“明天我可以過教師節嗎?”

9號的晚上,曲比史古在朋友圈打下這么一行字。站在大山深處的球場上,他也曾數次問過自己。

曲比史古接受采訪。新華社記者 鄭直 攝

2020年播出的紀錄片《良師》第一集《傳道》中,三位在邊遠地區扎根執教的老師讓人動容,他們是小學教師曲比史古、中學教師張桂梅、大學教師張廷芳。

5年后,曲比史古已經離開教師崗位。告別講臺,曲比史古有些彷徨。但只要看到浸染了多年心血的校園,看到來之不易的球場,他的心就定了下來。如今每周,他還會回到瓦吾小學,回到球場,回到學生身邊,一如22年前。

就像球場上終年漂浮的云朵,無論在哪里,他還是那個老師,那個教練,那個大山守望者。

“我們不要老師”

驅車離開成都,向大涼山深處進發,當車輛從昭覺縣城沿著山路盤旋而上,海拔來到2700米,頭頂的白云仿佛觸手可及……拐過一段曲折的山路,云端中,梯田旁,一片專業足球場猛地撞入眼簾。

圖為瓦吾小學的女足隊員們在“玫瑰夢想球場”上訓練(無人機照片)。新華社記者 沈伯韓 攝

這塊云端中的球場,就位于四川省涼山彝族自治州昭覺縣的瓦吾小學,曲比史古曾擔任這所小學的校長。

走進學校門,路過教學樓,穿過籃球場,經過擺放訓練器材、貼著中外足球選手海報的幾間屋子,就能踩在足球場的人工草坪上。

22年前,曲比史古剛剛來到這里的時候,上邊的這些名詞基本上都不存在,當地人對他的態度也只有一句話:“我們不要老師。”

曲比史古是山下的昭覺縣里人,2003年,作為當地彝族并不多見的大學生,他成為一名公辦教師。現在這樣的考試成功被叫作“上岸”,他則是“上山”。

曲比史古清晰地記得,當時還沒有通車,他徒步三四個小時上山。當地鄉親問,小伙子你是哪里來的。他說他是這里的老師。

對方的回答是:“我們不要老師。”

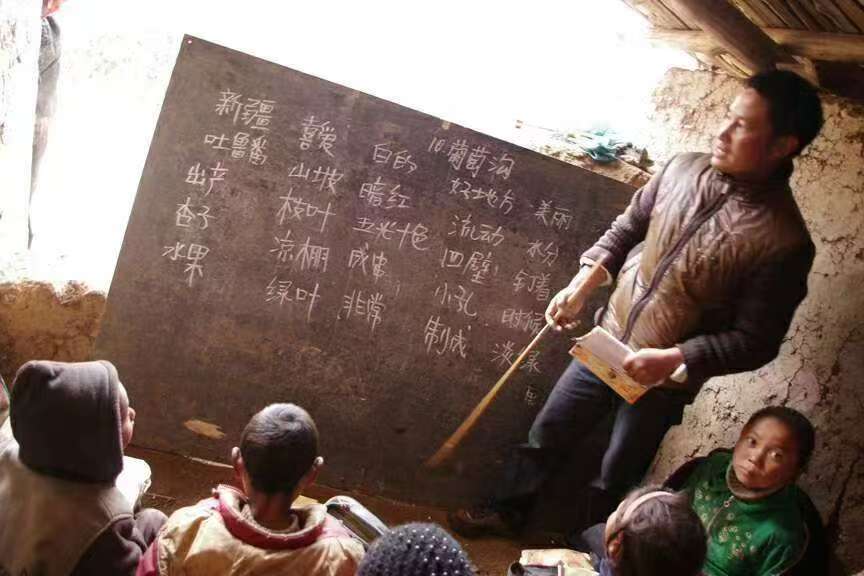

20年前在棚子里教學,沒有板凳就坐在石頭上上課。受訪者供圖

“一剎那其實自己內心非常復雜,想一走了之。”曲比史古說。但他覺得,自己也是彝族的孩子,還是大學生,就想教好一幫孩子。“你這樣轉身走的話,他們以后咋辦?”

一段日子之后他知道,村民這么說,不是針對他,也不是真的不想要老師。

沒有校舍,下雨天在牛棚里教學,學生只有四個人,都不會寫自己的名字。沒有通車,也沒有通電。這樣的條件,很難留得住人。孩子們開開心心來到學校,待了一段時間,老師待不下去,走了,孩子們失落了,家長們的心也冷了。

憑著年輕氣盛,曲比史古去找村里有威望的長者和村干部,通過他們跟家長溝通,給他機會去試兩個月。

“這兩個月到了讀書年齡的孩子都必須來我們瓦吾小學,然后我風雨無阻每天不遲到地來上課,過兩個月你們看我行不行,行我就留下來。”

家長們按手印保證孩子們必須到校,一個都不能少。受訪者供圖

這一留就留了20多年。

頭幾年,曲比史古每天從縣城走上來給孩子們上課,膠鞋走壞了很多雙。后來他歲數漸長,就改為一周往返。因為要背著一周的物資上山,總有五六個孩子會在中途迎接他,雖然很累,但抬頭看見高坡上孩子們小小的身影,曲比史古就覺得又有了動力。

到校沒幾年,他又偷偷拿出家里的5萬塊錢積蓄,買好材料弄上山,為孩子們修建新的校舍。鄉親們“每家出一根檁條”,大家一手一腳修起了三間磚石教室。

因為這事,曲比史古后來被老父親抄起鐵鏟追著打了很久。

瓦吾小學的學生們站在曲比史古拿出5萬元積蓄修建的磚房校舍前。受訪者供圖

在他“上山”22年后的今天,學校在政府和愛心企業支持下建成的新校區已投用多年,學校有了6個年級和幼兒園,十幾名老師和200多名學生。

“不要怕”

年輕的時候,曲比史古可以跑步到學校,最快一個半小時。這個成績除了孩子們給予的動力,還得益于大學足球隊訓練時練就的體魄。

那時候,曲比史古一個人承擔了學校所有學科的教學任務——語文、數學、音樂、體育。

體育對他自己而言是一種熱愛,更是他扎根鄉村教育的“武器”。

開始家長們并不理解,過來問他:“你是教孩子們讀書的,還是教跑步的?”但曲比史古心里很篤定。

2019年5月27日,瓦吾小學足球隊員在學校前的水泥路上準備拉著用廢舊輪胎自制的裝備進行體能練習。新華社記者 沈伯韓 攝

“經過多年的鄉村教育,我深深體會到哪些是我們的強弱項。山里很苦,路遠山高,但是我們山里的孩子身體素質和體能比較好,不怕吃苦。”他說。

另一個方面的原因,是很多孩子是留守兒童,家長都去打工了。引入一種運動,就能填補孩子們的課余時間。

更重要的原因,一項體育特長,可能是孩子們走出大山的一條路子,他們可以去縣里好的中學,進一步完成自己的學業。

山里的孩子大多靦腆羞澀,但到了球場上,他們的笑容真切而燦爛。

大家平整出來的一塊泥地成為學校的足球訓練場,孩子們最開始看見足球,抱著球撒著歡兒跑。他們踢得開開心心,進球了就在泥地上打滾。

在曲比史古看來,山上的教育、體育不苦,而是歡樂的、不斷進步的。

瓦吾小學男生宿舍的木架子上,孩子們在一個踢破的足球里裝上泥土,種了小小的綠植。只有踢比賽時才穿的新球鞋擺放在一旁。新華社記者 沈伯韓 攝

足球就這樣在瓦吾小學發展起來,幼兒園到一年級培養興趣,二年級抓基本功,三年級以上上對抗。2015年首支球隊成立,2018年女隊成立。學校在昭覺縣的比賽名列前茅,山下許多學校的主力都是瓦吾小學的畢業生。孩子們還坐上動車走出了大山,看了中超比賽,和球隊的梯隊交過手……

2022年8月,瓦吾小學入選螞蟻公益基金會鄉村校園女足扶持項目“追風計劃”,當年底,中國足協與支付寶共同捐贈,修建起了現在這座云端中的球場——“玫瑰夢想球場”。

中國女足球星王霜還特意來到這個學校,和孩子們同吃同住同訓練一周,那是孩子們難以忘懷的快樂時光。

拼版照片:上圖為孩子們在瓦吾小學的泥地足球場上訓練(2019年5月26日攝);下圖為瓦吾小學的女足隊員們在“玫瑰夢想球場”上訓練(2023年3月3日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝

在瓦吾小學校舍旁,還有一片愛心農場,教師們和學生們會在這里耕作。今年,這片農場收獲了幾千斤苦蕎。賣出去之后,他們可以支付一名長期跟隊足球教練的微薄補貼。

訓練之余,曲比史古和孩子們會唱起他們最喜歡的彝族歌曲《不要怕》:

“時光流轉,歲月滄桑,不要怕,不要怕;

無論嚴寒或酷暑,不要怕,不要怕……”

“一朵云推動另一朵云”

時光流轉,歲月滄桑。

當年的棒小伙曲比史古,現在已人到中年,而他最早帶的那批學生,有的已經為人父母,更有些人的孩子,又來到瓦吾小學,成為他的學生。

2019年5月27日,曲比史古(右一)在給五年級的孩子們上數學課。新華社記者 沈伯韓 攝

“我要教三代人!”曲比史古覺得,自己會一輩子扎根這所學校,無論在什么位置。

教育,是一代代人的薪盡火傳。

在他看來,哪怕一些學生沒有走出深山,但他們的思想、生活在逐步轉變,這就是教育的成功。

“他們更講衛生了,他們會自己炒菜了……”生活中的一點一滴,都刻畫著彝族山村的進步。在政府的大力支持下,古老的村寨通車通電,摘掉了貧困的帽子,鄉親們的視野也看得更遠。

圖為瓦吾小學的女足隊員們在“玫瑰夢想球場”上訓練(2023年3月3日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝

2019年,曲比史古來到這所小學16年后,他的學生中有了第一位大學生,而他帶的足球隊,更多的成員已經走出了大山,到了縣城、省城,到了更寬廣的世界。

云端的這座球場很醒目,球場旁邊的二十個大字也很醒目——“青青的草地,圓圓的足球,小小的我們,大大的夢想”。

體育中承載的教育理念,或許是曲比史古選擇足球的最重要的原因。

去年,曲比史古調任昭覺縣谷曲鎮督學員,負責鎮里5所小學的督學。他一直想將自己在瓦吾小學的經驗推廣開來,帶動更多的孩子。

圖為瓦吾小學的女足隊員們在“玫瑰夢想球場”上訓練(2023年3月3日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝

“一些踢球長大的孩子們現在已經上了高中,走起路來帶著風,非常陽光,這是足球帶給他們的改變,我相信他們在未來的人生道路當中,因為踢球會更加自信,遇到挫折會更輕松地去面對。”他說。

在看到自己和張桂梅、張廷芳一起出現在紀錄片中后,他深感驕傲與榮幸。

“之前交通閉塞,信息閉塞,我感覺好像只有我一個人在這么做,后來才發現,全中國很多的基層老師,很多的校長,我們都在做同一件事。”曲比史古說,“對于我來說,因為有前輩在上邊,我也更有信心做好基層的教育。”

“教育就是一棵樹搖動另一棵樹,一朵云推動另一朵云。”作為老師,曲比史古有時會引用這句話。他帶出來的第一位大學生,現在已經沿著他走過的路,成為又一名鄉村教師。前輩在推動他,他也推動了更多人。

來源:新華社

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】