甘孜青稞走得遠叫得響

《經濟日報》記者 丁振乾

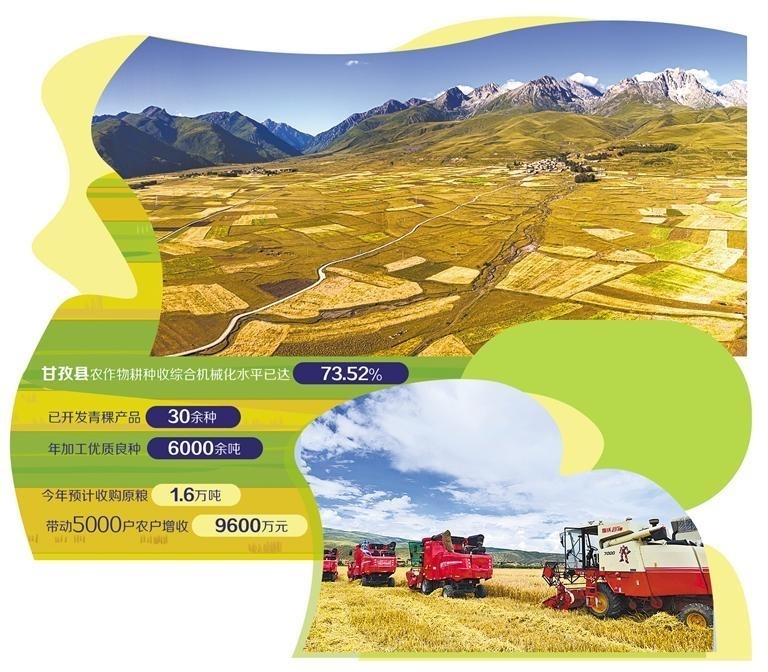

初秋時節,川西北高原的風已然帶有陣陣涼意,但涼風吹不散四川省甘孜藏族自治州甘孜縣農民青稞豐收的熱情。甘孜縣,平均海拔在3500米以上,全縣耕地面積20萬畝,年均日照2542.7小時,擁有發展高原特色農牧業的絕佳區位,素有“川西北高原糧倉”美譽。

近年來,甘孜縣依托豐富的青稞資源優勢,推動青稞加工向縱深發展,延伸產業鏈、提升附加值,持續擦亮青稞產業名片,一批批優質青稞產品從雪域高原走進一線城市。

科技賦能種植

甘孜州地處青藏高原東南緣,氣候復雜多樣,對優質青稞品種的選擇范圍有限。因此,優良品種選育是青稞產業發展的主導因素。

“2005年開始,甘孜州農業科學研究所提出了新的青稞育種理念,在此基礎上,通過選用具有優良性狀的青稞品種并利用雜交育種技術,于2012年育成康青九號青稞優良品種。”甘孜州農業科學研究所高級農藝師李健介紹,經過多年的示范推廣,康青九號已被納入四川省農業重大品種推廣補助試點項目,是甘孜縣目前種植面積最廣的青稞品種,為甘孜縣青稞產業發展提供了原糧保證。

“我們除了選育優良品種外,還積極推廣精準栽培技術,提高青稞的智慧化種植水平。”李健告訴記者,甘孜縣目前搭建了數字管理平臺,系統整合了土壤墑情、氣象預警和作物生長分析等系統,通過物聯網設備實時采集數據并生成作業方案。種植戶能夠全面掌握青稞生長情況,并根據物聯網信息在農技專家的指導下,有針對性地開展作業。

“我今年種了10多畝青稞。在青稞生長發育的關鍵時期,從甘孜州來的農科專家們一定會到田間地頭轉一轉,幫助我們解決種植青稞時遇到的疑難問題。”甘孜縣拖壩鄉竹溪村村民克孜說。為推動青稞產業的良性健康發展,甘孜州整合農業科技力量,通過科技特派團、科技扶貧萬里行、農技人員蹲點等方式,將先進的青稞種植技術送入尋常百姓家,提升青稞種植業的質量,為甘孜縣青稞產業深入發展奠定堅實基礎。

“以前靠人力收割青稞,忙活大半個月可能都沒法收割、入庫完畢。現在機械化收割作業越來越普遍,不僅極大提高了青稞收割速度,還減輕了我們的勞累程度。”拖壩鄉村民洛呷說。目前,甘孜縣積極推廣以“良種、良法、良制、良田、良機”為核心的“五良”融合技術模式,推廣農機裝備、提高機械化率就是其中重要組成部分。

據了解,甘孜縣積極加強農機裝備推廣應用,農作物耕種收綜合機械化水平已達73.52%,位于甘孜州第一。青稞種耕收綜合機械化水平的不斷提升,能夠更快地為當地青稞加工企業提供優質青稞,也讓當地百姓感受科技進步帶來的便利,真正做到科技惠農。

延長產業鏈條

“青稞收獲后可以直接賣給縣里的青稞加工公司,加工公司的收購價格比市場價稍微高一點,成熟收獲的青稞完全不愁銷路。”拖壩鄉的青稞種植戶們說。

得益于青稞品種和種植技術的改善,甘孜縣的優質青稞原糧能夠滿足深加工需求,甘孜縣青稞產業鏈不斷延伸。“我們縣以四川省四星級青稞現代農業園區為依托,推動全產業鏈延伸,已開發青稞產品30余種、年加工優質良種6000余噸。今年預計收購原糧1.6萬噸,帶動5000戶農戶增收9600萬元。”甘孜縣農牧農村和科技局局長亞文濤說。

餅干、面條、生粉……展示櫥窗里,擺滿了各色各樣的青稞制品,供消費者們選購。“公司成立于2018年,主要從事青稞深加工。在收購甘孜縣本地青稞原糧后,我們根據市場需求制作青稞餅干等廣受歡迎的產品,銷往省內外市場,公司年產值逐年攀升。”甘孜縣格薩爾青稞文化園有限公司生產車間主管侯扎西告訴記者。

青稞產業鏈的延伸不僅為消費者提供多樣化消費選擇,而且為當地創造出大量就業崗位,甘孜縣群眾足不出縣就能實現就地就業。近年來,甘孜縣積極構建“專家+園區+合作社+基地+農戶”機制,形成集標準化生產、規模化經營、品牌化運作于一體的青稞產業發展新格局,推動甘孜縣青稞“土特產”走得遠、叫得響。

“未來,我們將繼續堅持農業農村優先發展戰略,進一步做優做強青稞主導產業,推動農牧業與文旅、清潔能源等產業協同發展,為鄉村全面振興和群眾增收致富提供堅實產業支撐。”亞文濤說。

構建友好生態

在甘孜縣青稞收割現場,“好山好水好生態,青稞飄香千萬家”的鮮艷標語抓人眼球。甘孜縣在推動青稞產業發展過程中,注重平衡產業發展與生態保護間的關系,著力構建友好農旅生態。

“我們在使用收割機收割青稞時,會主動留下20公分左右的青稞茬。這樣做一方面是為了給農畜提供飼料,另一方面則是為了給土地增肥,進而抑制化學肥料的使用,減少對周邊土壤和水源的污染。”甘孜州農機推廣中心副主任彭宏偉說。除了運用生態肥料給土地增加肥力外,甘孜縣還注重減少化肥農藥的使用。今年,甘孜縣將無人機光譜巡檢技術引進到青稞種植,實時檢測青稞的田間長勢,結合不同地塊肥力精準施肥,實現化肥使用的減量增效。

正是在傳統肥料和化學肥料使用比例的不斷調配中,甘孜縣逐漸找到產業發展與生態保護間的平衡,既實現青稞種植面積、產量的不斷增長,也實現綠水青山長綠長青。

青稞產業不僅為當地民眾創造就業崗位和收入,還在推動文旅、農旅深度融合方面發揮重要作用。早在2012年,甘孜縣就深挖當地特色資源,沿317國道陸續打造出12萬畝“百里青稞”畫廊。如今“百里青稞”畫廊同圣康莊園、青稞產業園一道成為甘孜縣吸引外來游客的亮麗風景。“今年1至7月份,甘孜縣共吸引游客18.19萬人次,帶動各類消費近2億元。”甘孜縣文化廣播電視和旅游局旅游股股長尼瑪娜珍說。

為保障游客的游覽體驗,將旅游“流量”變“留量”,甘孜縣持續在青稞上做文章。317國道沿線,甘孜縣在近50公里的路程內設置了四個觀景點位,只為讓游客直觀感受“百里青稞”畫廊帶來的田園自然風光。甘孜縣還依托本縣現有的青稞深加工產業,在景區內集中售賣青稞類商品,讓游客從視覺、味覺等層面感受青稞的魅力。“我們目前在探索推行青稞種植體驗類研學活動,讓游客深入感受青稞生長變化的過程,推動觀景旅游向體驗旅游轉變。”尼瑪娜珍表示。

從發芽生長的悉心呵護,到成熟收獲的“改頭換面”,再到持續推動農旅深度融合,青稞已經成為甘孜縣引以為傲的“金色名片”。

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】