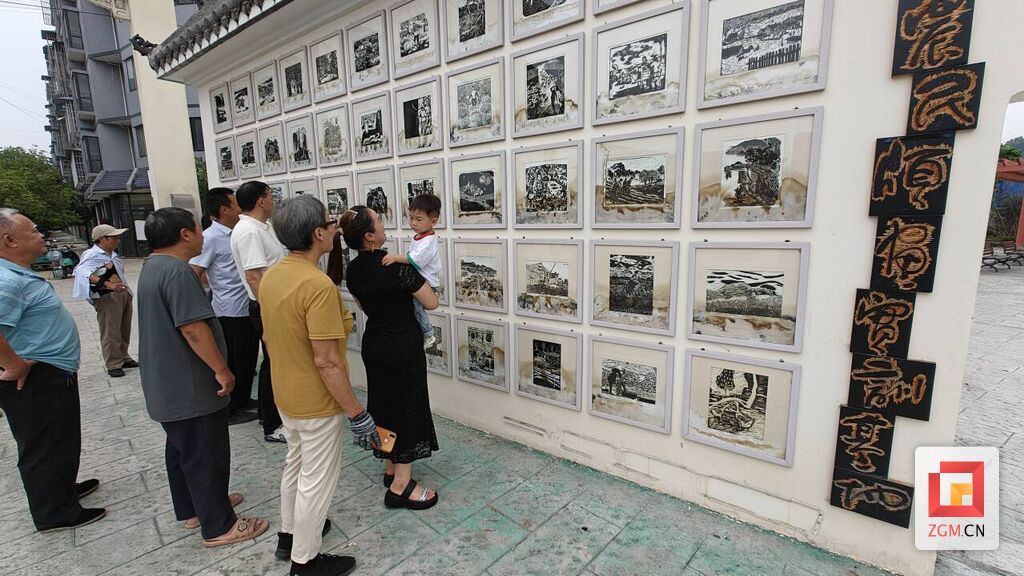

初秋時節,自貢市榮縣長山鎮五通村的文體廣場上,一面掛滿版畫的文化墻格外醒目。干部群眾駐足觀看,一幅幅展現農耕文化、鄉村風貌的版畫,成了大家熱烈討論的話題。這是該村今年深入推進“文化鑄魂潤村行動”的一幕,而以農民版畫為筆、道德積分為線的實踐,正讓這個4443人的村子實現從“屋舍新”到“精神富”、從“環境美”到“心氣順”的蝶變。

刻出“硬通貨” 村民生活脫舊俗

“以前農閑時,要么湊在牌桌前混時間,要么窩在家里看電視。現在是一有空就往版畫室鉆!”村里的種植大戶宋蓮鳳放下刻刀,語氣里滿是歡喜。她坦言,自己在家帶孩子時,有時會因孩子淘氣想發火,為了克制情緒,便把心思放在版畫雕刻上——“好像一拿起刻刀,心就靜了。”

更讓宋蓮鳳上心的是,學版畫還能和道德積分掛鉤。村里有“積分超市”,“帶著娃娃一起刻版畫,孩子喜歡,刻好的作品能攢積分,兌換牙膏、牙刷、洗潔精這些生活用品,我們平常用的鐮刀也能換。”如今,宋蓮鳳和村民們不僅更講衛生、重細節,家庭環境衛生明顯改善,言行舉止間的修養也提了上來。“我現在對版畫越來越感興趣了,還想帶著孩子一起學,希望村里能一直把版畫培訓和文化活動辦下去。”

記者采訪中得知,在五通村,版畫培訓、創作、志愿服務早已與道德積分結成“共同體”:學基礎技藝可得10至20分“入門分”,創作出“鄉村振興”“家風建設” 等主題作品能拿30至50分“獎勵分”,主動當文化志愿者(如教孩子勾線、參與文化墻繪制)還能額外獲得15分“奉獻分”。

截至目前,村里已有上百人靠版畫攢下積分,35人兌換到農耕工具、洗衣粉、食用油等生活用品,積分最高的村民已攢到200多分。“以前總覺得版畫是‘老古董’,跟我們普通村民沒關系,現在才知道,自己畫的畫能換東西、能掛在村里展覽,這心里的勁兒就上來了!” 宋蓮鳳說,現在主動來學版畫的人越來越多。

再次聚焦文體廣場,干部群眾討論版畫的熱情依舊高漲。村民黎洪說,版畫不僅讓大家少打牌、多參與文化活動,更帶出了村里的新風氣;村民張德英則稱贊文化墻“美得很”,“以前村民來往少,現在一起學版畫、攢積分,聊天的話題多了,矛盾少了,心也齊了。”

走出小山村 版畫傳承有新人

讓五通村村民最驕傲的是,村里的版畫不僅“活”在村內,還“走”出了榮縣、走進了市里的展廳。今年,該村村民創作的《思考》《五通農耕》雙雙入選主題為“和美鄉村 靚麗畫卷”的自貢市首屆農民畫展。

村干部朱世榮是最先學版畫的學員之一,也是《思考》的創作者。“當時請了美術院的老師來講課,專門學了幾天,掌握了基礎技巧,后面就靠自己摸索,不懂就問。”如今,朱世榮從學員變成了“老師”,農閑時或大學生返鄉時,總會有人來向她請教,她已帶出20多個“徒弟”。“現在不管是老一輩還是年輕人,都覺得版畫是五通村的文化‘土特產’,得好好傳下去。”

為讓“文化鑄魂潤村行動” 落地見效,村黨委書記湯洪春也帶頭學版畫、刻版畫。“要把村里的山山水水、農耕文化,還有鄉村振興的新面貌,都一刀刀刻進版畫。” 他認為,版畫不僅能點燃村民的個人學習熱情,更能成為家庭文明的“黏合劑”。

目前,村里正推動版畫活動與道德積分、“星級家庭”評定更緊密結合。據統計,在3次“星級家庭”評定中,9戶獲獎家庭里中有6戶擁有自主創作的版畫;2次道德模范評選增設的“文化傳承模范”,4位獲獎者中有2人是版畫骨干。“版畫就像一根線,把一家人的心串到了一起。”湯洪春說。

破解新問題 共繪和美新圖景

“要讓文化真正‘潤’到村民心里,不能靠‘一陣風’,得有長效機制托底。”湯洪春表示,過去村里搞文化活動,常是“干部催著干、群眾等著看”,熱鬧一陣就冷下來。如今通過“藝術參與-道德實踐-積分回饋”的閉環,已有50余戶家庭主動參與,但新問題也隨之出現:部分年輕人覺得傳統版畫題材老舊(多是種地、采茶),不愿動手;積分兌換的禮品多是生活用品,價值有限,部分高積分村民積極性逐漸下降。

“有位版畫骨干跟我說,‘書記,我積分快300了,要是能換專業刻刀或者去縣里學版畫的機會,我肯定更有勁頭!’”這句話讓湯洪春記在心里,村里也很快盤算好“新招”。

讓版畫“潮”起來。計劃舉辦“新潮版畫創作大賽”,邀請專業美術老師指導,教年輕人將動漫、運動元素與鄉村故事結合,比如繪制“無人機植保”“鄉村籃球賽”“直播賣農貨” 等場景,“年輕人喜歡啥就融入啥,讓他們覺得版畫不是‘老古董’,而是能表達自己生活的工具。”

讓積分“實”起來。修訂村規民約,將版畫創作、傳承的積分權重提高到道德積分總量的40%以上,進一步提升大家的參與積極性;兌換品也將升級,除基礎生活用品外,新增文化體驗類(如去縣里版畫工作室學技法、參觀美術館)和發展支持類(積分高且創作突出者,優先參與村文化項目決策,如文化墻主題設計)。“要讓村民不僅‘兌’到實惠,還能‘兌’到榮譽感、話語權。下次辦版畫展覽,就讓積分前10名的村民當評委。”

11.14平方公里的五通村土地上,版畫刻下的是鄉村變遷的故事,積分兌出的是民心凝聚的溫度,文化鑄魂的種子已在這里生根發芽——無論是張淑芳刻刀下的稻浪、王友瓊畫里的豐收,還是年輕人筆下的無人機,這些細微的美好,正一點點匯就和美鄉村的生動圖景。

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】