人

物

簡

介

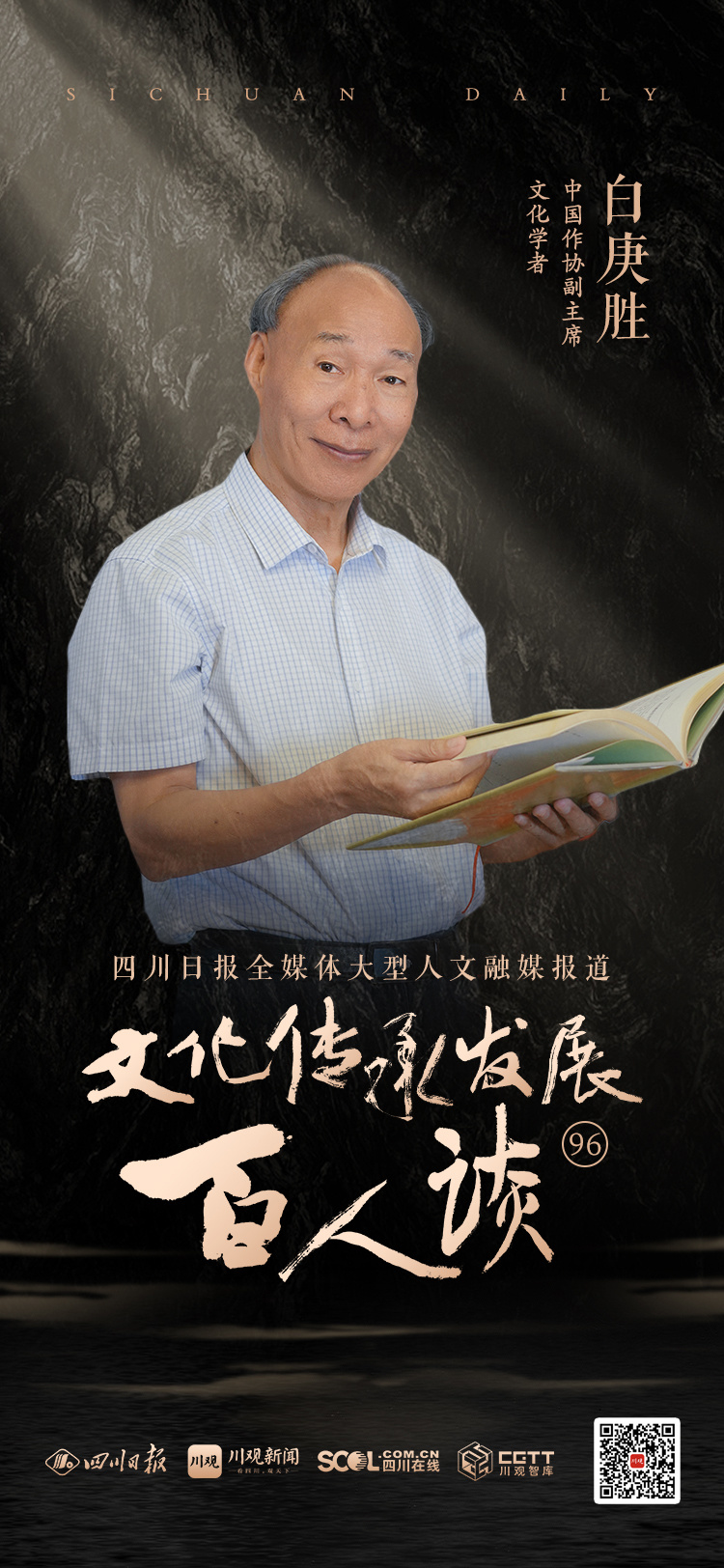

白庚勝,1957年2月14日生于云南麗江市,納西族。現任中國作家協會副主席,中國紀實文學研究會會長。曾任十三屆全國政協常委,中國社會科學院民族文學研究所副所長,中國民間文藝家協會分黨組書記,中國作家協會黨組成員、書記處書記等職務,兼任國際納西學學會會長、中國少數民族文學學會理事長、中國民間文藝家協會常務副主席、中國民俗學會副理事長、中國人口文化促進會副會長等職。

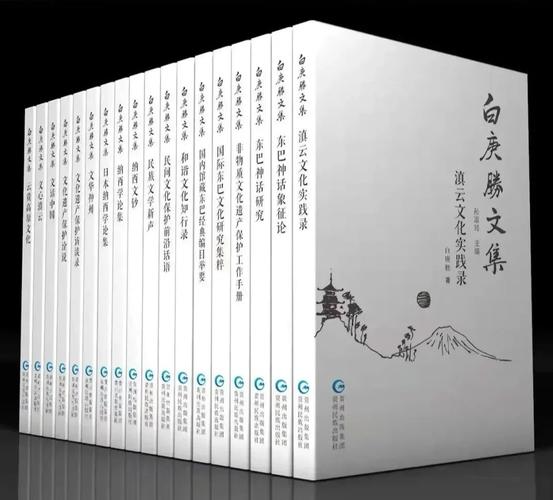

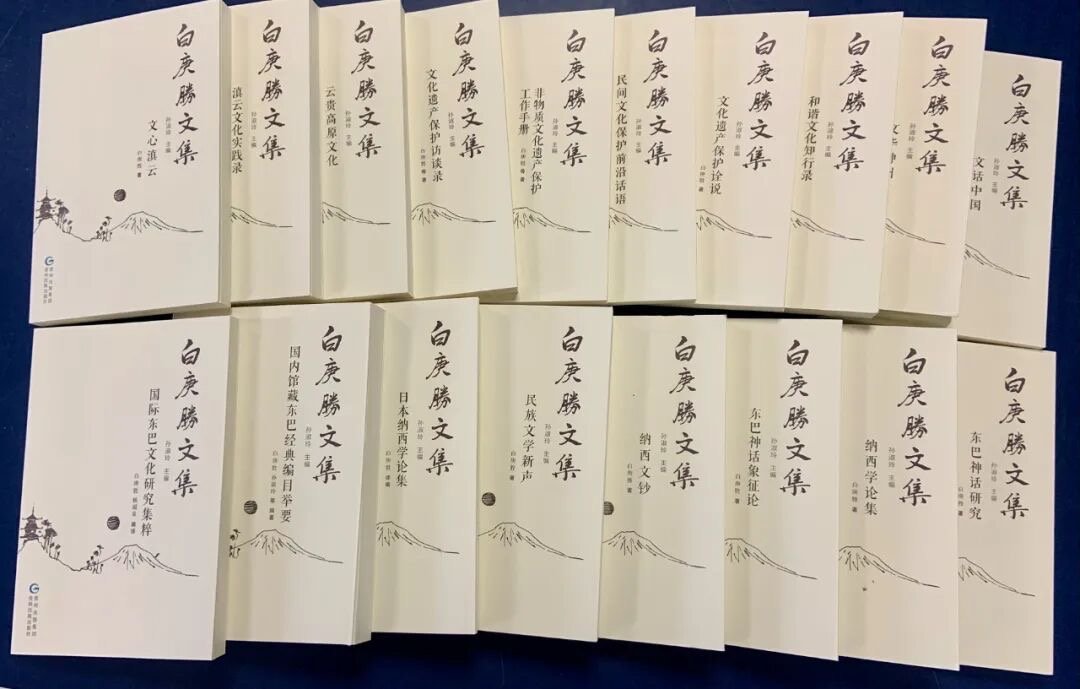

在文學創作、翻譯、評論、研究以及文化學調研、研究、組織領導等領域卓有成就,出版有70余種專著、專集、譯著、編著,并主編出版40余種近萬卷(冊)類書、叢書、套書,主持“中國民間文化遺產搶救工程”“中國少數民族文學發展工程”等10余項國家社科基金特別委托項目、國家社科基金重大項目,獲10余項國內外重要學術獎項。

? 文化要適應社會轉型,但前提是保護,只有在保護的基礎上發展,才能讓文化和經濟相互促進,而不是互相沖突

? 跟世界接軌,得有自己的文化“軌道”。用自己的方法接軌,才能不被別人同化。只有守住傳統的“軌”,才能真正和世界接軌

? 民間自發的文化活動,能讓文化保持活力。現在網上也有很多人模仿李子柒,用新方式傳播夏布、香云紗這些傳統文化,民間力量能讓文化傳承更接地氣、更有生命力

北京潘莊東路1號院的一處樓房里,沒有豪華擺件,沒有精致裝飾,從客廳的落地書柜到臥室的靠墻書架,從書房的案頭到廚房的櫥柜,目光所及之處全是書。這里是中國作協副主席、文化學者白庚勝的家,也是他深耕文化事業的“戰場”。

“你看這部長詩《魚水相會》,是我上世紀80年代在麗江鄉下用鋼筆一筆一畫記下來的。那時候沒紙,就用汽車運輸總站的燃料憑證單當稿紙,還要省出工資給講故事的老人買煙買酒。”白庚勝翻開一本泛黃的手稿,密密麻麻的字跡,無聲地記錄著納西族人心中的贊歌。

兩個多小時的專訪,這位從麗江大山走出來的納西族學者,用一個個帶著泥土氣息的故事,串聯起他四十余年守護中華優秀傳統文化的人生軌跡——始終用腳步丈量文化國土,踐行“把文化還給人民”的承諾。

白庚勝文集

泥土里長出的文化基因——從納西火塘到學術殿堂

“我是大山里長大的少數民族孩子,帶著滿身泥土味上的大學。”白庚勝總這樣形容自己的起點。1957年2月14日,他出生在麗江金山一個納西族農民家庭,7歲時父親病逝,母親用瘦弱的肩膀扛起全家生計。那個特殊的年代,學校停學、課本稀缺,火塘就成了他的“課堂”。

“每天晚上,母親干完活,就坐在火塘邊給我講納西族的神話傳說。她知道好多故事,從玉龍雪山的由來,到金沙江的傳說,一講就是大半夜。”白庚勝記得,母親不僅會講故事,還會唱納西族的古歌,那些曲調里藏著民族的歷史,“她沒讀過書,卻把納西族的文化刻在了骨子里,我就是聽著這些長大的。”

除了母親,也有一些村民是他的“老師”。比如一個叫庚生的盲人哥哥,本民族的歌謠、神話、故事、諺語他無所不會。還有一個叫和志林的表叔是個鐵匠,還會打獵,誰也沒想到他肚子里藏著那么多好東西。多年后,一次徒步回家的路上,20多歲的白庚勝跟他聊起自己在收集民間文學,表叔突然說:“小表侄,我給你唱首歌吧。”那首《挽歌》一開口,就讓白庚勝紅了眼眶。“‘昨夜我做了一場大夢,夢見大雨傾盆。今早起來一看,那不是大雨,而是孝男孝女淚流如注,世界匯成茫茫的大海’。你聽聽,這意境,這比喻,比我在大學里學的《詩經》動人。”

正是這些來自民間的鮮活作品,在他心里種下了文化傳承的種子。“那時候我就想,這些東西要是沒人記下來,等老人們走了也就永遠沒了,多可惜。”

1974年,17歲的白庚勝從麗江地區師范學校畢業,成為一所農中的物理老師。兩年后,他因表現出色,被推薦到中央民族學院(現中央民族大學)漢語言文學系學習。畢業后,初到中國社科院少數民族文學研究所工作時,條件艱苦得超出想象——沒有導師,沒有課題,沒有宿舍,沒有食堂,前后搬了9次家,“最難的時候,住過地下室,啃過干饅頭,但我知道,這是我靠近文化的最佳機會。”回想當年,白庚勝眼里依然有光。

工資除了吃飯及孝養老母之外,幾乎全用來買書;白天,常常蹬著自行車去北大、北師大旁聽講座;晚上,就在夜校聽外語課,或在宿舍挑燈夜讀……“那時候就一個念頭,把失去的時間補回來。”1983年,他考北大民間文學碩士,卻因北大當年有“為北大體育和文藝作出貢獻者可優先讀研究生”的規定而沒能如愿。

1986年,中國社科院有名額出國留學,32人競爭,白庚勝抱著12本日語教材死記硬背,最終脫穎而出,于翌年抵達日本大阪大學,師從日本學權威小松和彥先生。“去日本之前,我就想好了學成后報效祖國。”1992年,他轉學日本筑波大學,跟從宮田登先生學民俗學。那時,宮田登是日本民俗學會理事長。這兩次留學,讓他受到嚴格的學術訓練,并開闊了國際視野。

白庚勝文集

異國求學的文化覺醒——從奈良唐樂到回國誓言

留學日本期間,白庚勝的第一個“文化沖擊”,來自一張唐樂演奏門票。大阪大學金吉澤照美老師給了他一張票,告知奈良公園有唐樂演出。白庚勝十分詫異,唐樂源自中國,在國內都沒聽過,在日本卻有演出?第二天凌晨,他頂著寒風趕到奈良公園,撥開晨霧里的梅花鹿,擠進一個帳篷。

帳篷里,五六個日本老人演奏著千年之前的唐樂,樂器是中國古制,曲調是盛唐遺音。“那一瞬間,在似懂非懂地與唐人的音樂對話中,我的眼淚差點掉下來。我們民族1000多年前的聲音,怎么在自己的土地上聽不到,卻在異國他鄉仍余音裊裊?”后來,白庚勝問一位叫志田稔的日本老人:“為什么中國已經失傳的唐樂等,在日本能保存得這么好?”老人的回答讓他至今難忘:“我們國家小、文化淺、歷史短,這些費盡心思從中國學來的東西,怎能丟掉?”

更讓白庚勝震撼的是,君島久子教授帶他參觀日本國立民族學博物館時,他看到了這里收藏有中國56個民族的文化展品,還有東南亞、非洲、歐洲的文物共24萬件。站在納西族東巴經展品前,白庚勝心里很不是滋味,他堅信,隨著國力不斷增強,文化意識不斷被喚醒,總有一天會把自己的文化遺產保護、傳承、利用好。

這兩次經歷,讓他徹底明確了留學的方向:“我不是來學技術、學管理的,是來尋找‘文化如何支撐民族發展’答案的。日本能在戰后快速崛起,除了技術和制度,更重要的是他們守住了傳統文化的根。”

1997年,白庚勝論文《中國云南納西族的色彩文化》通過答辯,獲得日本筑波大學文學博士學位,導師提出高薪挽留,但白庚勝毅然帶著6大箱書回國。“過海關時,工作人員查了3個小時,問我怎么不買家電光買書,凈給他們添亂。我說,這些書比家電金貴萬倍!”

搶救民間文化的“生死時速”——從口傳文學到文化主權

回國后,白庚勝的目光首先就投向了他的家鄉。“當時東巴舞譜、麗江古樂已經有人在做了,我就選了沒人做的口傳文學——這東西最急,人一走,聲音就沒了。”納西語和漢語差異大,用漢字記錄容易失真。為了原汁原味保留,白庚勝自己發明了一套記錄符號,以準確記下它們的音、意、韻、情。

白庚勝背著錄音機、帶著筆記本,走遍納西族的每個村落做田野考察。一次,他在拉伯中學,聽說龍蟠鄉有位70多歲的老人,會唱40部納西族“大調”,就走數十公里山路前去拜訪。“老人家里窮,一聽說我要記‘大調’,老人高興得連續給我吟誦。20天后,我把它們全部記錄下來,做了第一次文化遺產搶救嘗試。”

隨著時間的推移,白庚勝越來越發現,文化遺產保護不是納西族面臨的問題,而是全中國遇到的挑戰。后來,他在全國政協提交了推動文化遺產數字化、網絡安全、食品安全等提案,積極促進非遺學的建立,以及服飾文化學、建筑文化學、醫藥文化學等的奠基。

擔心西部大開發會對西部少數民族文化及生態產生影響乃至破壞,時任中國社科院少數民族文學研究所副所長的白庚勝,組織召開了“西部文化建設座談會”,提出“保護為先、傳承為要、轉型為基、發展為本”的西部文化建設理念。此后,白庚勝又牽頭開展多個國家級文化行動:在云南,開展茶馬古道的考察;在新疆,開展吐魯番文獻整理;在西藏,開展象雄文明研究;在東北,開展東北文化工程;在東部、西部,開展“一帶一路”文化遺產保護……白庚勝直言:“這不僅是保護文化遺產,更是維護國家文化安全與文化主權,要讓世界知道,中國的文化遺產理應由中國擁有、闡釋、轉型、創新、利用、發展。”

文化傳承的“新答卷”——從搶救保護到創新發展

“轟轟烈烈搶救民間文化的時代過去之后,現在要做‘養生’——讓文化活起來,有新生命力。”白庚勝說,過去是“120急救”,現在是做“康復治療”。他特別提到了李子柒:“這個四川姑娘,用鏡頭拍做面條、織蜀錦,把中國的生活文化傳到全世界。這就是新的傳承方式——不是老掉牙的‘復古’,而是用現代手段講傳統故事。”

在麗江,白庚勝力推把東巴醫藥做成產業:“東巴經里有很多醫藥類記載,有獨特的系統,是對中醫寶庫的豐富。有個叫和士秀的納西大夫,把納西藥推向了世界。麗江完全可以把一家人的效益,變成一個縣、一個市的效益,讓文化興旺一座城。”

白庚勝的文化傳承,也在家庭里延續。妻子孫淑玲原來是京劇演員,為了支持他,放棄了舞臺,成了他的“第一讀者”“錄音師”“打字員”。“我寫的每篇文章、每本書,都要先給她看,她不點頭我就不敢發表。”家里的廚房、臥室、客廳,到處是夫妻倆一起收集的文化資料。“有朋友來做客,說‘這簡直是個圖書館’。我說,書比奢侈品珍貴,能讓我們守住民族的魂。”

值得一提的是,孫淑玲把自己主編50卷《白庚勝文集》的稿費全部捐出,以支持少數民族文化出版事業。孫淑玲笑著說,“至今,我們倆已經在全國各地捐建10多所圖書館,捐贈近10萬冊圖書,并給許多需要我們幫助的人以資助。”

如今68歲的白庚勝,依然停不下來,走遍全國2870多個縣。“讀書有各種方式。別人用眼睛閱讀,而我更多的是用耳、用腳閱讀。每到一個地方,我都要聽當地人講故事、談民俗、唱民歌,吃當地的飯,說當地的話,把所到之處的歷史、地理、山川、風物搞透。”

就在專訪前幾天,白庚勝再次到甘孜去看唐卡博物館,聽格薩爾史詩,跟當地藝人聊傳承。他說自己的研究方法是語言、文字、文獻、考古、比較、基因、統計等九個維度綜合法,決不拍腦袋說話。

如今,白庚勝又在轉向做金屬、地名等文化遺產的研究。他指著身后書柜里整齊擺放的一部部文稿,感嘆道:“我這一輩子,從放牛娃成為學者,靠的是文化;從中國走向世界,靠的也是文化。我不在乎生命長短,而在乎活得有意義。遇上好時代,生在大中華,能為文化傳承繁榮與人民的文化利益做點事,我知足了。”

白庚勝與記者對談

白庚勝與記者對談

對

話

我們的文化要扎根在自己的土壤里

初心與起點:為何與文化保護結下不解之緣?

記者:您自小在大山中成長,這樣的成長環境,對您后來的職業選擇和關注方向,有沒有造成一些早期的影響?

白庚勝:我是來自大山里的少數民族孩子,自小在傳統文化的民間田野里長大,這注定文化保護是我生命的一部分。我母親是對納西族文化爛熟于心的民間傳承人,所以我是帶著一身“泥土味”上的大學。這種從小浸潤在民間文化里的經歷,讓我對傳統文化有了天然的親近與熱愛,也為后來投身文化保護埋下了種子。

記者:上大學后,接觸到更廣闊的知識和文化環境,您對“文化”的理解有沒有發生一些變化?

白庚勝:上大學后,我的漢語言能力、表達能力以及對漢文化的理解能力都得到了提升,才真正了解到中華文明博大精深,各個民族都有豐富多彩的民間文化,也對民間文化有了更理性的認識。我意識到這些民間文化是中華文明的重要組成部分,要是沒人保護,很可能會慢慢消失,所以越來越堅定要做文化保護這件事。

記者:在您剛開始關注文化相關領域時,有沒有哪件具體的事,讓您產生了“這件事我必須去做”的強烈想法?

白庚勝:有一次從城里回鄉下老家,要徒步走10公里路,半路碰到村里的和志林表叔。他是有名的鐵匠、木匠,我從不知道他懂民間文學。他聽說我回來收集民間文學,就給我唱了《挽歌》和一首情歌,翻譯成漢語后,意境絲毫不亞于《詩經》和樂府詩。一個沒受過專業文學訓練的民間老人,能創作出這么動人的作品,讓我特別震撼。我意識到民間藏著太多珍貴的文化瑰寶,要是不趕緊記錄,等這些老人不在了,這些文化就永遠沒了,從那時起,我就覺得文化保護這件事必須馬上做。

實踐與方法:如何讓瀕危民間文化“活下來”?

記者:您早期開展文化搶救工作時,為何選擇從納西族的口頭文學入手?

白庚勝:當時已有專家在搶救麗江東巴舞譜,宣科先生在傳播麗江古樂,還有人組織搶救東巴經,他們做了很多基礎工作,我不能跟別人“搶飯吃”。而納西族的口傳民間文學搶救基本是空白。更關鍵的是,口頭文學稍縱即逝,講述人去世,文化就沒了,不像東巴文字有載體。所以我決定去田野,走遍納西族支系和村落,搶救這些馬上要消失的“活文化”。

記者:口頭文學的記錄難度不小,您在這個過程中,有沒有嘗試過一些特別的方法?

白庚勝:納西語和漢語不一樣,象形文字也記錄不了口頭文學,漢字記錄又有局限,所以我自己發明了一套文字符號系統,就是為了精準記錄口頭文學的語義。我還專門去摩梭地區,那里有納西族的“母本”群體,保留了麗江沒有的古老口傳文學,我走訪四川和云南交界的拉伯、鹽源等地,把這些文化也記錄下來,再把之前的工作整理得更科學、規范。

記者:您一直強調“用腳閱讀中國”,在走訪調查的過程中,有沒有哪一次經歷,讓您覺得“幸好我來了,沒有錯過”?

白庚勝:有一次,聽說拉伯有位老人會唱很多民間長詩,我走了90多公里才找到他。老人七十多歲沒讀過書,但記憶力驚人,每部長詩四五千行,他用一年時間給我唱完40部大調,還連續20天把這些長詩全背給我聽。他把我當成傳承人,說“以后納西族人要學大調,就找白庚勝”。能記錄下這么珍貴的民間長詩,我特別慶幸當初沒放棄,要是沒去,這些文化就隨著老人的離世消失了,所以“用腳走”才能發現這些藏在田野里的文化寶藏。

困境與突破:文化保護如何應對時代挑戰?

記者:投身文化保護工作,讓您覺得最難應對的,是什么問題?

白庚勝:最大的阻力是理念問題。過去很多人把傳統東西貼上“封建主義”“民族主義”標簽,我和馮驥才先生做文化保護時,有人寫信說我們“保護封建糟粕”“對抗先進文化”。但我不怕,我從山溝里出來,讀了很多書,知道越先進的國家越珍視傳統文化。我就堅持做,一邊實踐一邊總結,用實際成果證明文化保護的價值,慢慢改變大家的觀念。

記者:您覺得該怎么處理文化保護和經濟開發之間的關系?

白庚勝:當時國家推進西部大開發,西部是江河源頭,生態和少數民族文化都很脆弱。我提出“保護—傳承—轉型—發展”的思路,首先要保護,沒有保護的開發就是破壞。比如不能為了賺錢就排污,破壞自然環境,也不能只追求經濟效益,讓少數民族文化消失。文化要適應社會轉型,但前提是保護,只有在保護的基礎上發展,才能讓文化和經濟相互促進,而不是互相沖突。

記者:現在大家常說“和世界接軌”,在文化領域,您覺得我們該怎么接軌?

白庚勝:跟世界接軌,得有自己的文化“軌道”。用自己的方法接軌,才能不被別人同化。我們中華民族更要守住優秀傳統文化,這是我們的根。比如現在有人學西方文學,但不能用西方的東西代替我們的唐詩宋詞、樂府民歌。我們的文化要扎根在自己的土壤里,再吸收國外先進理念,而不是全盤西化。只有守住傳統的“軌”,才能真正和世界接軌。

體系與傳承:如何讓文化保護“代代傳”?

記者:現在國家建立了非遺代表性傳承人制度,您覺得這個制度在文化傳承中,能起到哪些實際作用?

白庚勝:能解決“沒人學、沒人傳”的問題。以前沒制度時,學非遺沒收入,沒人愿意干,都去打工賺錢;現在有了制度,非遺代表性傳承人有補貼、有獎勵,每年能拿固定經費,還有文化尊嚴,能靠傳承養活自己。而且制度有要求,傳承人要帶徒弟,一代一代傳,還有考核,做得不好會被撤銷資格。這樣一來,有人愿意學了,也有人認真傳了。比如格薩(斯)爾傳承,以前沒人學,現在有了制度保障,慢慢就有傳承人了,文化就能傳下去。

記者:除了國家層面的制度保障,您覺得民間的力量,比如普通大眾、民間創作者,在文化傳承中能做些什么?

白庚勝:民間力量的作用特別大。比如李子柒,她用鏡頭記錄傳統文化,讓全世界看到中國文化的美,影響了很多人,是很好的民間傳承人。還有松鳴巖花兒會,十幾萬農民從各地趕來,自發對唱民歌,沒人組織卻特別熱鬧,這些民間自發的文化活動,能讓文化保持活力。現在網上也有很多人模仿李子柒,用新方式傳播夏布、香云紗這些傳統文化,民間力量能讓文化傳承更接地氣、更有生命力。

記者:您覺得可以通過哪些方式,讓年輕人更愿意了解和接受傳統文化?

白庚勝:現在學校開了非遺相關課程,這是很好的開始。但不能只靠課本講,要讓年輕人真正接觸傳統文化。比如組織學生去田野,跟非遺代表性傳承人學手藝,聽民間老人講民間故事,讓他們親身感受傳統文化的魅力。還有建鄉村書屋,讓農村孩子能讀到傳統文化書籍。年輕人有創造力,讓他們了解傳統文化后,能結合現代技術,比如用攝像機、短視頻,用他們喜歡的方式傳播文化,這樣才能讓文化在年輕人中活起來、傳下去。

使命與展望:文化保護如何助力文化強國?

記者:了解到您的研究領域從民間文學,慢慢拓展到文化遺產學,再到文化戰略研究,是什么促使您不斷擴大關注的范圍呢?

白庚勝:我是全國政協常委,不能只盯著納西族、少數民族文化,要站在國家政治利益、文化利益的高度做事。以前做民間文學,是因為那時候民間文化需要搶救;后來做文化遺產學,是因為要建立理論體系,指導全國的文化保護工作;現在研究文化強國,是因為國家要在2035年實現建成文化強國的戰略目標,我得做文化戰略研究,為國家提建議。每個階段有每個階段的使命,我的研究領域拓展,也是跟著國家需求、時代需求走。

記者:您常說“文化是民族的基因”,在您看來,保護好傳統文化,對我們建設文化強國,能起到怎樣的支撐作用?

白庚勝:中華優秀傳統文化是我們民族的根和魂,建設文化強國,不能沒有這個根。比如我們的唐詩宋詞、民間文學、非遺技藝,這些都是其他國家沒有的獨特文化,能讓我們在世界文化中站穩腳跟。保護好傳統文化,才能有文化自信,才能創造出更多有中國特色的文化成果,讓中國文化影響世界,這是建設文化強國的基礎。

記者:未來在文化保護和傳承這件事上,您還有哪些計劃?對年輕一代,您有沒有什么想說的話?

白庚勝:我現在還在整理之前記錄的民間長詩,要把它們翻譯、出版,讓更多人看到。還會繼續提提案,推動文化數字化、國家文化安全建設。對年輕一代,我希望他們能多了解傳統文化,不要數典忘祖。年輕人外語好、會用現代技術,能把傳統文化和現代方式結合,比如用短視頻、直播傳播非遺,讓傳統文化更有活力。希望他們能有文化自信,守住我們的文化根脈,為文化強國多做貢獻。

記

者

手

記

放不下冰箱

卻容得下文化萬千

一進門就被書“堵”了路——這是我前所未有的采訪體驗。白庚勝先生家里的書,到處都是,多到連廚房都不放過。他美麗的夫人孫老師笑著向我抱怨:“我想換個大冰箱,都擠不進去。”

兩個多小時的對話里,這位68歲的學者時而用納西語吟唱古老長詩,時而因回憶起搶救文化遺產的往事紅了眼眶。他的講述,讓“文化傳承”不再是抽象的概念,而是有溫度、有重量的生命實踐。

從滇西北的村寨火塘到日本奈良的唐樂演出,從徒步深山記錄口傳文學到構建“文化遺產學24論”,白庚勝的人生軌跡,始終與文化傳承緊密相連。他談及母親播下的文化種子,提及日本留學時的震撼與反思,更細數著田野調查中的點滴——為了留住民族的根,他甘愿踏遍山河,與時間賽跑。

回首這大半生,白庚勝最珍視的“寶貝”,就是那些用筆記錄的納西族長詩手稿,紙張已泛黃,字跡卻依舊清晰……這些年,他一點點把它們翻譯成漢語,“我一動筆,總覺得那些逝去的老人就在窗外看著我,好像在說‘你當初答應我們的,要把這些東西傳下去’。他們都不在了,但聲音、作品還在,我不能辜負這份托付。”

“文化傳承發展百人談”大型人文融媒報道

四川日報全媒體出品

統籌:姜明 趙曉夢

第九十六期

記者 肖姍姍

攝影:向 宇

剪輯:李蕾

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】

讀完才知道,白老師為記錄傳承民間長詩,徒步90多公里找老人采錄,這般執著正是文化保護的光啊,點贊!致敬!

中華優秀傳統文化是我們的精神原鄉,年輕人用現代技術讓文化活起來,就是對這份“托咐”最好的回應。文化傳承從不是孤旅,是一代代人踏遍山河、接續奮斗的遠征。

書山有路,文脈無價。白庚勝以生命踐行文化守護,讓千年記憶在紙張間重生,詮釋了傳承的重量與溫度。

民間自發的文化活動才是活水源頭,就像白老師說的,真正的傳承要接"地氣",要讓年輕人在短視頻里找到文化共鳴

拒日方高薪、守文化之根,白庚勝用40余年踐行“把文化還給人民”。他讓“泥土里的基因”長成了參天大樹,這才是真正的文化脊梁!

民間智慧了不起