川觀新聞記者 高杲

“沒有什么事,是一頓火鍋解決不了,如果有,那就兩頓。”一句火鍋愛好者的口頭禪,道出了消費者們對火鍋的喜愛。近年來,四川火鍋、老北京火鍋、酸湯火鍋、潮汕牛肉火鍋……不同地域、不同特色的火鍋,逐漸從地方佳肴變為風靡全球的美食。

火鍋風靡全球的背后,離不開科技助力。8月28日,四川省科學技術獎勵大會上,由四川旅游學院牽頭完成的“川味火鍋底料工程化關鍵技術與成套裝備”獲得2024年度四川省科學技術進步獎二等獎,該團隊通過科學解析風味、創新核心技術、創制智能裝備,推動火鍋產業化、標準化,讓四川火鍋更紅火。

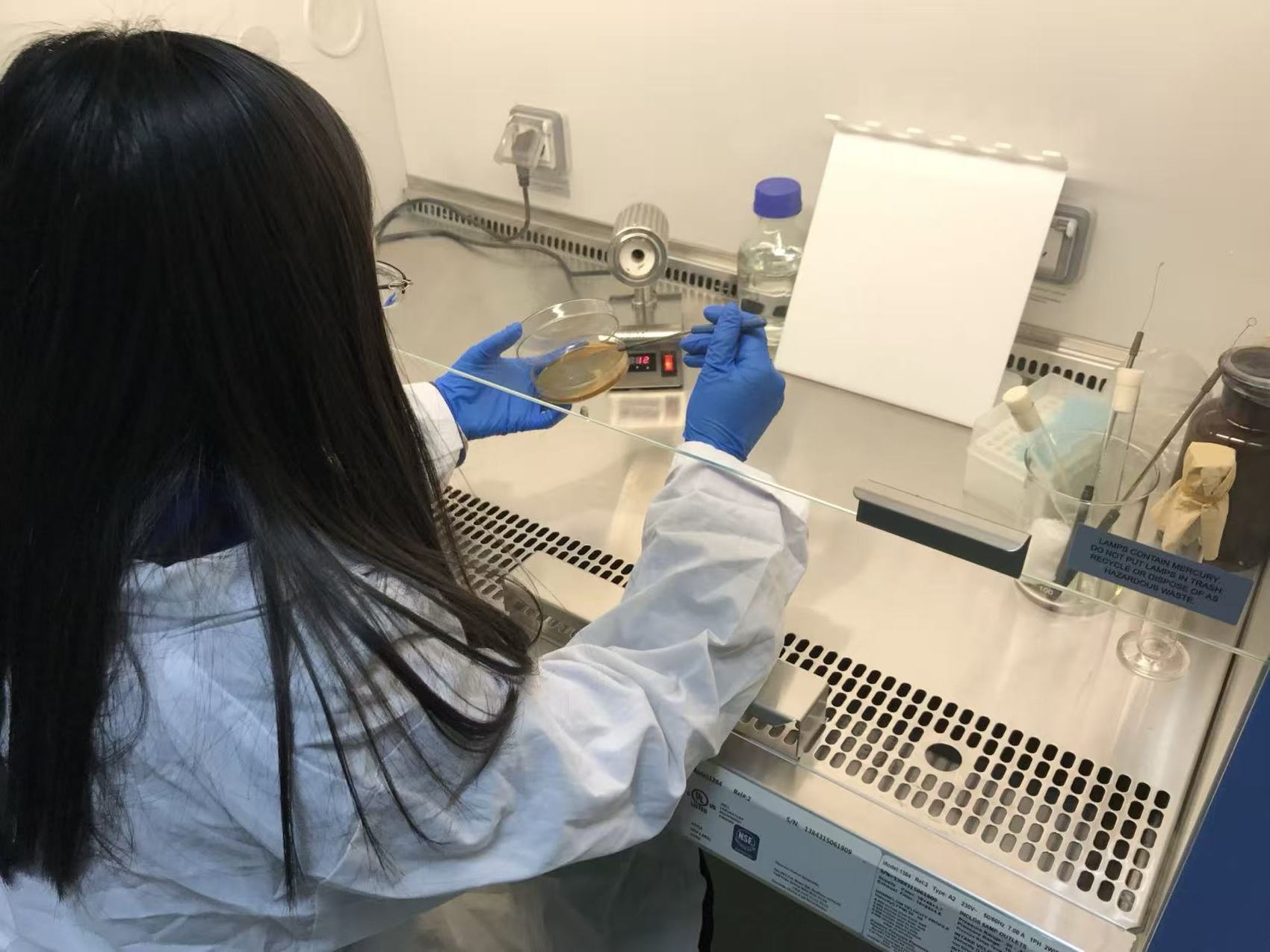

四川旅游學院的工作人員正在做實驗。(圖片由受訪者提供)

挑戰

一鍋“走”天下,需要解決三大難題

海底撈、小龍坎、大龍燚……你一定對這些四川火鍋“頂流”耳熟能詳,作為中國餐飲品牌出海的“先鋒”,它們讓“四川味”飄香海外。

但在20多年前,卻是另外一番景象。“當時,四川火鍋只是川菜品類中一個小眾的賽道。”項目第一完成人,四川旅游學院副院長李想說,火鍋獨特的社交屬性、廣泛的適用場景,廣受當地市民喜歡,但想要走向更廣闊的市場,面臨三大難題。

首先是標準化體系缺失。“四川火鍋以麻辣鮮香著稱,但不是所有麻辣口味,都能稱之為四川火鍋,需要達到一定的標準。”李想說,從菜品選擇,到調味品開發,再到產品研發,各個環節步驟都可以是一項具有專業性、精細化的工作,需要一套完整的標準體系做支撐。“如果沒有統一標準,會導致火鍋品質不穩定,將限制火鍋走出去。”

其次是風味機理不清。火鍋底料是制作火鍋的關鍵調味品,賦予了火鍋獨特的風味和口感,但對風味的理解,過去主要依賴于炒料師傅的經驗,這也意味著不同師傅炒出來的火鍋底料各不相同,哪怕是同一個師傅,在不同時間、不同狀態下炒料也會有差異。

以牛油火鍋的辣椒為例,其帶來的辣味會呈現出前辣、中辣、后辣等時序層次,辣味滯留時間不一樣,帶來的風味也不一樣。此外,辣椒如何和花椒、牛油、豆瓣等調料進行配比,才能炒出一鍋色香味俱全的火鍋底料,也是一個問題。

最后是高端智能裝備匱乏。李想說,當時火鍋加工非常傳統,一口鍋、一把鏟、一個人實現生產,火鍋底料生產企業多采取人工熬制的方式進行生產,不僅生產效率低,想要實現規模化量產難度也很大。

破題

量化風味、創新產品,麻辣鍋里有了“新乾坤”

該如何解決這些問題,李想和團隊進行了10多年的探索。

“我們做了大量的實驗,逐漸解析出火鍋底料麻、辣、鮮、香形成機制,并構建了‘風味數據庫’”。李想說,他們通過電子鼻、電子舌等智能感官,識別出四川火鍋的麻度、辣度等關鍵風味,并構建分級模型、質量評價模型等,將主觀感受拆分為可量化的參數,分析出風味構成的成分。“通過分析風味形成機理,讓我們明白火鍋為什么好吃,怎么配比才好吃。”

除量化風味外,李想和團隊還攻克了Wurster導流納米涂膜、牛油酯交換硬化技術等技術,避免了火鍋底料在長途運輸過程中,因為高溫、潮濕導致的風味流失、軟塌、析油等。

“在高溫、潮濕運輸條件下,火鍋底料吸濕率降低了一半以上,風味保存提高了近六成。”李想說,這樣不僅有利于火鍋推廣,還讓四川火鍋和東南亞海鮮、澳洲牛肉等不同地域美食碰撞出新的火花,帶來了全新味覺體驗。

如何實現火鍋底料制作高效化、智能化、精準化,也是團隊要解決的重要課題。

為此,四川旅游學院聯合幺麻子食品股份有限公司、成都海科機械設備制造有限公司、四川省食品發酵工業研究設計院有限公司、四川天味食品集團股份有限公司、成都圣恩生物科技股份有限公司、廣漢市邁德樂食品有限公司等企業,研發了川味火鍋制備原料前處理智能設備、智能集成炒制設備等設備,建成了10多款產品生產線,大幅提升了火鍋底料的生產效率。“光是炒制這個環節,效率就提升3倍多。”李想說。

近年來,火鍋朝著健康化、個性化轉型,也給李想和團隊帶來了新的課題。

“如果說過去我們主要聚焦規模化生產,未來將專注于個性化方面的突破。”李想注意到,經過多年發展,火鍋市場已經從牛油火鍋發展到鹵味火鍋、燒菜火鍋等各類火鍋百花齊放的情形,同時火鍋也開始融入甜品、小吃、特調飲品等各種元素。“為此,我們要和人工智能技術、物聯網、生物發酵等技術結合,一方面創新產品,推出更健康、口味更多元的產品,另一方面也探索炒料機器人等智能設備,讓產業更智能化。”

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】