川觀新聞記者 魏馮

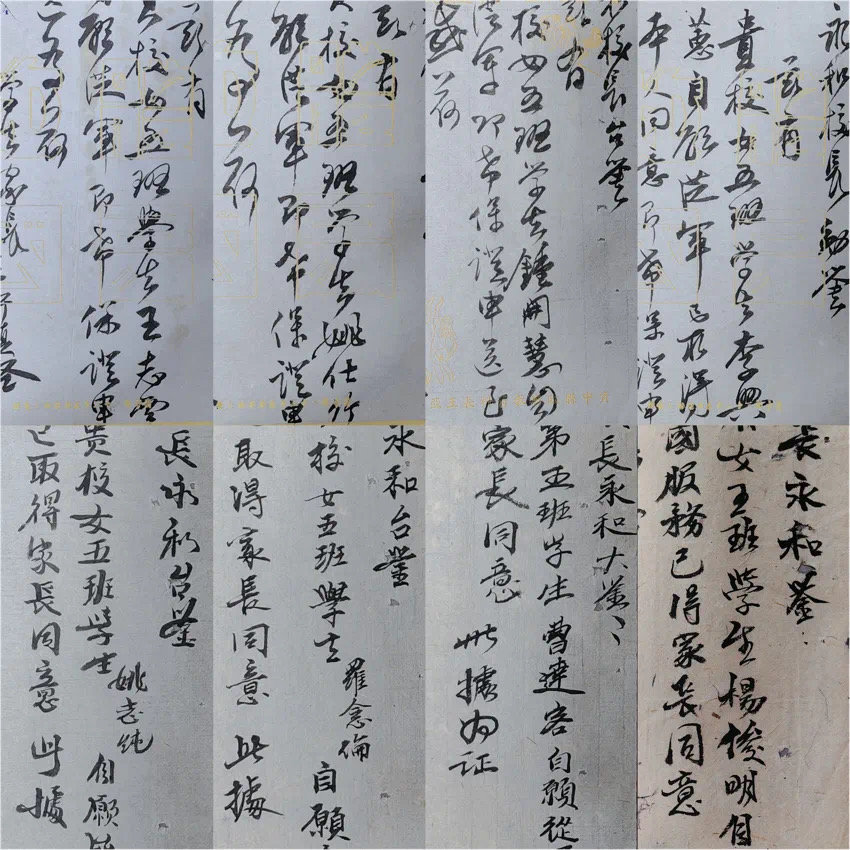

“周義容自愿為國服務,已得家庭同意”“張進維自愿從軍,已取得家長同意,此據(jù)為證”……四川省內(nèi)江市檔案館的展柜里,13張泛黃的手寫字據(jù),背后藏著一段熱血往事——

家長親筆書寫的“投筆從戎”字據(jù)。內(nèi)江市檔案館供圖

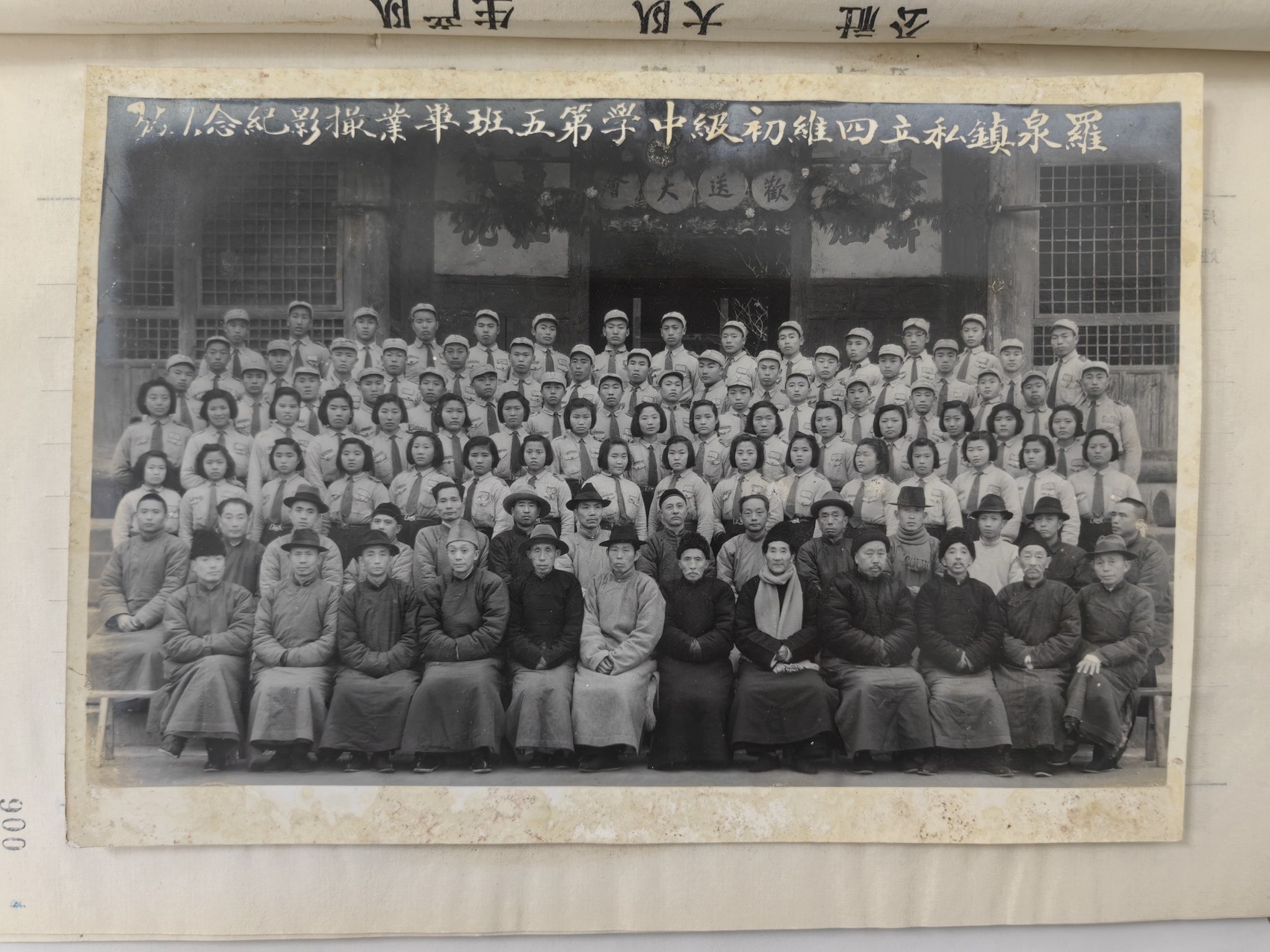

1944年秋冬,抗日戰(zhàn)爭進入最關鍵的階段,在資中縣羅泉鎮(zhèn)(時稱羅泉井)的四維初級中學里,女五班的13名女生——周義容、劉眉清、張進維、楊俊明、盧崇階、曹達容、羅念倫、姚志純、李興彬、李興蕙、鐘開慧、姚仕竹、王志云,最大的16歲,最小的僅13歲,她們懇請家人簽下從軍字據(jù),成為后人眼中可敬的“女娃兵”。

今年是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年,為了讓這段隱匿的歷史重見天日、銘記這群少女的無畏,內(nèi)江市委黨史地方志研究室聯(lián)合媒體發(fā)起“尋找資中抗戰(zhàn)‘女娃兵’及后人”行動,翻找出13張家長親筆書寫的“投筆從戎”字據(jù)、3份戶籍檔案、13份學籍檔案、1張集體合照,還有10張“女娃兵”的個人寸照。

10張“女娃兵”的個人寸照。資中縣委黨史地方志研究室供圖

如今,尋訪行動已傳來好消息——鐘開慧、盧崇階、曹達容三位“女娃兵”的線索被成功鎖定。

8月31日,記者采訪了其中部分女娃兵的后人,意外聽到了相似的心聲:“我們從沒聽長輩提過,1944年,她們是‘女娃兵’。”

“女娃兵”后人

“儒雅幺姑不簡單,人小志氣大”

“沒想到幺姑還有這樣的經(jīng)歷,在那個年代,能放下安穩(wěn)投身抗日,太不簡單了。”提及“女娃兵”盧崇階,已退休的資中縣第二中學原校長盧忠澤至今仍難掩內(nèi)心的觸動。

“女娃兵”盧崇階。資中縣委黨史地方志研究室供圖

盧崇階生于1927年4月,作為“女娃兵”,她的事跡此前不為家人所知。據(jù)盧崇階女兒回憶,她母親在羅泉四維初級中學畢業(yè)后,先赴成都學護理,后轉入職業(yè)女中,后于1949年參軍,后從部隊轉業(yè)回到新都縣(現(xiàn)新都區(qū))的檢察院工作,再隨丈夫遠赴云南,直至退休。

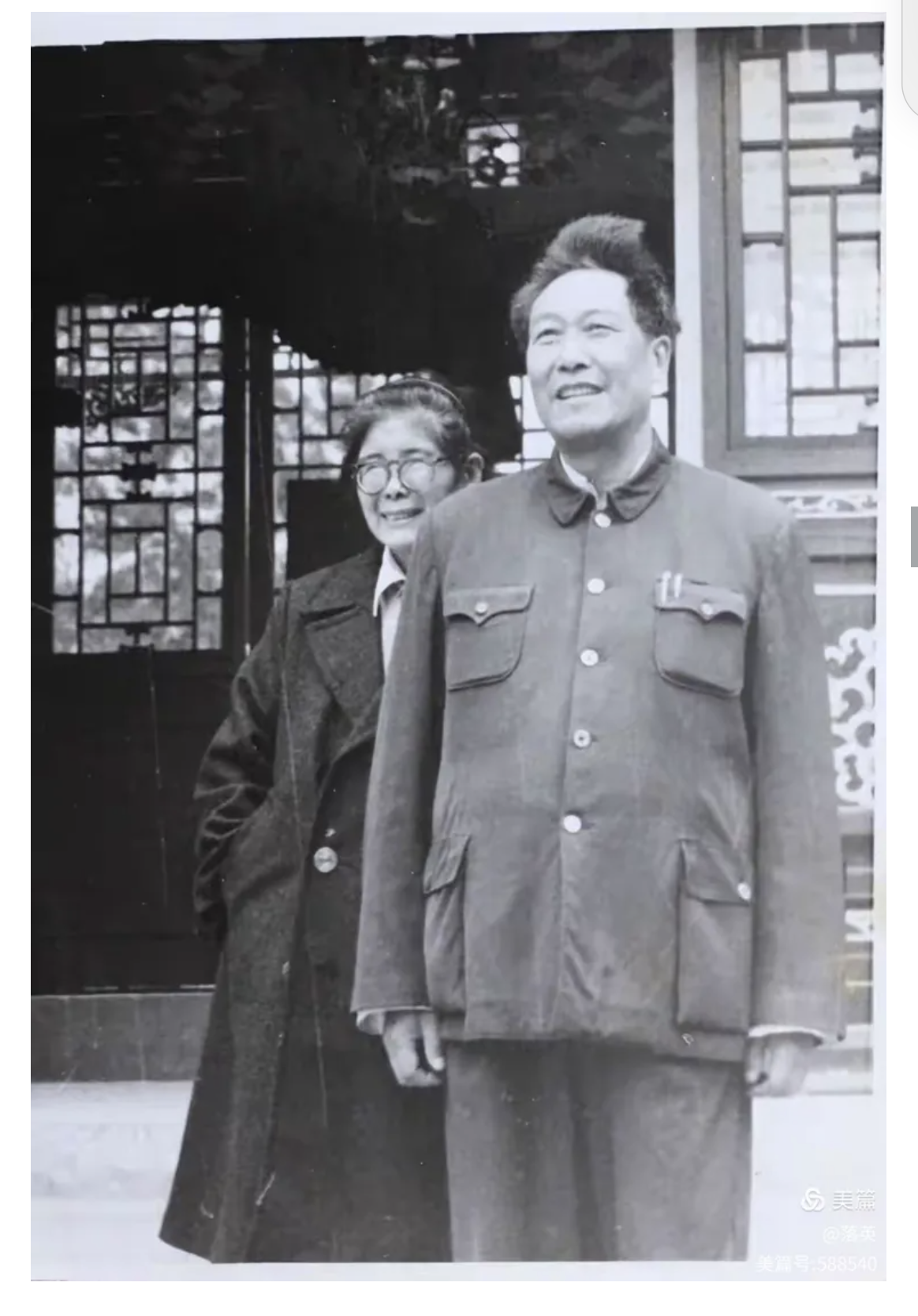

盧崇階退休紀念照。盧春英供圖

直到兩三年前,盧忠澤在資中縣羅泉會議會址陳列館內(nèi),偶然看到了盧崇階的名字與相關記載。“當時第一反應就是震驚,腦子里瞬間閃過‘這不是我的幺姑嗎’,怎么也沒想到她還有這樣一段特殊經(jīng)歷。”盧忠澤回憶。

盧忠澤印象里,盧崇階是一位“儒雅溫柔、平易近人”的長輩。他記得,盧崇階常年在云南昆明生活,偶爾回資中時,會與家人小聚。“她說話很平和,從不擺架子,跟人聊天也都是家常話,一點看不出有過那樣熱血的經(jīng)歷。”盧忠澤說。

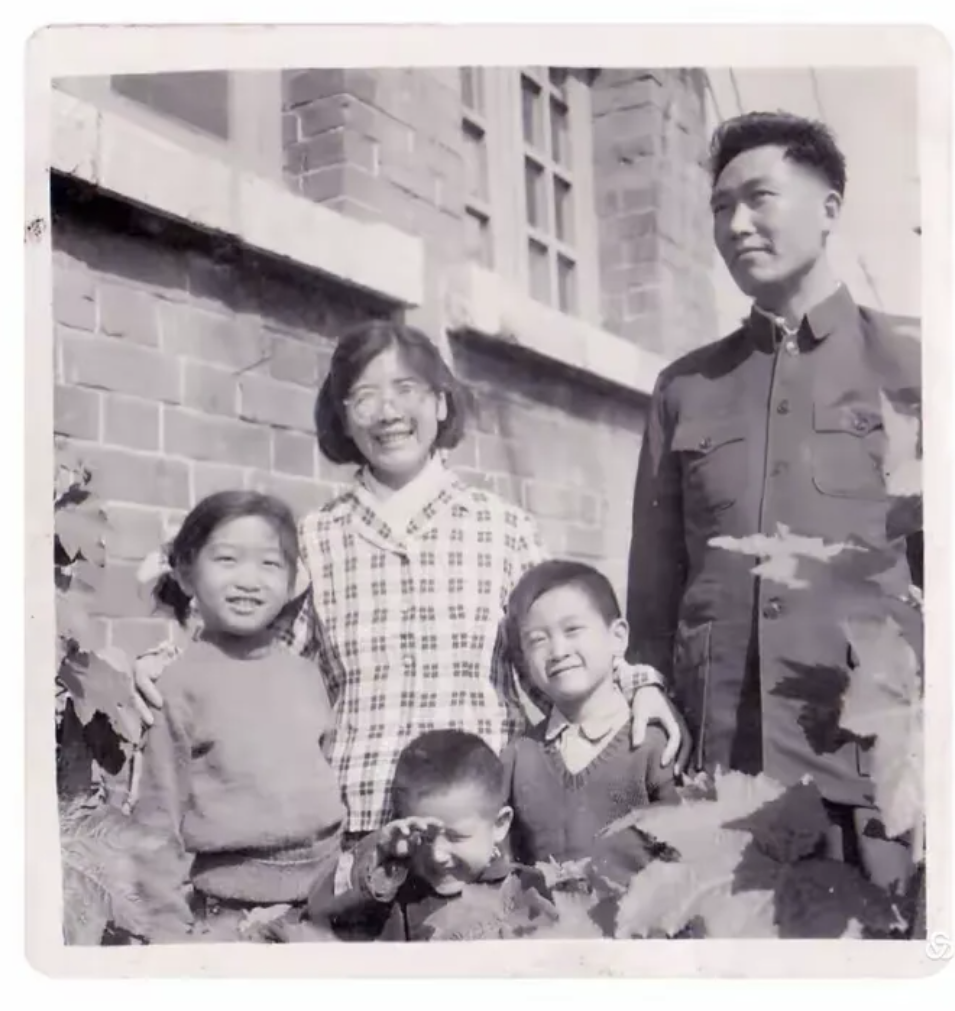

盧崇階和家人。盧春英供圖

將這段往事與教育工作緊密聯(lián)結的,是盧忠澤的女兒、資中縣教師發(fā)展中心教師盧春英。作為一名從事教師培訓工作的教育者,盧春英對盧崇階的事跡有著更深的感悟。“13歲的孩子,放在現(xiàn)在還懵懵懂懂,可當時她卻能投筆從戎,這不僅是勇氣,更是家國情懷的體現(xiàn)。”盧春英說,她曾在上世紀80年代初多次見過盧崇階,記憶中的幺姑婆“斯文溫婉”,是位熱心腸的長輩——不僅曾為生活困難的親屬奔走申請遺屬補助,還在90年代初,每月資助家庭困難的晚輩求學。

盧崇階(圖左二)和家人。盧春英供圖

“幺姑婆資助的一個孩子,后來成了一名優(yōu)秀的公務員,這或許就是‘女娃兵’精神的一種傳承。”盧春英說,得知盧崇階的“女娃兵”身份后,她第一時間將相關資料與圖片分享到家族群,也跟已工作的孩子聊起這段往事。“孩子也覺得在那個年代,她能有這樣的覺悟太難得了,是值得所有人學習的榜樣。”

“在國難當頭的時候,幺姑人小志氣大,選擇為國家挺身而出,這份勇氣與擔當,是留給我們后人寶貴的精神財富。”盧忠澤說。

同樣被歲月藏起的,還有鐘開慧的“女娃兵”往事。1926年出生的她在家排行第三,在晚輩鐘國斌的記憶里,“三姑”只是家族里一個模糊的名字,直到志愿者帶著從軍字據(jù)和老照片找到他,塵封的歷史才重見天日。

“女娃兵”鐘開慧。資中縣委黨史地方志研究室供圖

“心好、肯幫人”,這是鐘開慧的幺弟鐘開勇對姐姐最深的印象;年過九旬的四妹鐘蘭彬,也從未從長輩口中聽過姐姐“女娃兵”的故事。鐘蘭彬的女兒鄭麗說,一想到那個年代,一個年輕姑娘能成為女娃兵,就覺得這本身就是一種勇氣的證明。

讓鐘國斌尤為感慨的,是爺爺當年為三姑簽下從軍字據(jù)的決定。“如果換成現(xiàn)在,遇到這樣的事,我們也會像爺爺當年一樣,堅定地支持。”

“女娃兵”見證人

或未赴抗戰(zhàn)一線,但仍具精神價值

“1944年,13名資中少女在抗戰(zhàn)關鍵時期自愿參軍并征得家長同意立下字據(jù),這份勇氣即便跨越80多年,依然讓人動容。”近日,資中縣委黨史地方志研究室主任朱興勇回憶,今年8月由內(nèi)江市委黨史地方志研究室正式發(fā)起“尋找資中抗戰(zhàn)‘女娃兵’及后人”行動。“黨史專題研究是我們部門的重點工作,今年結合紀念節(jié)點,我們特別關注到‘女娃兵’這一特殊群體——她們既是學生,也是女性,在抗戰(zhàn)最激烈的時期主動響應動員,這份家國情懷極具研究價值。”

朱興勇介紹,“女娃兵”這一稱呼并非歷史原稱,而是今年7月當?shù)赜嘘P部門單位召開聯(lián)席會議,結合群體特征共同確定的表述。此前,資中縣史志部門在梳理地方抗戰(zhàn)史料時,已在內(nèi)江市檔案館發(fā)現(xiàn)13名資中少女家長寫下的參軍字據(jù),這成為研究工作的核心依據(jù)。

“尋找‘女娃兵’及其后人,我們發(fā)動各方力量特別是全縣史志愛好者的力量。”朱興勇透露,資中縣史志部門長期與本地史志愛好者保持聯(lián)絡,這支隊伍約有數(shù)十人,涵蓋退休干部、教師、史志研究者、文物保護志愿者等。“我們通過史志工作群及時向史志愛好者傳遞尋找需求與線索方向,大家憑借對地方歷史的熟悉度,主動關注相關信息,有線索都第一時間反饋。”

史料考證過程中,一個關鍵結論逐漸清晰——一部分“女娃兵”大概率未奔赴抗戰(zhàn)一線。朱興勇從兩方面給出依據(jù):其一,檔案資料顯示羅泉四維初級中學女五班在1946年畢業(yè)時,13名“女娃兵”中有10人有畢業(yè)成績、3人沒有畢業(yè)成績,若當年參軍,大概率無法完成學業(yè),不排除沒有畢業(yè)成績的3人參軍;其二,“女娃兵”是在1944年11月至12月自愿參軍,若通過應征入伍,通常需3個月至6個月訓練,而中國遠征軍于1945年5月結束任務回國,時間線難以銜接。

羅泉四維初級中學女五班集體合照。資中縣委黨史地方志研究室供圖

“她們是當時儲備的后備力量,響應動員是出于愛國熱忱,即使未上戰(zhàn)場,但這份勇氣仍值得銘記。”朱興勇表示,即便如此,“女娃兵”群體的研究價值依然很大。“1944年抗戰(zhàn)進入關鍵階段,她們年齡小、又是女性,卻能主動征得家長同意寫下參軍字據(jù),這份突破年齡與性別的擔當,本身就是地方抗戰(zhàn)史中極具溫度的篇章。”

對于后續(xù)工作,朱興勇明確表示,“女娃兵”尋找不會止步。“只要有新線索,我們就會繼續(xù)跟進,不僅是這13人,也不排除未來挖掘出更多未被記載的‘女娃兵’。”此外,資中縣史志部門的抗戰(zhàn)史研究范圍還將擴展,包括本地遠征軍將士等群體的史料梳理,力求全面還原地方抗戰(zhàn)圖景。

“我們希望通過這些工作,讓更多人知道,資中曾有這樣一群青春少女,在國家危難時挺身而出。她們的故事,既是對歷史的補充,更是對當下的激勵——讓年輕一代明白,愛國從來不是抽象的,而是危難時刻的挺身而出,是平凡生活里的精神傳承。”朱興勇說。

【未經(jīng)授權,嚴禁轉載!聯(lián)系電話028-86968276】

這段被塵封的歷史太珍貴了!13歲女孩們在國難當頭時的選擇,展現(xiàn)了超越年齡的勇氣與家國情懷,這才是真正的巾幗英雄

歷史教科書里總缺女性視角,這些"女娃兵"的故事讓我們看到抗戰(zhàn)勝利背后更多鮮活的個體

現(xiàn)在13歲孩子還在追星,當年同齡人卻在為國扛槍,時代不同但家國情懷應該代代相傳

最動人的是家長那句"已得家庭同意",一個時代的集體擔當從家庭開始凝聚

八年抗戰(zhàn)多少無名英雄被歲月掩埋?期待更多這樣的歷史碎片被重新拼接完整

誰說女子不如男!這些少女用行動證明女性既能執(zhí)筆讀書也能持槍衛(wèi)國