川觀新聞記者 袁城霖 達州頻道 劉曉慧 攝影報道

“再喂1個月就出塘。”8月28日,達州萬源市竹峪鎮檀木寨村高密度養魚基地,村黨支部書記賀永龍鏟了一撮箕飼料投入魚池中央,四周的黃辣丁濺起水花快速游去,爭相覓食。“目標是喂到二兩重,現在估計有一兩四五了。”

眼前的高密度養魚基地,占地1畝,有兩排共8口魚池,每口直徑8米、高2米,容量100立方米。魚池內,底部環壁安裝的增氧管,不停地吐著手指大小的氧氣泡。

魚池里密集的魚兒。

高密度體現為,每口魚池喂養了17500尾魚,8口魚池收獲時能產出2.8萬斤。“如果按設施漁業技術標準養殖,數量和產量都要翻一番。因為我們第一次養殖,喂養比較保守。”賀永龍說,同等面積的普通土塘,每畝產出量大約只有四五千斤。

不僅產量高,高密度養魚生長速度大約比土塘快1個月。“魚池空間小,魚兒的活動量小。”在賀永龍眼中,魚池每天換水1-2次,相當于是流水養魚,魚兒還有品質優勢。

優點多,難題也不少。

該基地前年建成,去年引進一名業主養魚,可沒2個月就失敗了,魚兒幾乎全部死了。“缺蹲點技術員,技術掌握差,不知道什么時候該增氧、用藥。”竹峪鎮鎮長龍靜說。

今年,在托底性幫扶中結對幫扶竹峪鎮的達州東部經開區,投入28萬元購買了魚苗,把基地重新利用起來,產出效益歸村集體所有。對養魚頗有興趣的賀永龍擔任“首席”技術員。

高密度養魚基地。

“我們去過很多地方‘取經’學技術,也請專家過來提建議。”龍靜說,關鍵是魚池溶氧量應保持在5-8毫克/升的區間,溶氧量過低魚兒會缺氧而死、過高則會得氣泡病。

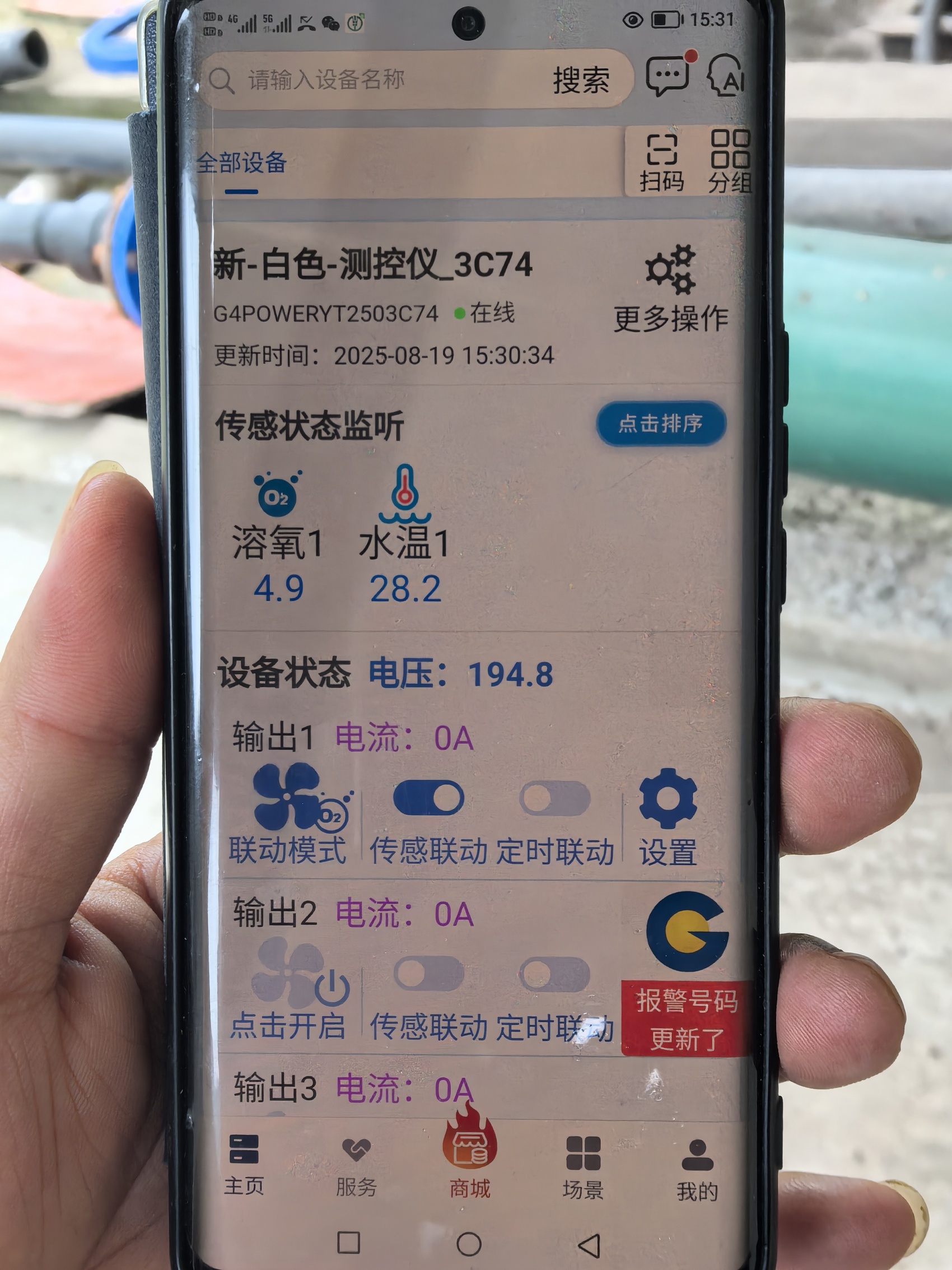

基地里的增氧機帶著“嗚嗚”聲不停運轉,掛在墻上的顯示屏實時顯示溶氧量、水溫等數據。這些信息同步出現在賀永龍手機上的一款軟件里,“能夠在線監測和遠程控制。”

龍靜總結,安全經濟高密度養魚,需具備兩大硬件條件:穩定供電和充足水資源。他們在增氧機旁放置了一臺備用柴油發電機,魚池早晚各換一次水的水源,引自溶洞山泉水。若山泉水干涸,可從基地旁的月灘河抽水,只不過這會抬高成本。

魚池的溶氧量、水溫等信息,可在線監測和遠程控制。

4月底投苗以來,基地的魚苗損耗率低,生長速度正常。龍靜認為,他們已經掌握了高密度養殖技術。“這個基地有示范意義,可能會帶動萬源其他地方也發展高密度養魚。”他解釋,盡管萬源雨量充沛,但囿于綿綿大山地貌等因素,自然水域水產養殖面積不大,設施養魚是產量提升的重要手段。

記者從萬源市農業農村局獲得一組數據,近年萬源水產品保持著5%左右的復合增速,去年魚產量增至3680噸,但仍從市外調魚1500噸以上。換句話說,萬源魚市場缺口約三成。

導致這一境況的另一主要原因是,萬源屬山區氣候,冬季氣溫低,不適宜溫水性魚類生長,全年養殖周期短。

為提高本地產品市場供給率,萬源一方面采取開發水域灘涂、利用新建水庫、挖潛池塘和稻田、發展設施養魚等“多條腿走路”方式,盡可能擴大水產養殖面積。另一方面,萬源推廣冷水魚資源,養殖重口裂腹魚、鱘魚等適宜本地發展的冷水魚和亞冷水魚品種。

魚池里密集的魚兒。

萬源市水產工作站站長張飛介紹,高標準化設施化養殖將成為主流水產養殖模式,強調高密度、高產出、高效益,“高密度水產養殖占地面積小、產出高,是適宜萬源水產提能的重要模式之一。”

眼下,檀木寨村隔壁的竹峪鎮大柏樹村,正建設一個更大的高密度養魚基地,共12口直徑13.8米的魚池,總容量3500立方米。此外,萬源市官渡鎮、草壩鎮、廟子鄉已建起高密度養魚基地,總容量7920立方米。

放眼萬源全市,當地計劃借助托底性幫扶、東西部協作、定點幫扶等力量,在后河、大竹河、白沙河等主要河流沿岸,嘗試發展更多設施養魚項目。萬源正在洽談招引一個面積50畝的設施漁業項目,建成后將成為全市最大的水產基地。

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】