(點擊圖片進入報道專題)

人

物

簡

介

賴聲川,臺灣劇作家、導演,表演工作坊、上劇場創始人,烏鎮戲劇節發起人之一,會昌戲劇小鎮戲劇、南京新劇薈發起人。現任上海上劇場和臺北“表演工作坊”藝術總監、烏鎮戲劇節常任主席和評委會主席。

自1984年以來,賴聲川的舞臺作品從臺灣出發,創造新型現代劇場形式,深切廣泛地影響了華語世界的劇場,代表作包括打開臺灣劇場創作新時代的《那一夜,我們說相聲》(1985年),被《紐約時報》譽為“當代中文劇場最受歡迎的作品”的《暗戀桃花源》(1986年),以及八小時史詩巨作《如夢之夢》(2000年),以及與《如夢之夢》共同被稱為“雙峰”的《曾經如是》(2019年)。

●戲劇是用情感記錄時代,這種記錄比單純的事實羅列更深刻

●擁抱創新也很重要,但并不是為了追求新而新,因為重要的是好或不好,強烈或不強烈,以及傳達的意念清楚或不清楚,這才是重點

●文化生態就是讓一個地方的文化基因活起來,創意和產業是自然生長的結果,不是刻意追求的目標

●四川的戲劇人也可以從“小”做起,去把本土的故事變成劇,哪怕是小劇場演出,也是有價值的,因為這些故事里有“四川的味道”,是外人寫不出來的

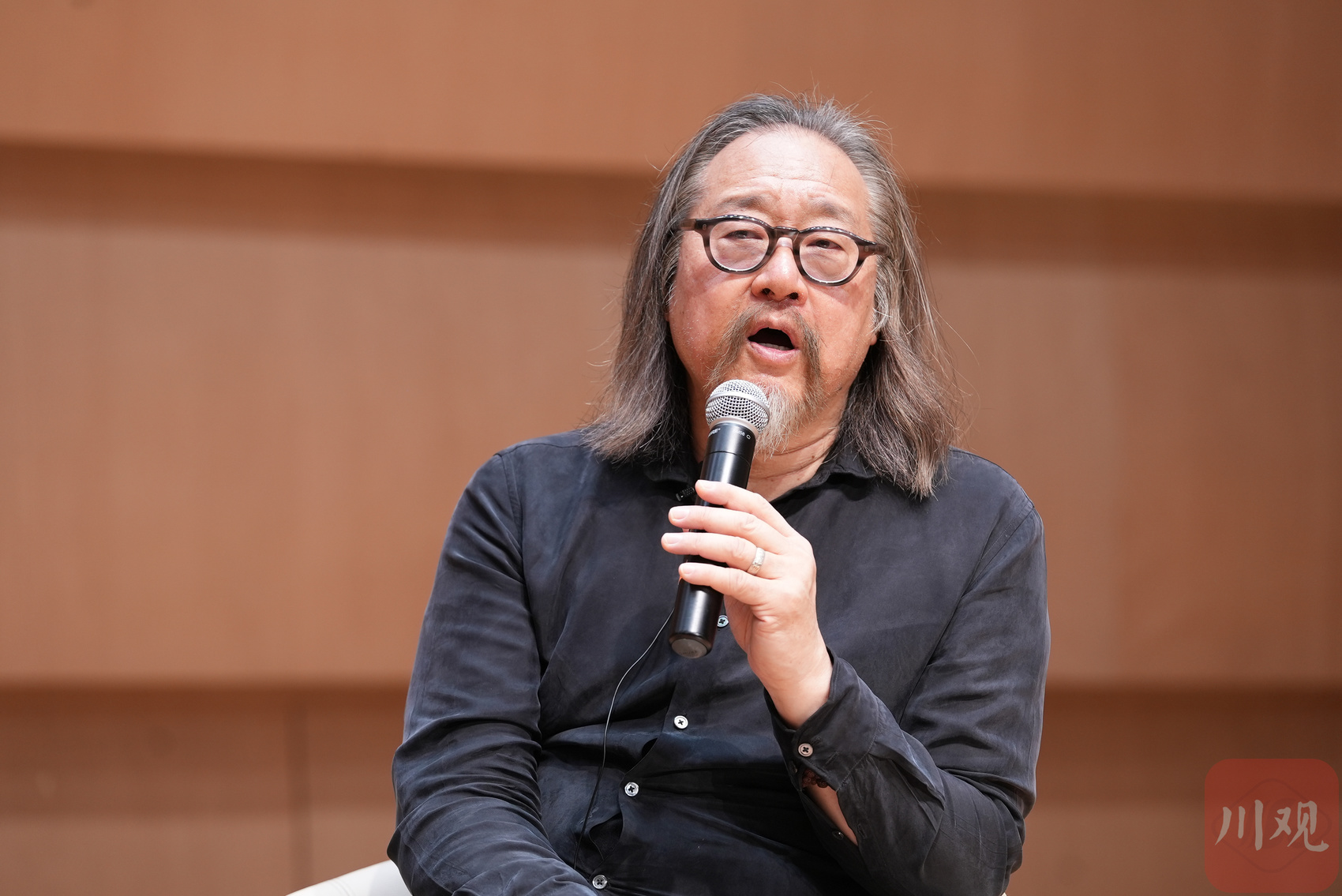

川觀新聞記者 田珊 攝影 吳楓

8月16日,當第348場《寶島一村》的大幕在成都城市音樂廳歌劇廳緩緩落下,臺下觀眾的掌聲與淚水交織,震撼與感動交匯。村口大樹下幾十年如一日的“爭論”,鐵皮屋蒸籠里溢出的包子香味……穿越半個世紀的眷村記憶,在蓉城續寫感動篇章。四代人、三個家庭的故事,不僅讓無數人想起自己的“根”,更讓人們看到了中國戲劇的無限可能。而這一切的背后,有一個名字——賴聲川。

40余年的戲劇生涯,他創作出了《暗戀桃花源》《如夢之夢》《寶島一村》等不可多得的佳作,也傾注心血打造出臺北“表演工作坊”、烏鎮戲劇節、上海上劇場、會昌戲劇小鎮等戲劇生態圈。

賴聲川的每一步都踩在文化碰撞的節點上,最終在中國戲劇的土壤里,培育出屬于自己的獨特果實。

賴聲川和川觀新聞記者

成長烙印

跨文化土壤里的戲劇萌芽

如果要聊賴聲川的戲劇創作,就一定避不開對于中西文化語境的探討。“我的成長軌跡和大多數人相反——別人是從本土走向海外,我是從海外回到華人社會,這種‘反向旅程’決定了很多事。”賴聲川的成長經歷,在中西文化的交織中跌宕起伏,為他日后在戲劇領域的卓越成就奠定了堅實基礎,使他能夠站在獨特的文化視角,創作出一部部經典之作。

1954年,賴聲川出生在美國華盛頓。父親賴家球祖籍江西省會昌縣,從事外交工作,母親屠玲玲出生于寧波書香世家。童年時期的賴聲川,身處西方文化的濃厚氛圍之中。在華盛頓的校園里,他接受著西方教育,而家庭氛圍中則不乏中華傳統文化的滋養。在賴聲川的記憶里,父親會用毛筆批寫英文公文,母親為了補貼家用制作的真絲燈罩曾賣到白宮。

12歲那年,賴聲川隨家人回到臺灣。剛回到臺灣時,文化沖擊帶來的陣痛如影隨形——由于學習體系和語言變化的影響,在美國因資優兩次跳級的他在臺灣卻趕不上學習進度;生活習慣和文化氛圍方面,西方的自由奔放與東方的含蓄內斂形成鮮明對比,也讓賴聲川在適應過程中感到有些無所適從。但正是這種沖突與碰撞,激發了他內心深處對“身份認同”的深刻思考,也成為他往后創作中被反復探討的重要命題。

1978年,賴聲川遠赴美國加州大學伯克利分校戲劇系深造。在此之前,他已經在臺灣輔仁大學英文專業學習了一段時間,對西方文學有了一定的積累,但真正系統接觸西方戲劇理論,還是在伯克利的課堂上。當時,后現代戲劇、實驗戲劇正在西方興起,貝克特的《等待戈多》、格洛托夫斯基的“質樸戲劇”理論,像一場思想風暴沖擊著他的認知。甚至,賴聲川在自己的博士論文中,專門將其中一章留給了貝克特,并為此閱讀了貝克特的幾乎所有劇場作品。

但這種沖擊并沒有讓賴聲川全盤照搬西方戲劇手法,反而讓他開始思考“自己的位置”。在不同文化環境中成長起來的經歷,讓賴聲川擁有特別的能力——既能快速深度融入社會,又能隨時抽離觀察。“我在臺北夜市吃小吃、在成都路邊用餐,那種自在感不輸給本地人;在舊金山看球賽,和觀眾一起為球隊歡呼、吃熱狗,我也能完全投入。但我能突然‘跳’出來——比如看到成都馬路上交通擁堵但是司機們卻很少焦躁,我會覺得人們身上的這種松弛感非常有趣;在國外球場,我會思考‘星期三下午5萬人看球,大家都不用上班嗎?’”

這種“融入+抽離”的視角,也讓賴聲川更清楚自己的文化根脈。對于“我是誰”“我到底是哪里人”,賴聲川的回答是:“我的答案在我念初中、高中、大學那些年就已經很清楚了,我是中國人,我內心真正認同的是東方的、亞洲的文化內核,希望傳承的是中華傳統文化根脈。”

理念成型

“表演工作坊”的誕生與“集體即興”創作

1983年,賴聲川在伯克利博士畢業后帶著一腔戲劇創作熱情回到臺灣。“我回來后發現,臺灣觀眾需要的不是‘西方的復制品’,也不是‘傳統的復刻版’,而是能反映他們生活、情感的戲劇,真正屬于‘當代臺灣’的戲劇作品。”于是,他萌生了創立一個“不一樣的劇團”的想法——這個劇團不依賴單一編劇,不局限于固定模式,而是讓演員、導演、編劇共同參與創作。1984年,“表演工作坊”在臺北正式成立,而它的第一個“實驗”,就是《那一夜,我們說相聲》。

這部作品的誕生,源于賴聲川的一個大膽設想:將中國傳統的“相聲”與西方的“情景喜劇”結合起來。當時,臺灣的相聲已經逐漸式微,年輕人很少聽;而西方的情景喜劇雖然受歡迎,但缺乏本土文化內核。賴聲川決定取兩者之特色,讓演員從“生活觀察”出發,用“集體即興”的方式創作。這部作品一經上演,就引發了轟動。劇場里座無虛席,觀眾們笑著笑著就哭了——因為劇中的每一個細節,都像在講自己的生活。而“集體即興創作”這個看似“混亂”的方法,也第一次展現出它的魔力。賴聲川解釋:“集體即興不是無中生有,而是從生活中來。演員們都是生活的觀察者,他們的經歷、記憶,就是創作的素材庫。而我的作用,就是把這些素材串聯起來,找到其中的情感主線。”

賴聲川接受川觀新聞記者采訪

而后,即興創作不僅成為“表演工作坊”的核心方法論,在賴聲川其他戲劇作品的創排過程中,他也始終鼓勵演員能夠即興創作。“比如,在《寶島一村》的創作前期,演員拿到的就是一個大綱,我只告訴演員要傳達的內容是什么,說什么詞、如何表現,現場來反應。”在采訪中,賴聲川還揭秘了《寶島一村》中的名場面——“錢奶奶教朱嫂做天津包子”:“天津包子怎么做,大家都不知道。‘肥瘦肉的比例需要隨著季節變化,夏天三比七,冬天四比六’,這些其實都是我現場編的。”

“集體即興創作的本質是信任。”賴聲川強調,“演員要信任彼此,信任觀眾,更要信任生活本身。因為只有從生活中提煉的情感,才能打動觀眾。”這種理念,也讓賴聲川的戲劇作品更加有溫度,無論是《寶島一村》里的眷村煙火,還是《如夢之夢》里的人生輪回,都能讓觀眾在劇中看到自己的影子。而“表演工作坊”也從一個小小的劇團,逐漸成為華語戲劇界的“標桿”,影響了一代又一代的戲劇人。

文化傳承

在“守”與“變”中尋找中國戲劇的未來

如果說“集體即興創作”是賴聲川戲劇的創作方法論,那么文化傳承就是他戲劇的精神內核。在他的作品中,總能看到中國傳統文化的影子,但他從不簡單地復刻傳統,而是用不斷變化的視角重新解讀。

在《如夢之夢》中,他融入了中國傳統的“環形敘事”結構——故事從一個醫生的視角開始,然后轉向病人的人生,再轉向病人講述的另一個人的故事,像一個“輪回的圓環”。這種結構讓人仿佛看見《紅樓夢》“草蛇灰線,伏脈千里”的獨特結構,而現代的舞臺設計,讓觀眾坐在舞臺中央,演員在四周表演,又營造出沉浸式的體驗。

在《寶島一村》中,他則讓“眷村文化”成為連接兩岸的紐帶。來自大陸不同省份的眷村人,保留著各自的家鄉口音、飲食習慣。這些細節不僅是對“眷村文化”的記錄,更是對中華文化根脈和多樣性的探尋。“從2008年到現在,《寶島一村》已經巡演了340多場,去到過很多國家和地區,很多不同地方、不同年齡階段的觀眾給我的反饋都是能夠從中找到共鳴點。”這種情感共鳴,正是賴聲川創作的動力——用戲劇打破地域的隔閡,讓中華文化的“根”連接起每一個華人。

賴聲川接受川觀新聞記者采訪

在探尋文化根脈、傳承傳統文化的過程中,賴聲川直言:“擁抱創新也很重要,但并不是為了追求新而新,因為重要的是好或不好,強烈或不強烈,以及傳達的意念清楚或不清楚,這才是重點。”在近年來的創作中,他開始嘗試將科技與戲劇結合,但他強調“科技不是為了‘炫技’,而是為了更好地表達主題”。在《曾經如是》中,他運用了3D投影技術,讓舞臺上出現雪山、森林的虛擬場景,在投影和燈光變幻中,觀眾所處場景從山村變到紐約時代廣場,再轉到雪山。

技術僅是創新的體現之一,賴聲川戲劇創作的角度與聚焦點也在與時俱進,并和演員的表演融為一體。“我的另一部新作《那一年,我們下凡》很快就會和大家見面,里面有一些很有意思的情節,比如下凡的神仙把手機誤認作硯臺等,也有很多對新的現象與問題的探討。”賴聲川在訪談中透露,天馬行空的想法很多也是來自日常生活,從這一層面來說,創新也可以是一件自然而然的事情。

如今,71歲的賴聲川,依舊步履不停。那些從生活里長出的故事,那些扎根文化根脈的表達,早已超越舞臺的邊界,成為華語世界共同的情感記憶。他種下的不只是戲劇的種子,更是文化傳承的火種——讓華人在故事里看見自己的根,讓世界在舞臺上讀懂東方的魂。這份堅守與創新,恰似一盞長明燈,照亮著中國戲劇的未來,也讓文化的薪火,在代代相傳中永遠滾燙。

對

話

在傳承與對話中激活戲劇生命力

戲劇之韻

以方寸舞臺,記錄時代與共通情感

記者:戲劇的魅力是什么?在當下國家大力推進文化強國建設的背景下,您認為戲劇藝術可以承擔哪些獨特而重要的使命?

賴聲川:戲劇(表演)是人類最古老的活動之一。我覺得現在有兩種演出,一種演出就是讓你去忘掉,笑一笑然后忘掉生活的辛苦。另一種就是讓你記得,記得一些我們可能會遺忘但是卻重要的事情。

現在很多人習慣用手機獲取碎片化信息,30秒不滿意就劃走,很難有深度共鳴。但進劇場的觀眾不一樣,他們對人生有更深的要求,而戲劇的義務就是滿足這種要求——不是給廉價的快樂,而是給營養,讓觀眾記得那些被遺忘的人和事,記得人類共通的情感,記得我們是誰、從哪里來。

比如《寶島一村》在臺北首演,1500個座位座無虛席,很多七八十歲的老人拄著拐杖來,看完說“這就是我們的故事”。現在眷村的房子拆得差不多了,但《寶島一村》還在演,它成了一種“活的記憶”。未來人們想了解那段歷史的情感溫度,可能要看這部戲,而不只是看史料——因為戲劇是用情感記錄時代,這種記錄比單純的事實羅列更深刻。

記者:您曾說“西方戲劇知識是方法,東方文化是內核”,具體到創作中,您是如何用西方方法傳承中華文化的?

賴聲川:并不是說西方戲劇藝術沒有內核,只是很分散,沒有成體系。而東方的則是整體的,或者可以說是一套完整的宇宙觀。西方的方法確實可資借鑒,包括在結構、技術和表達邏輯上,如何讓故事更緊湊、如何與觀眾建立現代對話。

比如我創作的《如夢之夢》,8小時的篇幅、環形舞臺的設計,借鑒了西方現代劇場的理念,但故事里“輪回”“因果”的思想是很東方的。再比如,用寫實主義手法串聯25家人的150個故事,最終濃縮成三家人命運的《寶島一村》,眷村人在困苦中互相扶持,哪怕一輩子回不了家,也把日子過出了滋味,這種“堅韌”“重情”就是中華文化的一部分,以戲劇手法把它呈現出來,不同地區、不同年齡的觀眾,都能從中找到共情點。

創作之心

以作品說話,最重要的是講好故事

記者:您從事戲劇創作40余年,持續創新的內在動力是什么?面對不同時代背景和觀眾審美變遷,您如何保持作品的先鋒性與時代感?

賴聲川:觀眾和媒體都會問同一個問題就是:你有什么新東西呢?我常常就想說,我們的壓力好大,我們的創新還不夠。但我常常又在想,如果你今天晚上讓我選擇,去看一個很新的東西,還是去看一個超好的東西,我是肯定選擇那個好的。所以,我也不怕評論家跟我說,“這個作品寫得太不先鋒”。我覺得先鋒不先鋒一點都不重要,重要的是好或不好,強烈或不強烈,以及傳達的意念和情感清不清楚,這個才是重點。

其實,做新一點都不難,關鍵還要看能不能持續下去。比如,《暗戀桃花源》放到今天,對很多觀眾來講仍然很新。再比如,《寶島一村》從某種意義上來說,它一出來就無所謂新不新,它整個表達性已經強烈到不關注新與不新的問題。

米開朗基羅曾說過:“塑像本來就在石頭里,我只是把不需要的部分去掉。”創作的時候,我其實不會想那么多,因為靈感本身會交付一個形式,然后跟隨靈感把它串起來,串到最漂亮的一種狀態。

記者:在數字技術快速發展的今天,您如何看待新技術在戲劇中的應用?如何在運用新技術的同時,堅守戲劇現場性、人文關懷的核心價值?

賴聲川:我是不排斥技術的,但同時很堅定地認為技術本身不可能創造出作品。戲劇藝術回歸到一個作品,最重要的就是故事。臺上的演員、臺下的觀眾、最簡單的溝通,具備了這些元素,戲劇其實只需要一個空舞臺就夠了。

不可否認的是,有時技術確實可以實現一些我們想要的舞臺效果,但技術發展有時也并未達到我所期待的。9月底,我新的作品《鏡花水月》即將上演,我在創造舞臺上《山海經》里面的一些神獸時,原本需要也期待最新的一些科技,但是跟團隊反復溝通,也去全國各地找各種內行交流后,我發覺我以為技術可以達到的一些效果,其實還不能實現。

至于人工智能,去年在烏鎮戲劇節上,有一個媒體朋友告訴我說,他嘗試請AI編一個賴聲川風格的作品,結果AI真的寫出來了。然后,我問他你覺得AI寫得怎么樣,他說只有短短十幾頁,大概成不了一個戲。

我想說,AI進步當然是非常快的,或許也能取代某些事情。但是戲劇這個行業,我覺得AI很難去取代,因為我們人跟人之間最珍貴的情感,AI不見得能理解。

文化之秘

以戲劇生態,激活城市的文化基因

記者:在不同的地域,如何去發掘當地的文化密碼?在推動戲劇與地域結合發展的過程中,又如何將獨特元素轉化為具有普遍意義和藝術高度的戲劇內容?

賴聲川:我覺得每一個地方都有它或明顯、或隱性的文化價值。就好比說在成都,最明顯的文化就是大熊貓、變臉等,而這些顯性的文化密碼其實已經產業化了。但當你走在成都的路上,你還會發現很多隱性的文化價值,就包括小吃、建筑,以及更隱性的一種心態。大家說到成都的慢生活很安逸,這種悠游的生活方式,本身就是文化密碼。

那有人可能覺得,隱性的價值是抽象的,要怎么去發掘并呈現?但其實有很多實際的東西是可以從隱性的文化價值中提煉出來的,最關鍵的就是要去講屬于自己的故事。以戲劇為例,很多劇院都想不斷地引進國內甚至國外的優秀作品,但同時也應該給本土的作品更多的空間和機會。

記者:從臺北“表演工作坊”到上劇場,再到烏鎮戲劇節、江西會昌戲劇小鎮,您一直在打造戲劇文化的生態圈。您覺得戲劇節、戲劇小鎮這種形式,怎么才能真正“活化”一個地方?

賴聲川:這些年大家總說“文化創意產業”,而在這6個字中,很多人會最關注“產業”,講得再俗氣一點,就是產值。但文化和創意怎么能用錢來衡量呢?全世界最珍貴的藝術品,本身可能沒什么物質價值,但對人類的精神來說是無價的。

所以,我更愿意說“文化創意生態”,而不是“產業”。生態就像土壤,要有足夠的養分、礦物質,才能長出東西;文化生態就是讓一個地方的文化基因活起來,創意和產業是自然生長的結果,不是刻意追求的目標。

比如烏鎮,它本身就是個“天然劇場”——小橋流水、老房子、石板路,都是戲劇的一部分。現在很多人說“烏鎮戲劇節成功”,成功的核心不是票房秒殺,而是它給人的精神滋養。每年有很多人會請11天假,專門來烏鎮看戲、聊天,覺得“這一年的精神需求滿足了”。我認為烏鎮戲劇節能夠成功的核心原因之一,就在于藝術家自己在做最主要的事情,而我們想要做這些事情的原因,從來就不是在求那個數據,這種人與人、人與文化的聯結,才是戲劇“活化”城市的關鍵。

底蘊之厚

以本土故事,點亮四川戲劇的未來

記者:四川有深厚的文化底蘊,您覺得四川戲劇發展有哪些獨特基礎?又有哪些可以改進的地方?

賴聲川:四川的文化基礎太好了,川劇就是瑰寶,但可惜現在大家提到川劇,往往只想到“變臉”,并把它當“特技表演”來推廣。但其實川劇的深度遠不止這些,比如川劇的唱腔、劇本、表演身段,里面有太多東方美學和四川本土的特色,都值得挖掘。

我這次來成都,感覺這座城市有了更多的文化自信——有好的劇場,有政府的支持,有觀眾的需求,這些都是優勢。但還有一個關鍵問題:原創。現在很多地方喜歡“引進”優秀作品,這沒問題,但一個城市的文化生命力,最終還是要靠自己的原創作品。四川有那么多故事,老茶館的故事、府南河邊的故事、年輕人在這座城市奮斗的故事,這些都可以變成戲劇。

另外,四川也有專業的戲劇院校,也有很多熱愛戲劇的年輕人,我覺得我們一定要多鼓勵原創,讓他們去發現自己身邊的故事,用自己的語言表達。現在的年輕人成長過程中“獨特的故事”太少了,或者說他們沒意識到自己身邊有故事。我建議每個年輕人都去問問自己的父母、爺爺奶奶、外公外婆,從自己家里的歷史開始了解,這里面就已經藏著太多戲劇素材了。

此外,不要怕“小”——不一定非要做“大制作”“大劇場”,小劇場、小作品也可以很有力量。比如我在江西會昌做戲劇小鎮,成立了“會劇團”,演員都是當地年輕人,演的是會昌的故事,在小劇場演出,很受當地人歡迎。四川的戲劇人也可以從“小”做起,去把本土的故事變成劇,哪怕是小劇場演出,也是有價值的,因為這些故事里有“四川的味道”,是外人寫不出來的。

記者:您或您的團隊未來是否有興趣或計劃與四川在戲劇創作、人才培養、戲劇節、活動策劃等方面進行更深度的合作?

賴聲川:我和四川其實有很多緣分,并且在作品和項目中也與四川有聯系。在上劇場和會昌戲劇小鎮,有很多年輕的演員,其中有一些也是來自四川。具體到未來的合作,我覺得還是講求緣分。如果有機會,我愿意為四川的戲劇做一些事情,比如多帶一些話劇來成都,多與這里的戲劇人交流,但最終四川的故事,還是要由四川人來講,四川的戲劇,還是要由四川人來創作。只要四川的戲劇人堅守本土文化,挖掘本土故事,融入本土情感,就一定能做出有力量、有溫度的作品,讓四川戲劇在全國乃至世界都有自己的聲音。

記

者

手

記

戲劇里尋找情與根

散場燈光漸次亮起時,劇場出口處飄來陣陣麥香,剛從《寶島一村》故事里抽離的我從工作人員手中接過了《寶島一村》從未缺席的道具——“朱媽同款”包子。

略微有些涼的包子下肚,攥著“99號”包子紙袋的掌心卻微微發熱。駐足劇場門口,看著散場的人群,采訪賴老師時的對話在耳畔清晰起來,當時我問他“是什么讓您一直堅持戲劇創作”,他笑著說“人生總要做點什么去尋找答案”。彼時只覺得這是藝術大師的抽象感悟,可此刻,臉頰淚痕的余溫還未散去,那句回答卻在心里變得具體:或許他堅持的,就是用戲劇為每個人搭建尋找答案的舞臺。

賴老師是一位溫和、親切、幽默的長者,采訪中,他聊創作、聊文化、聊那些藏在故事里的東方智慧時,竟沒有任何深奧難懂的闡述,就如同他的話劇作品一樣,平凡但真誠,因而也充滿力量。

在采訪中,“情”與“根”是賴老師反復提及的關鍵詞。賴老師口中的“情”,從來不是刻意煽情的橋段,而是《寶島一村》里,朱媽揭開蒸籠蓋時那若有似無的包子香;是《暗戀桃花源》中,江濱柳與云之凡隔著幾十年歲月的那句“這些年,你有沒有想過我”。在采訪賴老師之前,我一直覺得相比書本、影視等藝術形式,戲劇是有門檻的,不僅因為其受眾范圍更小,也在于對觀眾的審美接受能力本身就有要求。但賴老師在戲劇中傾注的“情”,完全顛覆了我以往的認知。

而“根”,則是他作品里從未缺席的文化底色。賴老師始終堅信,一個人對“根”的認知,往往是從了解自己的家開始的,也正是對家庭溫情的珍視,對文化根脈的守護,讓他的戲劇跨越了時間與空間,成為連接過去與現在、個人與集體的精神紐帶。

當71歲的賴聲川在掌聲與歡呼聲中帶領演員鞠躬謝幕時,這份堅守的意義愈發清晰。40余年的創作生涯,從來不是追求 “大師” 的光環,而是始終以戲劇為橋,讓漂泊的情感找到安放的港灣,讓斷裂的記憶重新連接成鏈。在這些故事里,每個人都能讀懂自己的情之所系,找到自己的根之所在——這便是戲劇最深厚的力量。

“文化傳承發展百人談”大型人文融媒報道

四川日報全媒體出品

統籌:姜明 趙曉夢

第九十四期

執行:楊昕

記者:田珊

攝影:吳楓

剪輯:李蕾 郭雨荷

海報:劉津余

編輯:杜馥利

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】

賴聲川以戲劇為熔爐,讓中西文化的火種在創新中淬煉,燒旺了中華文化根脈的薪火,每一場演出都是一次跨越時空的情感共鳴。