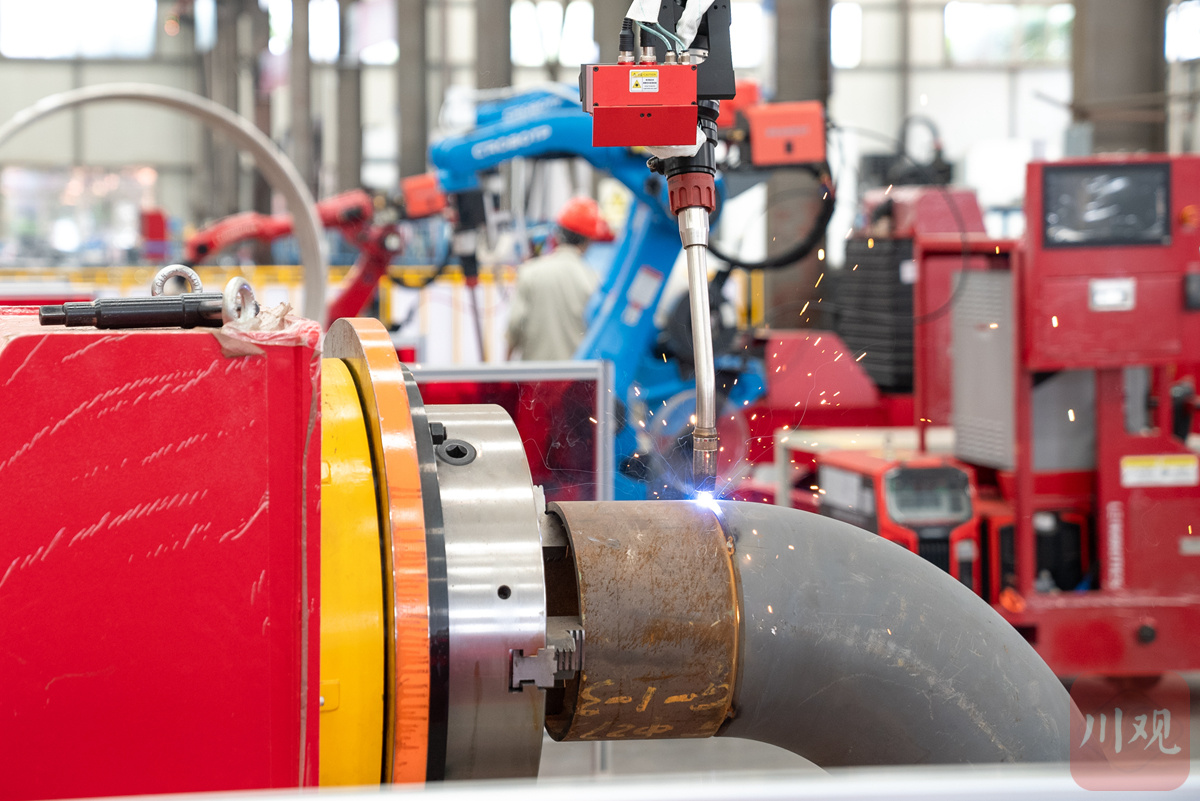

工作人員對焊接機器人進行調試

工作人員對焊接機器人進行調試

川觀新聞記者 蘭珍/文 李強/圖

提到焊接,你是否會聯想到在焊花飛濺中,工人裹著厚重防護服勞作的傳統場景?

而記者近日在一家現代智能工廠里看到的,則是另一番景象。智能焊接機器人自由走位,機械臂精準舞動,不懼四濺的焊花干擾視線,它們通過精密編程與先進傳感技術,對焊接軌跡和參數進行實時調整。工人僅需在手持操控臺上輕點指令,就能同時督導4臺焊接機器人,完成復雜工序。

在人力資源和社會保障部發布的數據里,焊工位列2022年全國短缺職業第10位,需求年增速達3%。加上近年新能源汽車、氫能源儲罐等新興產業爆發,以及焊接技能傳承斷檔風險,立鼎產業研究網《2024年焊接行業人才報告》顯示,2024年全國焊工需求缺口達349萬人。

人才缺口提示著產業藍海的機遇。

在成都市彭州市航空動力產業園區,就有這樣一家企業,將人工智能與計算機技術注入焊接,這項“鋼鐵縫紉術”告別粗重印象,焊槍也有了工業智能化的表達。

這家名為仁新機器人的企業,如何精確瞄準賽道?又走過怎樣的歷程?

看技術成果

植入AI“大腦”,焊接機器人會看會做會思考

走進仁新機器人的生產車間,巨型鋼條碰撞的“咚咚”聲直擊心臟,空氣里彌散著金屬的味道。在固定區域,20多臺AI具身智能焊接機器人正在接受調試。周圍還有10余位參觀、考察的客戶。

對于入廠考察,仁新機器人公司生產部負責人黎倩習以為常,“高峰時期,每天要接待考察團超50人。”黎倩介紹,吸引客戶和同類企業前來觀摩學習的,正是這些“聰明”的焊接機器人。

傳統焊接機器人,嚴重依賴預設程序,每個焊縫需要操作員觀察、思考,然后憑經驗設置參數,機器人根據固定路線機械式焊接。若是遇到復雜的異形工件,還得重新示教編程,機器人再根據設定的程序作業。“簡單來說,就是操作員總指揮,重復下達清晰、嚴密的指令,機械是‘馬前卒’,負責完成任務。”黎倩解釋。

展示的AI具身智能焊接機器人

展示的AI具身智能焊接機器人

而仁新的AI具身智能焊接機器人,被植入AI“大腦”,它自己會看會做會思考。據悉,最新一代仁新焊接機器人融合AI、3D視覺與SLAM(同步定位與地圖構建)自主導航技術,擁有自主感知、決策能力,在復雜異形工件上可以免示教免編程自主焊接。

華夏碧水是一家國家級專精特新“小巨人”企業,深耕環保領域17年,其核心環保設備大小不一、形態各異、復雜繁瑣,生產過程中有大量的焊接工作。特別是波折部位、雙曲面、倉錐形工件等,是令焊接老師傅都頭疼的麻煩。如何快速高效且規模化完成焊接環節?華夏碧水一直在尋找突破。

今年初,華夏碧水向仁新發來邀請。雙方根據需求逐一核對,經檢測驗證,AI具身智能焊接機器人得到華夏碧水技術負責人周東博認可:機器人“瞄一眼”就能精準匹配復雜軌跡,還能邊走邊焊。焊縫一次合格率大幅提升,焊接效率提升3倍,讓非標件規模化生產成為可能。

黎倩表示,仁新AI具身智能焊接機器人的技術已達八年工作經驗高級焊工水平,智能程度進化到L3級,可自主執行焊接任務,只需操作員監督或處理異常。“正加速邁向L4級,屆時焊接機器人在絕大多數場景下實現完全自主、精準高效的焊接操作,無需人工干預。”

AI具身智能焊接機器人在焊接測試

AI具身智能焊接機器人在焊接測試

看企業發展

二十年伏筆,創新創業經歷“三生三世”

一家企業從初創到營收上億元,最快需要多久?仁新機器人的答案是2年;一項技術發展,適應現代智能制造需求,需要多長時間積累?答案則是超20年。仁新機器人的發展,也經歷了“三生三世”。

作為公司首席技術官的瀟聃,是四川本地人,畢業于清華大學精密儀器系,后赴日深造并在華為任職,牽頭研發工業自動化控制體系,積累了豐富的機器人研發經驗。

21世紀初,瀟聃創建了一家機電公司,焊接機器人是主打產品之一,并與世界頂尖機器人公司建立了密切的合作關系。

2016年,國內制造業面臨轉型升級壓力,機器人市場需求結構變化,這家機電公司在國內外企業多重“圍攻”下被收購。

在此之后,身負眾多技術專利的瀟聃再出發,成立尚揚機電。不同于以往,這一次,尚揚機電專注于工業機器人柔性化加工技術,涵蓋焊接、切割、噴涂等高精度場景,特別是推動機器人技術與傳統制造業深度融合,強化技術輸出能力。

2022年11月18日,仁新集團強勢助力,收購尚揚機電全部無形資產、知識產權,整合核心團隊,仁新焊機機器人(成都)股份有限公司成立,瀟聃負責技術,憑借在移動機器人控制、視覺技術領域深厚積淀,他主導核心軟件算法研發,開發出多款AI具身智能機器人焊機產品,以及智能無人生產線。擁有哥倫比亞大學商學院MBA(工商管理碩士),且連續成功創業的胡豪杰出任公司執行總裁。

為什么會將焊機與AI結合?

“是發展的必然。”就在仁新機器人公司成立后的12天,ChatGPT橫空出世。一石激起千層浪,各行業開始刮起人工智能旋風。彼時,胡豪杰敏銳捕捉到機遇,“AI+必是趨勢。”瞄準焊接細分領域,公司開啟具身智能機器人發展之路。

憑借在行業20多年的技術積累,瀟聃帶領團隊成功突破了三維視覺引導、機器學習等難題。特別是創建了大模型私有數據庫,堪稱焊接機器人的“特訓營”,將原本工業領域非智能木訥的機械臂,蛻變為會看會做會思考的具身智能機器人。

目前,仁新AI具身智能機器人共有四大系列30余款,售價在20萬元至120萬元不等,年銷量超200臺,2024年企業營收破億。

憑借過硬的實力,2年多時間,仁新機器人公司從初創企業發展為工業具身智能機器人領域的佼佼者,與30多家世界500強企業合作,包括中石油、中核、中鐵、中車、中水電等央企國企。

考察人員上手嘗試操作

考察人員上手嘗試操作

看未來出路

未飽和先出海,用技術壁壘“對沖”貿易風險

一般來說,當國內市場成熟或飽和,企業為尋求新增長點,會轉向海外市場。今年以來,仁新機器人進軍石油管道、船舶重工等高價值領域,進入高速發展階段。本是一鼓作氣加速“沖刺”,仁新機器人卻開始全球化戰略布局,成立北美、新加坡分公司。

為何在早期就將目標轉向海外?

“快人一步。”作為公司董事,肖依林有多年海外留學生活經驗,深知海外市場同樣面臨焊工缺口問題。“國外焊工人力成本非常高。”肖依林舉例,在北美市場,成熟焊工每年成本支出超20萬美元,且一“工”難求,機械替代成為不少制造企業的首選。

而借助國內制造業領先全球的經驗積累,以及極高的具身智能技術成熟度,仁新的機器人在國外市場擁有較大的競爭力。“搶先布局,才能贏得先機。”肖依林表示,“目前仁新產品復購率超85%。”

近日,美國“關稅大棒”引發貿易動蕩,北美又是仁新機器人的重要市場之一。與其他外貿企業家憂心忡忡態勢不同,胡豪杰秉持樂觀,直言“對我們影響不大。”

究其緣由,他表示,一方面,仁新集團石英石業務在北美、日韓、東南亞都有成熟的生產布局,背靠大樹好乘涼,仁新機器人將復用集團的成熟海外渠道資源,布局全球研發及銷售網絡。

另一方面,仁新機器人產品憑借高品質,海外銷售每臺均價為50萬美元,在不提高單價基礎上,利潤空間也能容納關稅增長。

對于企業未來發展,胡豪杰也有了清晰的規劃,“市場拓展和技術迭代‘兩手抓’。”

技術上,將加大軟硬件研發投入,爭取在明年,讓焊接機器人達到L5級,具備較強的多模態智能感知、自主認知決策、精準運動控制能力,焊接技能上具備完全替代兩名資深焊工的能力。

企業發展中,保持營收年復合增長率逾100%態勢,將海外市場開拓至國內市場同等規模,力爭在2027年完成上市。

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】

機器人焊工,擁有智能“鋼鐵縫紉術”,大大減輕了人工焊工的勞動強度,再也難見焊花飛濺、工人裹著厚重防護服勞作的傳統場景,讓焊接專業也轉型升級、盡快形成新質生產力。

隨著人工智能和物聯網技術的不斷發展,機器人焊工不僅可以完成復雜的焊接任務,還能通過實時監控和數據分析優化生產流程,降低生產成本。這種智能化的轉型不僅提升了企業的競爭力,也為整個行業的可持續發展提供了新的動力。

仁新機器人靠著技術創新,在焊接機器人賽道一路“狂飆”,未來可期,說不定真能在全球制造業里闖出一片大天地!