車輛行駛在245國道眉山段,遠遠地,一個由紅藍集裝箱做成的大型雕塑便映入眼簾:青龍公鐵物流園到了。

這里正是眉山國際鐵路港所在地,此前已陸續開行了5趟國際班列。其中,2021年12月24日開行并首發的中老班列,頗受關注。

鮮為人知的是,該鐵路港旁,有一個名叫青龍場站的成昆鐵路小站,建于1960年。

小站其實并不小。近日,四川日報全媒體“行走成都都市圈”報道組深入天府新區眉山片區走訪發現,它既見證了當地從“站”到“港”的內陸開放步伐,自身也迎來從“節點”到“平臺”的蛻變“新生”。

提速轉變

從“站”到“港”發展站上新起點

“看嘛,那個橋下面就是青龍場站。”站在集裝箱旁,周章鵬指著鐵軌對面的方向說。

作為眉山國際鐵路港國際班列的負責人,他對周邊可謂熟悉。

青龍場是個老地名,素有眉山“北大門”之稱。建于1960年的青龍場站,是成昆鐵路線的四等站,屬成都鐵路局管轄,距成都站66公里,離昆明站1034公里。

當天下午的小站,十分安靜。幾十年前,卻是另一番景象。

公開資料顯示,在全國的糧食鐵路運輸線路圖上,有大量的糧食在此儲運,使得這個看似不起眼的火車站,成為西南地區重要的糧油交易中心。

這里同時也是當地人出行的重要交通工具。

一位王姓當地人告訴記者,自己以前在街上做小生意,常去彭山縣城或成都購買原材料。

車雖慢,卻十分方便。到彭山,不過一個站、10分鐘的距離。到成都,過了新津站、公興站、雙流站就到成都南站,1個小時內可抵達。

他甚至還記得那趟綠皮火車的車次,“成都南到普雄為7419,返回的車次則為7420。”

成昆鐵路,是成都向南最早的一條鐵路線。2014年12月,成綿樂城際鐵路開通運營,設計時速250公里,其中設彭山北站和新津南站——老的青龍場站,便位于這兩站之間。

很快,青龍場站不再提供客運服務,成為貨運站。

但小站周邊發展很快提速。

攤開地圖可以看到,其所在地,“兩橫四縱”高速路連接系統,“三橫七縱”快速路連接,是成都南向出城第一站,交通地理優勢明顯。

基于此,當地建起青龍物流園,并投資上億元,在市場修建了鐵路專用線和集裝箱設備,實現與成昆鐵路的無縫對接,開創了鐵路修進園區的先例。

經過十年發展,物流園初具規模,已有數家大型央企國企入駐,并于2017年正式開通鐵路港的標配——集裝箱業務,完成從“站”到“港”的轉變,發展站上新起點。

蛻變“新生”

改造升級共建開放大平臺

2021年12月24日,對青龍場站來說,是一個特殊日子。

這天上午,伴隨著汽笛聲響,一列滿載35個集裝箱的國際貨運列車從眉山國際鐵路港駛出。列車裝有875噸、價值約600萬元的化工原料,均來自眉山某本土企業。

貨物沿中老鐵路,經昆明到達老撾萬象后,再通過陸路轉運至胡志明市,全程約2000公里,用時約8天。較之前鐵海聯運的15天,時間成本、運輸損耗進一步降低。

此前,該鐵路港已先后開行了3趟中歐國際貨運列車,及1趟西部陸海新通道班列。

“今年,我們力爭每月至少開行兩趟國際貨運列車,形成常態化。”話語間,周章鵬對未來充滿期待,但也反復強調,“現在還是起步階段,需要不斷的學習取經并尋求多方合作。”

今年1月7日,由眉山市現代服務業促進中心、市口岸與物流辦公室、四川天府新區眉山管委會新經濟局、眉山天投集團等組成的考察組,前往德陽國際鐵路物流港。兩天后,形成了一份初步考察報告。

其中,德陽國際鐵路物流港與成都國際鐵路港共建的“1+5”一體化運營體系,讓他們印象深刻。座談中,對方還重點提到,“無論任何地方發展陸港、鐵路港,基礎工作均是建場站、暢通道。”

《成都都市圈發展規劃》明確,要共建成德臨港經濟產業帶。那么,眉山鐵路港發展方向在哪里?要如何處理競合關系,互為補充?

主要優勢是交通。周章鵬說,青龍場位于成眉主城區之間銜接的軸線上,周邊擁有成昆鐵路、成樂高速、成雅高速,國道213等主要交通基礎設施,距離雙流國際機場30公里,交通基礎條件良好。

而自青龍場站設立以來,依托其鐵路優勢,周邊已形成一定規模的物流產業集聚。

這是眉山積極謀劃將青龍公鐵物流園改造升級,建設成為國際鐵路港的基礎,也是底氣所在。

周章鵬介紹,目前鐵路港正處于整體規劃階段,目標是“形成‘北有青白江、南有青龍港’格局”。

同步進行的,還有對眉山及周邊的物流數據摸底工作,以及多方的合作洽談。“我們已經與成德兩‘港’形成合作意向,以后可以‘組團出道’,整體形成對外開放大平臺。”

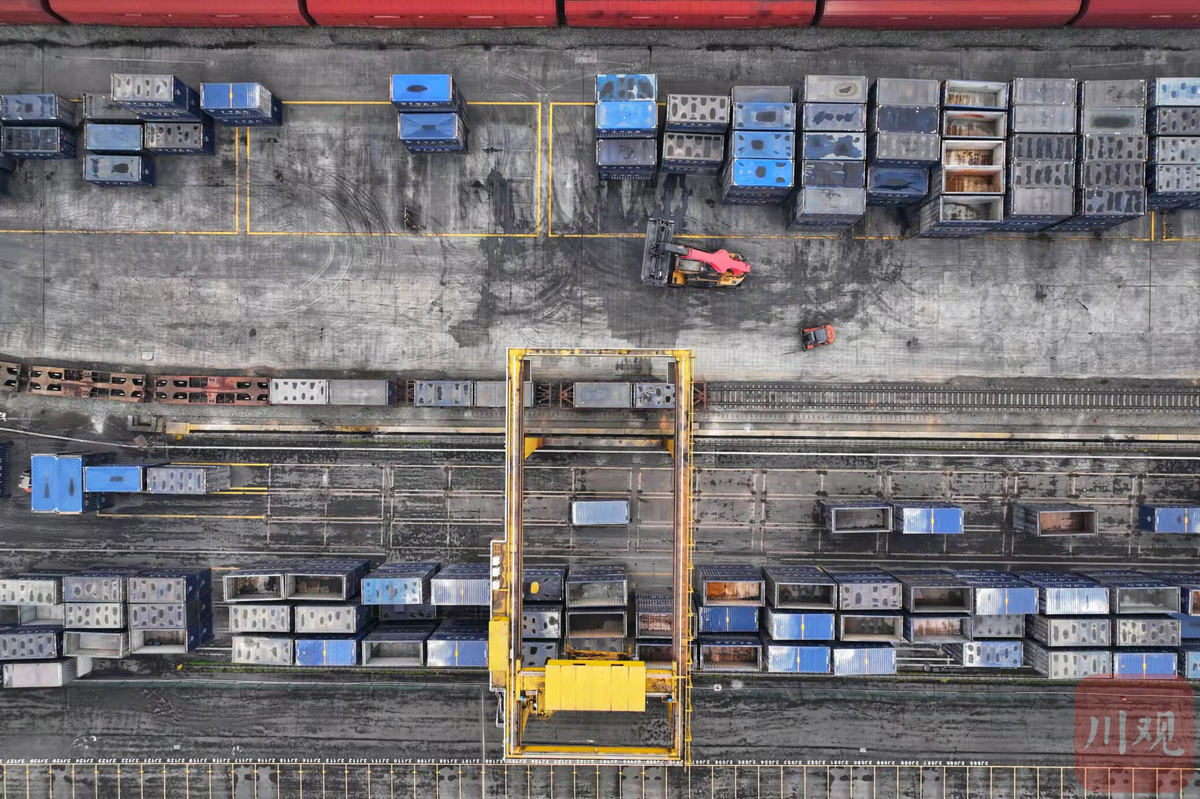

記者離開時,天色已暗,青龍場站更顯寧靜。旁邊,2000多個整齊碼放的集裝箱,和高大的龍門吊,仿佛在對話:未來可期。

策劃 王懷 董世梅 阮長安 李秋怡

統籌 董世梅 王國平

川觀新聞記者 肖瑩佩 樊邦平 寧寧

攝影 楊樹

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】

交通越來越便利