嘉陵江水靜靜流淌,八十載春秋更迭,卻沖不淡這片紅色熱土上的英雄記憶。南充這座英雄之城,每一個街巷都曾見證過烽火歲月的悲壯、浸染著先烈的熱血。

1937年10月,河北、察哈爾、綏遠和山西、河南北部地區相繼淪陷,國民黨政府決定以四川為抗日大后方,遷都重慶。南充位于成渝之間,歷為川北政治、經濟、文化、商貿中心,嘉陵江水運保障重慶的重要水上運輸線。為此,從1938年到1944年,日軍相繼對南充的順慶、高坪、嘉陵、閬中、南部、蓬安等地城鄉進行了16次轟炸。

日寇的炸彈澆不滅南充人民的抗戰熱血。英勇的南充人民,有的慷慨出川、血染疆場;有的以筆為槍、宣傳動員;有的捐款捐物、抱薪助火……

拂去歲月塵封,今天,我們用難忘的歷史資料,回顧南充人民以血肉之軀共筑鋼鐵長城,用生命譜寫英雄贊歌的歷史。

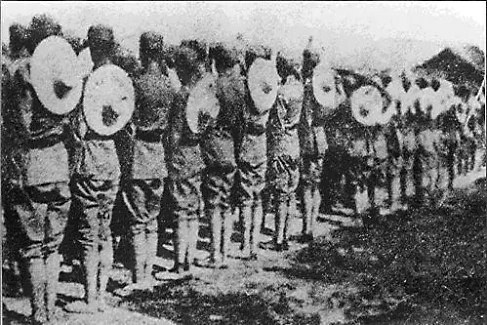

1937年10月1日,西充民眾在車門大操場隆重歡送全縣第一批856名義勇壯士開赴抗日前線。南充市委黨史研究室供圖

1937年10月1日,西充民眾在車門大操場隆重歡送全縣第一批856名義勇壯士開赴抗日前線。南充市委黨史研究室供圖

1942年,南充抗日壯士在奔赴前線時振臂高呼抗日口號。南充市委黨史研究室供圖

南門壩生態公園的抗戰廣場抗戰雕塑群。南充市融媒體中心記者梁洪源攝

抗日前線,南充人血戰疆場

1937年9月27日,一封特殊的家書從抗日前線輾轉送達南充。朱德在信中寫道,“統望調查告知,以好設法培養他們上革命前線,決不要誤此光陰。至于那些望升官發財之人決不宜來我處,如欲愛國犧牲一切能吃勞苦之人無妨多來”,希望親友子弟上前線抗日。

朱德的家書如同一把火炬,點燃了南充青年的報國熱情。各校學生和適齡青年響應號召,積極報名參加抗日義勇軍,以西充縣八百壯士出川為代表的南充青年相繼奔赴抗日前線,馳騁疆場。為此,南充專署在果山公園召開大會,歡送首批應征赴前線抗日的壯士。學校學生亦不甘后人,積極參加戰時軍事訓練,學習軍事技術,為投身沙場、報效祖國做準備……營山縣立中學校長鄧拓夫帶領教師孔淑婉、陳遠志等,沖破國民黨層層封鎖,毅然北上延安。“此去烽煙萬里,未必生還,然為國捐軀,死得其所!”這是臨行前鄧拓夫在日記中展露的決心和勇氣。

1944年秋,抗戰進入最艱苦的階段。為保衛大西南,國民政府號召組織10萬知識青年遠征軍赴印度、緬甸對日作戰。“一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍”的口號響徹神州大地。南充青年再次掀起參軍熱潮。晉德中學校長唐紹虞連夜起草宣言,號召學生投筆從戎:“國之將亡,何以家為?國之不存,何以學為?”幾天時間,營山即有200余名知識青年從軍入伍,縣政府舉行盛大的歡送會,為遠征軍壯行。閬中國立四中的30多名女學生組成“女青年抗日救護隊”,經重慶八路軍辦事處培訓后,毅然奔赴抗日前線。這些原本應該拿著書本的手,卻拿起了繃帶和擔架,在槍林彈雨中搶救傷員。

奔赴抗日前線的南充青年,勇于投身戰場,敢于流血犧牲,共同匯聚成了抗日烽火中的滾滾鐵流。

常德會戰中,南充籍將領柴意新堅守陣地,頑強抗戰,不幸壯烈殉國。時年45歲。正因為常德會戰拖住敵人,為中國軍隊取得長沙戰役的勝利奠定了基礎。柴意新殉國后,國民政府追晉其為陸軍中將。1985年,中華人民共和國民政部追認柴意新為革命烈士。2014年9月1日,民政部公布了第一批300名著名抗日英烈和英雄群體名錄,抗日英烈柴意新作為南充唯一代表名列其中。

鄧錫侯主動請纓出川抗戰,臨行前,鄧錫侯在歡送川軍出川抗戰萬人大會宣誓:“川軍出川抗戰,戰而勝,凱旋而歸;戰如不勝,決心裹尸以還!”隨即,率第22集團軍步行奔赴抗戰前線,先后參加了徐州會戰、太原會戰,戰功卓著。特別是滕縣保衛戰,川軍死守三天三夜不退,傷亡萬余人,為臺兒莊大捷贏得了時間。

共產黨員陳修文先后參加了黎城神頭嶺設伏戰,此戰殲敵兩個汽車中隊,毀敵汽車60余輛;參加了響堂鋪伏擊戰,全殲日軍師團汽車大隊;參加了全殲日軍苦米地旅團1500人的戰斗,參加了收復南宮縣、遼縣和屯留、襄垣、武鄉、陽城、沁水等城鎮的戰斗。1942年,陳修文在掩護傷員轉移時,不幸遇難,年僅34歲。

在那場“捐軀赴國難,視死忽如歸”的偉大斗爭,還有許許多多的南充兒郎轉戰疆場、抗擊日寇,他們中包括八路軍總司令朱德,八路軍野戰政治部主任羅瑞卿,川北工委書記于江震,國民黨高級將領王纘緒、彭俊成、楊占五、馬文玉、杜光華等,這些共赴國難的英雄,是南充人民的驕傲。資料顯示,抗戰期間,南充共有26萬壯士出川參戰,7.8萬余人血染疆場。這個數字意味著每10個出征的戰士中,就有3人再也沒能回來……他們用血肉之軀,筑起了中華民族不屈的長城。

輿論戰線,南充人以筆為槍

1937年7月7日,盧溝橋事變爆發,中旬,消息傳到南充,各界群眾數千人在果山公園隆重集會,憤怒聲討日軍侵華罪行,閬中、西充、營山等地相繼舉行抗日救亡大會。

張瀾、梁漱溟等有識之士將山東鄉村建設研究院遷至南充,成立了省立南充民眾教育館,很快成為川北抗日救亡運動的中心。每天清晨,進步青年們守候在收音機前,將收聽來的戰況寫成簡報,張貼在各大街巷。《南充民眾日報》應運而生,一篇篇抨擊時弊的社論、短評,如同匕首投槍,直刺敵人心臟。報紙大量轉載《新華日報》《群眾》《大聲周刊》《國難三日刊》等進步報刊的文章,報道南充和川北各縣支援前線等地方新聞及其他重要消息,引起強烈反響。

1938年5月,“南充學生抗日救亡研究會”宣告成立,會員迅速發展到500多人,他們創辦《抗日救亡》油印小報,省立中學辦起《救亡周刊》,各學校以校刊、級刊的形式報道抗戰消息,他們還組織讀書會,開辦平民夜校,建立宣傳隊,對民眾進行生動、形象、直觀的宣傳,有力地帶動了川北各縣抗日救亡活動的開展,促進了川北地區抗日救亡運動的高漲。

1938年7月,張瀾聘請共產黨員張秀熟以“抗戰與民主”為題,在南充專署中小學教師講習會進行演講,宣傳共產黨的抗日主張和國共合作、共同抗日的重大意義,闡述抗日民族統一戰線理論,分析了中國必勝、日本必敗的條件和依據,產生強烈影響。

最令人難忘的是那些深入群眾的巡回演出。1938年底,“南華藝社抗日救亡宣傳團”利用寒假赴川北各縣巡演,所到之處,演新劇、教唱抗日歌曲、寫標語、講演、貼畫刊,節目豐富多彩。演出時,經常有群眾自發登上舞臺,將辛苦積攢的錢幣、物品捐給抗日事業。同時期,南充各地還相繼成立了晨鐘劇團、閬中民眾劇社、閬中婦女會、北辰歌詠隊、南部縣抗日宣傳劇社、儀隴縣精誠團等抗日救亡組織,數量之多、范圍之廣、熱情之高,前所罕見。

1940年初,在周恩來的安排下,孩子劇團從重慶出發,沿著嘉陵江北上進行抗日宣傳,在南充受到民眾的熱烈歡迎,演出現場觀眾無不掩面哭泣。

隨著抗日救亡宣傳的廣泛深入開展,喚起了南充人民的覺醒,激發了南充人民的愛國熱情,南充人民群情激奮,抗日呼聲響徹城鄉各個角落

捐資捐物,南充人傾囊支援

“你一角,我一角,涓涓細流匯成河。切莫嫌,銅板少,你有多少捐多少。只要四萬萬同胞心一條,抗戰勝利就有把握了……”

這首《抗日救亡募捐歌》,至今仍留在不少南充老人們的記憶中。前方將士浴血沙場,缺衣少糧,作戰艱苦,牽動著后方愛國軍民的心,每逢趕集日,學生們就走上街頭,深入鄉鎮,用義演義唱的方式為抗戰募捐,老百姓們雖然不富裕,但慷慨解囊。廣大婦女們白天忙完農活,晚上就在油燈下為前線將士制作寒衣、布鞋。一針一線都縫進了她們的牽掛和祝福。營山縣一位婦女在捐贈的棉背心里塞進一張字條:“奮勇殺敵,保家衛國”。

工商界人士也毫不遜色。南充一些綢廠紛紛捐獻綢緞。他們說:“在抗擊敵人方面,這點綢緞算什么?全部送給前線將士!”

據不完全統計,抗戰期間,僅南充縣就捐獻國幣3500元,修飛機場支出及捐法幣540余萬元,大洋43052元,不明幣種72萬余元,捐棉背心317件,絲棉背心1100件;閬中縣募捐“兒童號”飛機一架;營山縣捐飛機款9萬多元,棉背心1120件,勞軍布鞋6600雙,黃谷35萬市石……

“國家興亡,匹夫有責”,在全民族抗戰中,南充人民從宣傳動員、奔赴前線、后勤保障方方面面不遺余力地為前線提供支持,為全國抗戰的勝利做出了重大貢獻。

烽火歲月遠去,抗日精神長存。回首這段抗戰史,歷史不會忘記,人民不會忘記。在南充這片紅色熱土上,英雄的贊歌永遠傳唱,英雄的豐碑永世長存!

來源:南充融媒

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】