川觀新聞記者 肖瑩佩/文 成都觀察 楊柳/圖、視頻

特別行動

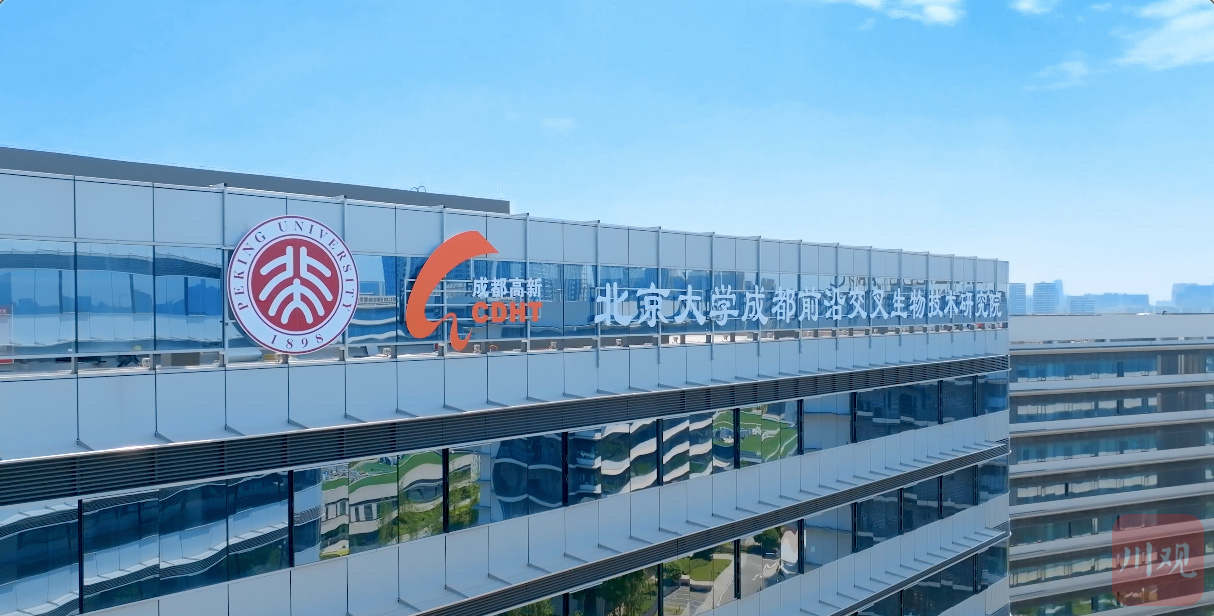

2023年4月,北京大學成都前沿交叉生物技術研究院在蓉揭牌,落地成都前沿醫學中心。該院由北京大學與成都高新區共同建設,是北大在全國唯一的前沿交叉生物技術研究院,目前已組建起一支50余人的高水平科研團隊,今年還計劃聚焦新藥研發、疾病篩查、疾病治療、衰老四個領域,分別成立專班進行技術攻關,進一步為四川生物醫藥產業發展賦能。

一線探訪

近日,記者見到北京大學成都前沿交叉生物技術研究院(以下簡稱:北京大學成都研究院)院長助理傅曉燕時,她手里拿著一份資料,提及“創新成果應用”和“人才”的部分被著重標注。

北京大學2006年率先成立前沿交叉學科研究院,在該領域積累了一批引領性的創新成果。作為戰略性新興產業,生物醫藥產業也是成都高新區的主導產業之一,2023年產業規模突破1400億元,集聚相關企業超3000家。雙方共建研究院,旨在通過優勢互補,實現北大科技創新與成都產業發展“互促共進”。

經過近一年運行,該院已聚集50余名高能級人才,首批設立的七個前沿技術研究中心穩步推進中。

北京大學成都前沿交叉生物技術研究院。

看進展

已組建起一支50余人的科研團隊

北京大學成都研究院位于成都前沿醫學中心二期A2棟,大樓共10層(不含地下室),目前正在進行裝修收尾工作,預計4月投用。“規劃有15—20個實驗室,還有學術報告廳、公共服務平臺等。”記者在現場看到,每層樓空間劃分明晰,許多儀器都已到位,一批核心的大型設備也在運輸途中。

“這個效率非常高。”據悉,北京大學成都研究院第一次理事會上,雙方就將運行的機制體制全部敲定,力求高效務實。細節方面也是如此,如大樓每層都有裝修微信群,集合了對應PI(學術帶頭人)、科研人員和施工隊,根據各實驗室需求進行設計布置,確保“建成即可用”。

快速的推進源于對“渴求創新”的共識。“北京大學前沿交叉學科研究院成立的初衷就是要解決重大科學問題,而成都高新區有多年積累的創新底本、較為豐富的創新要素,更重要的是有這個意愿。”傅曉燕說,企業是創新要素中非常重要的一環,前期溝通中了解到,這里許多企業都已意識到引領性創新的重要,這意味著有了合適的并肩者。“產業協同才能把創新鏈完整搭起來。”

創新的主體是人,而在北京大學成都研究院的臨時辦公場地,記者似乎并沒見到太多人。“科研人員大部分都在北大,一邊做實驗一邊培訓。”傅曉燕進一步解答記者的疑惑,“這一年大樓雖在裝修,但各項工作一直在穩步推進。”當下該院已組建起50余人的科研團隊,碩博比例超過95%。

來自湖南的賀博是其中一位。2023年6月從北大博士后出站不久,他便全職加入北京大學成都研究院,從事基因檢測與編輯的研究工作。過去大半年,賀博每個月都會來蓉,參與人員招聘等活動。其所在的團隊有5人,分別來自上海、湖北和四川等地高校,其間團隊共同協作,在技術優化、臨床小試方面均有進展。“我們對接下來在成都的工作生活很期待。”

據介紹,未來北京大學成都研究院將采用“校內雙聘”的機制,通過建博士后科研工作站等方式,吸引高層次人才落地成都。未來五年,力爭聚集120余名高能級創新人才,以及600余名全口徑人才,促進原創性、顛覆性的科技創新成果在四川不斷涌現。

北京大學成都前沿交叉生物技術研究院。

看發力

將成立專班,聚焦四個領域攻關

當前,引導支持各類創新主體建設高能級創新平臺,加大基礎研究投入,加快成果轉移轉化,成為各地重點發力方向。如何讓平臺作用得到充分發揮?運行模式尤為重要。

北京大學成都研究院采取新型研發事業單位運作模式,實行理事會領導下的院長負責制,首任理事長、首任院長分別由中國科學院院士湯超、北京大學教授來魯華擔任。記者注意到,治理框架里還設置有專家委員會和產業委員會,主要在項目遴選等方面給予建議和支持,充分體現產業牽引作用。

傅曉燕介紹,北京大學成都研究院首批設立了七個前沿技術研究中心,從命名方式來看分為兩類,其中技術創新中心致力于對當前最前沿的技術進行創新,研究中心則專注于未來前沿技術發展的方向,并不斷涌現更多前沿的新賽道。

圍繞PI的研究方面,該院建立了“一個PI三個幫”(一個首席研究員配備一位臨床醫生、一位投資人和一位企業家)機制,創新推動科技成果的正向轉化。據悉,該院的首批PI包括8位學術大咖,來自北大-清華生命聯合中心、北京大學定量生物學中心等。

創新模式還在不斷優化。今年,北京大學成都研究院計劃聚焦新藥研發、疾病篩查、疾病治療、衰老四個領域,分別成立專班進行攻關,各中心和實驗室將根據需求靈活調配。此外,還將攜手成都生物醫藥的頭部企業,建立集技術驗證和中試于一體的服務平臺,并對外開放。

作為北京大學成都研究院的共建方,成都高新區也在載體保障、基金打造等方面,為其創新定制了一系列成果轉化機制。該區相關負責人介紹,北京大學成都研究院對成都創新能級提升、產業建圈強鏈具有重要支撐作用。短期看,能提振當地醫藥健康產業的活力和發展預期,長遠看,產業的協同效應將持續增強,形成以創新驅動產業的新模式。

高新春訊

●近日,《成都高新區政策“免申即享”工作機制(試行)》印發,以“應免盡免”“一站統享”“立辦立享”為原則,進一步推動“免申即享”惠企政策落實,持續優化營商環境。同期印發的還有《免申即享工作清單(2024年)》,其中初步篩選出成都高新區各項“免申即享”惠企政策、條款共計64條,預計將惠及企業3000家,發放資金超2億元。

●3月10日,天府實驗室的4個方向實驗室之一——天府絳溪實驗室量子互聯網前沿研究中心和電子科技大學信息與量子實驗室聯合攻關,實現了光纖通信波段光子的時-頻模式復用存儲,突破了固態量子存儲器容量的世界紀錄。基于在高速率、大容量信息處理方面的優勢,該研究成果將在未來量子互聯網的研發中扮演重要角色,有望賦能量子技術未來產業的推進。

●近日,經濟和信息化廳公布四川省第五批創新型中小企業名單,入選的1079家企業中,成都高新區企業有503家,占比近半。截至2023年底,該區共培育創新型中小企業1610戶。

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】

合力發展

全國唯一

產業賦能