川觀新聞記者 底伊樂

近日,在四川省科學技術獎勵大會上,由眉山中車制動科技股份有限公司與中車眉山車輛有限公司主持完成的《國際鐵路聯盟鐵路貨車制動系統關鍵技術研發及應用》項目,榮獲2024年度省科技進步三等獎。

隨著我國出口國際鐵路聯盟貨車規模迅速增長,國內主機企業對符合國際鐵路聯盟(UIC)標準的空氣制動系統需求迫切。針對國內無符合UIC標準的空氣制動系統產品,企業組成項目團隊,運用既有專利技術,歷時十余年,展開從產品、認證到產業化的科技攻關。

2018年,這顆肩負使命的“種子”破土而出、開花結果——符合UIC標準的具有完全自主知識產權的MUB制動系統實現批量生產,一舉突破國際技術壁壘,并建立完備的制造平臺及試驗驗證平臺,統一規范了國內出口貨車技術標準體系。

這個被看作是中國鐵路貨車“制動大腦”的系統,如今正在“駛”向全球。

“如果沒有自己的‘制動大腦’,中國鐵路貨車出口就永遠要受制于人”

列車要剎停、減速,離不開制動系統。

2008年,當中國鐵路貨車出口剛起步時,一個嚴峻的現實擺在面前:國際上認可兩種制動系統——AAR標準和UIC標準,這兩大標準各占據國際市場的半壁江山。國內使用的是與AAR標準一脈相承的TB標準,但也存在細微差別。“因此,TB標準通常不被采用AAR標準的國家認可,而UIC標準制動系統在國內還屬于空白。”眉山中車制動科技股份有限公司制動技術中心海外技術主管肖晨解釋道。

“沒有誰好誰壞。”肖晨說,兩套標準在控制方式、技術參數、系統配置等方面存在根本性差異,無法混編運行,成為制約中國裝備走出去的最大瓶頸之一,“無論失去對哪種標準的自主權,都將意味著我們會丟掉一半的國際市場份額,進而削弱國際影響力。”

彼時,符合UIC標準的“制動大腦”完全被歐美巨頭壟斷,德國Knorr和美國Wabtec兩家公司壟斷,占據全球90%以上份額。

進口制動系統也試過。“但進口制動系統不僅價格高、供貨周期長,售后服務也跟不上,嚴重制約整車的交付和運營。”肖晨說。隨著近年來共建“一帶一路”深入推進,中國鐵路貨車出口規模持續擴大,“如果沒有自己的‘制動大腦’,中國鐵路貨車出口就永遠要受制于人。”

于是,一群懷揣夢想的中車技術人員在2008年悄然啟動了對“制動大腦”的研究。2010年,團隊正式立項開展UIC技術標準研究。2018年,項目獲得四川省省級工業發展專項資金支持,進入批量生產階段。

關關難過關關過,創國際市場不只是技術難題

整整十年,肖晨所在的團隊經歷了三代技術人員接力,啃下了三塊“硬骨頭”。

第一塊是產品本身的技術壁壘。

“最大的難點在于制動率不衰竭性要求。”肖晨解釋,“歐洲多山地,列車需頻繁進行循環制動,充氣緩解過程中仍需保持一定制動力,這與國內TB標準制動系統的設計理念完全不同。”

為此,團隊通過建立多個理論模型,突破了分配閥躍升限壓、天平杠桿式隨重調整、副風缸充氣控制等三項關鍵技術,最終研發出符合UIC標準的具有完全自主知識產權的MUB制動系統。

“MUD型分配閥就像是人的‘大腦’,傳感閥是‘感知系統’,制動缸則是‘執行機構’。”肖晨打比方道,“從原理到結構,每一個環節都要重新設計,最大限度讓貨車車輛達到同步制動、制動力大小一致且不衰竭。”

第二塊是認證壁壘。

團隊搭建了全亞洲唯一的UIC標準試驗驗證技術平臺,研發了十余種試驗裝置,最終通過CNAS國家實驗室認可和歐盟鐵路強制技術規范認證,拿到產品TSI認證證書(歐盟互聯互通通行證)。

“認證階段是最難熬的。”肖晨回憶道,“圖紙及技術資料來回改七八遍都是家常便飯,后來甚至精確到標點符號。”

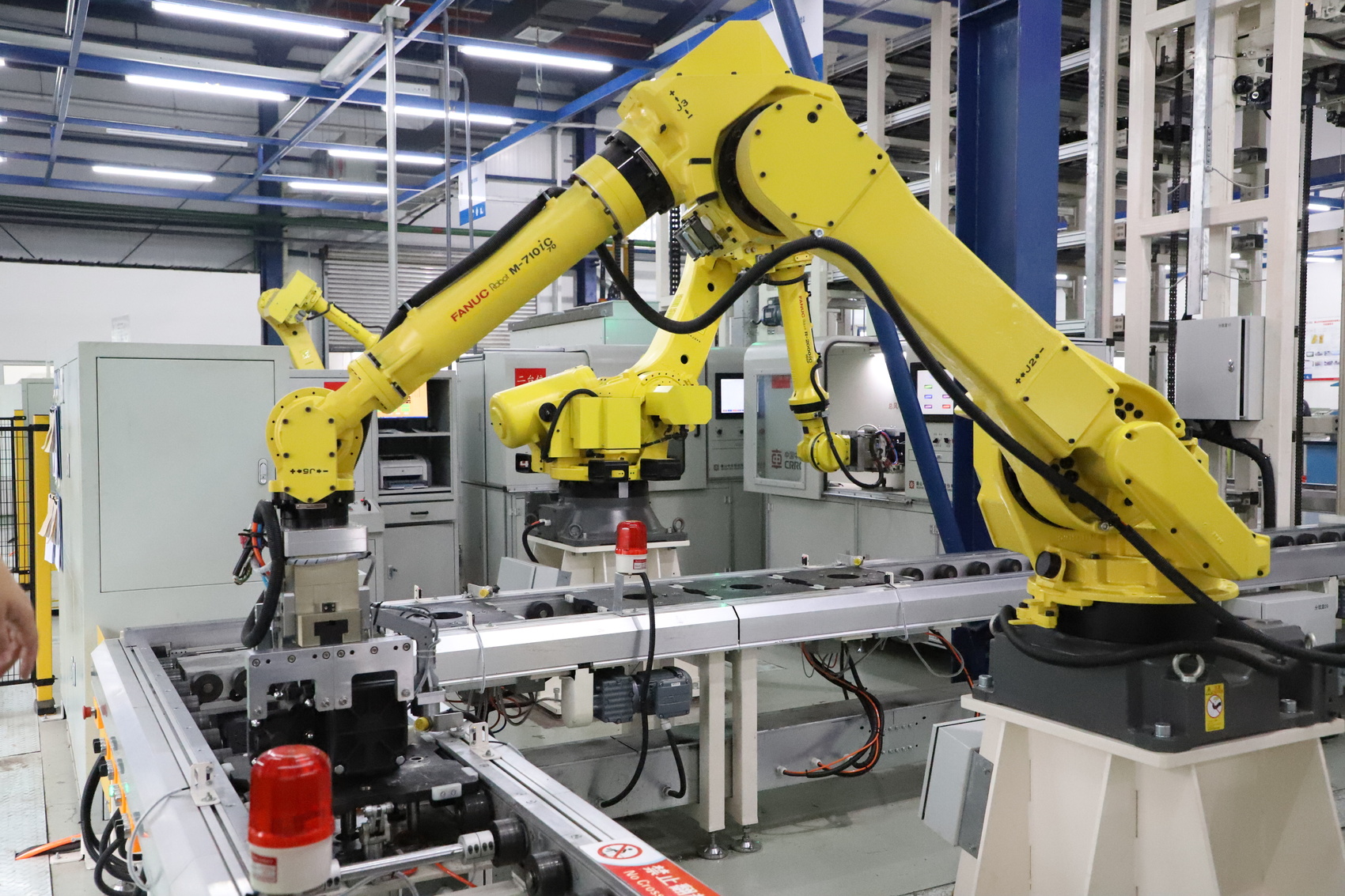

制動缸缸體智能生產線。

第三塊是實現批量制造。

為滿足快速增長的國際市場需求,團隊自主研發智能生產線。創新性地采用整體旋壓成型技術,使制動缸缸體內壁光滑如鏡,達到微米級精度,同時引入平面度人工智能視覺檢測系統,像“火眼金睛”般精準識別零件表面平整度。

這一過程中,團隊不僅破解了制動缸和制動閥兩大關鍵部件的量產難題,還取得了44件專利,其中國內發明專利12件,海外發明專利32件。“目前,這條智能生產線的年產能可達5萬套,徹底打通了產業化‘最后一公里’。”肖晨說。

制動閥智能生產線。

裝車10余國、轉讓15企,三代人接力走向世界

如今,這套系統已不再是圖紙上的藍圖。

“今年,我們新簽了土耳其、韓國、幾內亞、委內瑞拉和阿根廷五國訂單,搭載MUB制動系統的鐵路貨車全面進入這些國際市場。”肖晨介紹。截至目前,這套完全自主化的制動系統產品已迭代到第三代,并在全球10多個國家成功裝車超4000輛,其穩定可靠的性能贏得了國際市場的廣泛認可。同時,由于制動缸的防水防塵性能突出,其在國內裝車也近34萬輛。

制動缸缸體智能生產線。

“不只賣產品,我們還要輸出技術。”肖晨表示,項目先后與15家鐵路裝備造修企業簽訂技術轉讓合同,推動整個行業制動技術轉型升級。

技術突破的背后,離不開一支跨越三代人的研發團隊。從60后入行的老一輩專家,到95后出生的年輕團隊成員,三代人接力攻堅,共同守護著國產制動技術的成長。

肖晨說,“下一步,我們將與高校、科研院所合作研發新材料,朝著輕量化、長壽命、綠色環保方向突破。”

(受訪者供圖)

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】