川觀新聞記者 肖姍姍 攝影 向宇 剪輯 朱文博

9月2日,抗戰勝利80周年紀念活動新聞中心在北京舉辦第三場記者見面會。會后,川觀新聞記者獨家專訪了英國友人大衛·柯魯克與伊莎白·柯魯克之子柯馬凱。明天,柯馬凱將受邀觀禮九三閱兵。

柯馬凱與記者合影

初見柯馬凱,他身著一件中式對襟純棉衣衫。他直言自己偏愛純棉衣物,而這份對天然材質的偏好,恰與家族在四川的歲月悄然相連——那里藏著祖輩的理想、父母的奮斗足跡,更是他心中難以割舍的“根”。

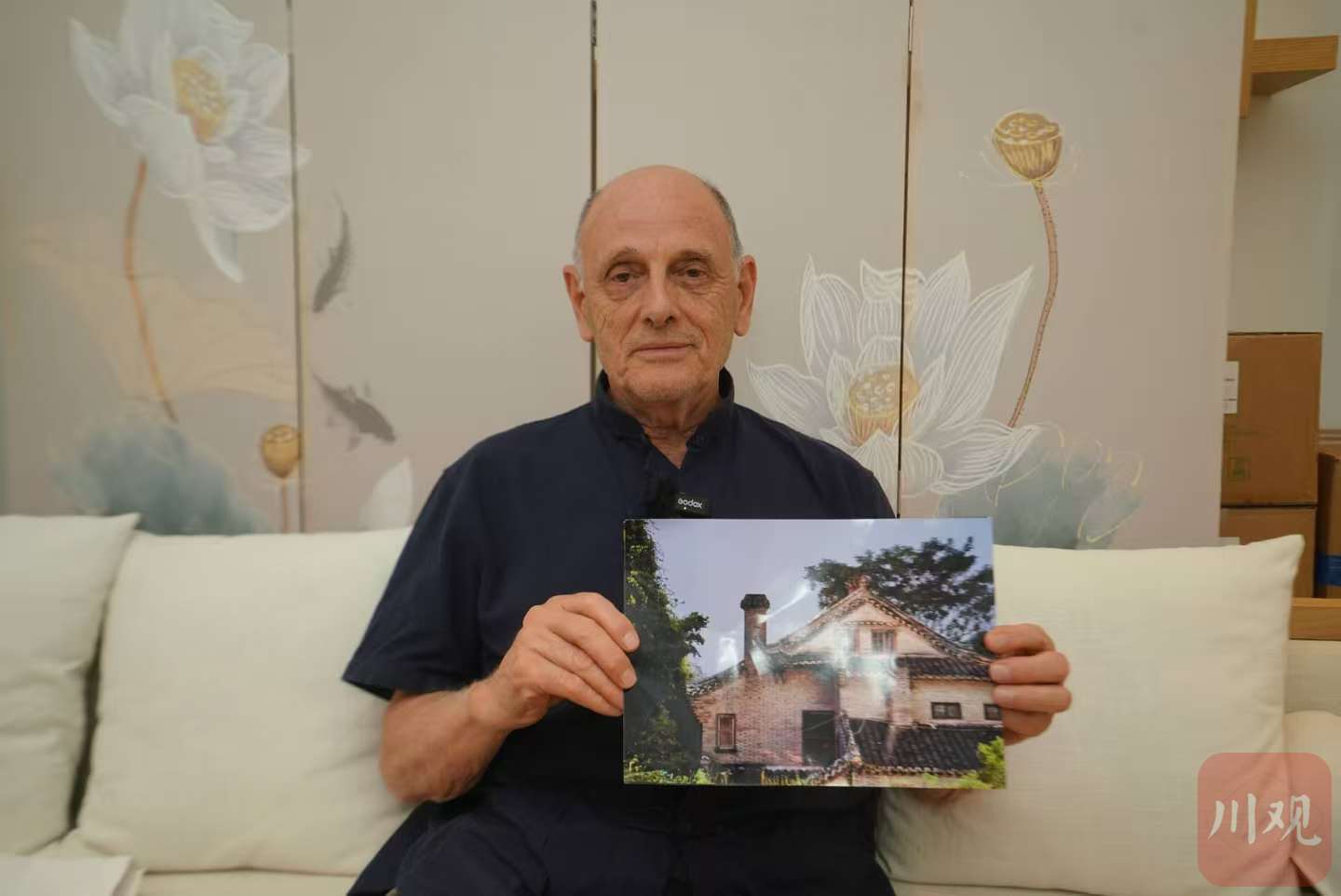

一張舊照:華西壩的磚瓦,系著家族的“根”

見面會尾聲,當四川日報記者遞上兩張伊莎白一家曾在華西壩居住的舊居照片時,柯馬凱的眼神瞬間亮了。“這是華西壩!我媽媽他們曾經住過的房子。”

柯馬凱手拿華西壩老照片

照片里的磚結構房屋,和柯馬凱記憶中祖輩生活的場景一模一樣。他陷入回憶……姥姥饒振芳與姥爺饒和美,1912年前后相繼遠赴四川。姥爺饒和美受聘于剛成立的華西協合大學,擔任教育系主任;姥姥饒振芳則專注幼教事業,一心想為當地孩子搭建成長的搖籃。最初,兩人在四圣祠街教堂附近定居,那棟磚結構房屋的木質地板、門窗,至今仍在柯馬凱的記憶里留著溫度。“之前回到成都,去四圣祠街,還看到類似的老房子被好好保護著,木頭摸起來還是扎實的,不像換成鋁合金那樣沒了煙火氣。”

最讓柯馬凱難忘的,還有姥姥、姥爺一口地道的四川話。初到四川時,為了能順暢溝通,兩人專門學起了四川話,“1955年他們來北京看我,我才三四歲,只會說北京話,總覺得他們說話‘怪’——把‘鞋子’叫‘孩子’,語調也和我不一樣,還偷偷笑過。”直到后來姥姥因病住進協和醫院,和同病房的成都阿姨用四川話聊得熱火朝天,柯馬凱才恍然大悟:“原來那是四川話,是我不懂方言的差異。”如今回想,他總感慨:“兩個加拿大人能把四川話說得流利自然,得下多少工夫?這大概就是他們把四川當‘家’的證明。”

這份“家”的記憶,早已刻進家族的基因里。多年前陪母親和二姨尋根彭州白鹿頂的經歷,柯馬凱至今歷歷在目。那里藏著母親伊莎白的童年:有被喚作“毛蛋場”的網球場,有夏天解暑的小泳池,還有一家人住過的小房子。“我的媽媽沒能爬上去,二姨那年80歲,身體不算硬朗,當時還下著小雨,山路滿是泥濘,我們都勸她別爬了,可她偏要去。”柯馬凱的聲音慢了下來,“爬到山頂,什么建筑都沒了,她卻撥開半人高的雜草,指著一塊平整的地基說‘這就是咱們家’,還能準確說出哪是廚房、哪是臥室。”

后來,近百歲的伊莎白也想再回白鹿頂。因年事已高,她不便坐飛機,直到高鐵開通,7個半小時就能從北京到成都,才終于成行。這位2019年9月獲頒中華人民共和國“友誼勛章”的老人,一生都牽掛著四川的土地。

一段往事:紡車與課堂,藏著不變的初心

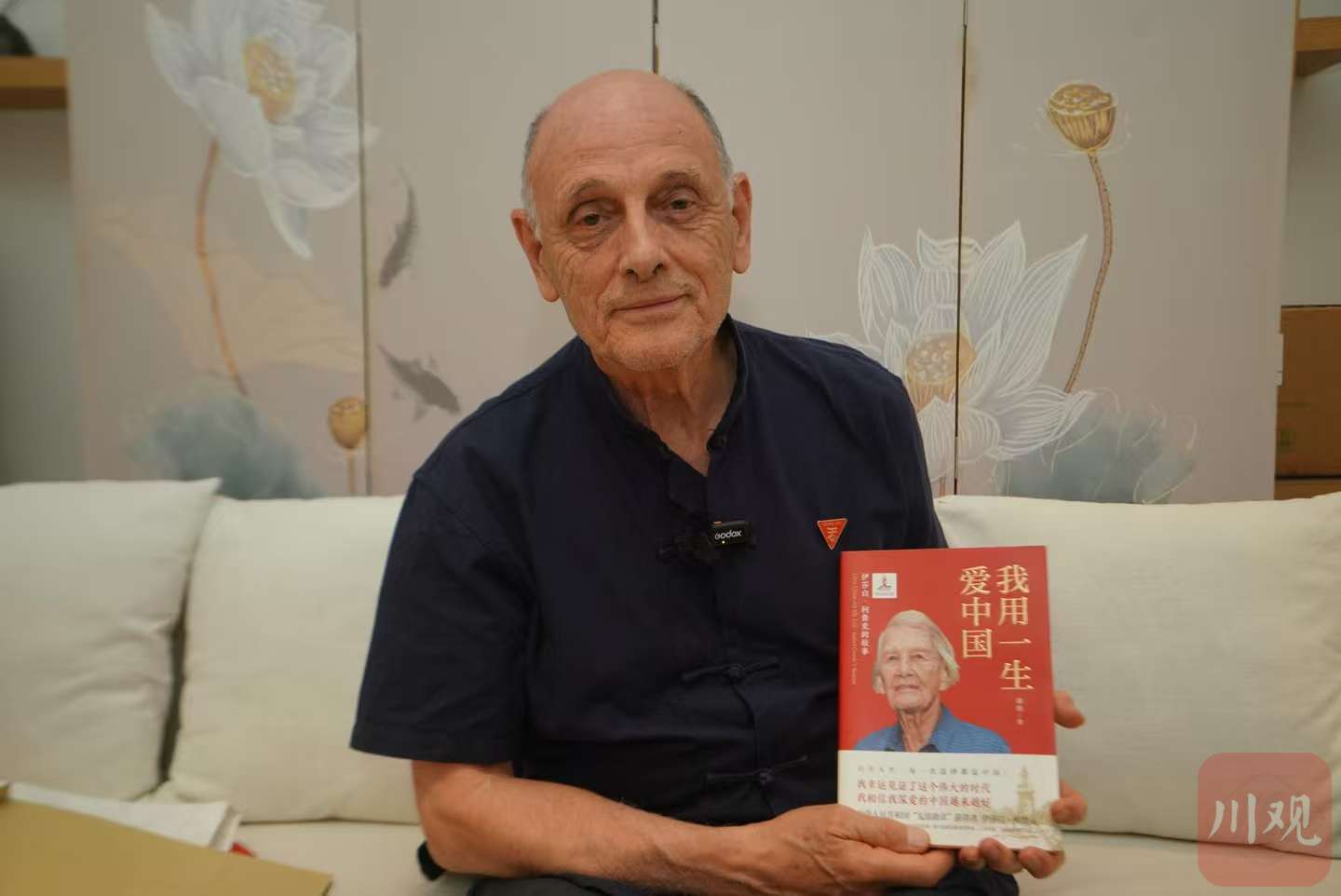

聊起父母在四川的歲月,柯馬凱總會翻開譚楷所著的《我用一生愛中國》。這本書傾注了譚楷的大量心血,他跑遍伊莎白曾生活工作過的地方,搜集到許多連柯馬凱一家都未曾聽聞的故事,也讓伊莎白在四川的經歷更鮮活地呈現在世人面前。指尖劃過書頁上伊莎白的照片,柯馬凱緩緩講述起母親當年的堅守。

柯馬凱手拿《我用一生愛中國》

1938年,伊莎白來到阿壩扎古瑙縣巴士瑙村做人類學研究。在村里,她看到當地婦女把牦牛毛纏在指尖,走路、趕集市時都在捻線,可一整天下來,捻出的線還不夠織半條圍巾。后來到成都,普及的紡車讓她眼前一亮——圓輪一轉,線軸跟著轉,一圈就能紡出兩米多的線,效率比手捻提高了幾十倍。她立刻扛著一臺紡車回村,手把手教婦女們操作。

多年后,一位八九十歲的藏族老人專程到北京看望柯馬凱一家。這位老人,正是伊莎白當年在巴士瑙村認識的9歲小姑娘。在車上,老人突然哼起一首兒歌,旋律輕柔,歌詞滿是對生活的熱愛——那是當年伊莎白教她的,一首在英美加流傳很廣的歌。“聽到旋律的瞬間,我好像看到母親當年在村里和孩子們圍坐在一起的模樣,心里又暖又酸。”柯馬凱說,母親一生低調,很少提及自己做過的事,可這些藏在歲月里的細節,早已成了她與四川百姓最深的聯結。

到了1940年,伊莎白又輾轉到了璧山興隆場。彼時抗戰后方物資匱乏,連鹽都要省著用,她牽頭辦起了生產合作社,守著“自愿入社、民主管理”的規矩:想加入的村民隨時來,想離開的也絕不挽留,合作社的大小事都由社員一起商量,沒有誰指揮誰。“大家用紡好的牦牛毛線織軍毯,既能掙口飯吃,又能為前線出份力,每個人都是合作社的主人。”如今身為中國工業合作協會國際委員會主席的柯馬凱,對母親當年的做法格外認同,“工合的核心就是‘合作共贏’,現在中國有200多萬個農民專業合作社,占全球總量的一半,很多理念和當年一脈相承,母親要是知道,肯定會特別欣慰。”

姥姥饒振芳的教育初心,也在四川扎下了深根。1915年,饒振芳創辦了一所幼兒園,為了讓孩子“在玩中學”,她特意請木匠到家里,把木頭鋸成一塊塊積木。“姥姥總說,三歲孩子的道理不是講出來的,是擺積木時悟出來的——摞太高會倒,壓太偏會斜,比硬灌知識管用多了。”柯馬凱記得,母親曾跟他講過,小時候家里總有木匠鋸木頭的聲音,那些積木不僅陪伴了她的童年,更讓她早早懂得了“實踐出真知”的道理。

后來,饒振芳又創辦了弟維小學(現成都市弟維小學)。“弟維”是美國教育家杜威的英音音譯,學校的教育思想也源自杜威——把學校當作“小社會”,連課堂紀律都讓學生自己定。“有人說‘上課聊天聽不清老師講課’,有人說‘有問題想馬上問’,最后大家商量出‘舉手發言’的規矩,還約定相互監督。”柯馬凱笑著說,自己小時候上課愛做小動作,“要是當年在弟維小學,估計同學會立刻提醒我‘咱不是說好要守規矩嘛’。”

20多年前,柯馬凱曾專程到成都尋找弟維小學,問了許多人都沒線索,直到一位華西協合大學的老教師幫他翻出一份民國時期的豎排繁體字報紙。當校長指著報紙上“饒和美夫人(即饒振芳)創辦學校”的字樣時,柯馬凱懸著的心終于落了地。“之前總怕那只是家族傳說,看到泛黃的字跡,才敢確認姥姥的教育初心真的留了下來。”后來再去學校,門口掛著“歡迎創辦者后人”的橫幅,看著孩子們在校園里跑跳,他的眼眶突然紅了:“好像看到姥姥當年帶著木匠做積木、和學生商量紀律的樣子,原來那份初心,從來都沒走。”

一次觀禮:從烽火到繁華,牽掛從未斷

談及即將到來的九三閱兵觀禮,柯馬凱的目光里滿是感慨。他總會想起母親伊莎白的一生:1915年出生時恰逢軍閥混戰,此后歷經抗戰、內戰,直到1949年新中國成立,才終于迎來真正的和平。“母親常說,她這一生最大的幸運,就是看到和平取代了戰亂。‘老百姓能安安穩穩過日子’,這是她念叨了一輩子的心愿。”

在柯馬凱眼里,中國70多年的發展,就像四川的竹子,一節一節往上拔,扎實又堅定,四川的每一步變遷,都是中國發展的生動注腳。“上次去成都,看到農村修了平整的水泥路,山腳下的民宿滿是煙火氣,老百姓臉上的笑藏都藏不住,我就想,母親要是能看到這光景,該多高興啊。”

如今74歲的柯馬凱,仍在北京投身職業教育。他常帶學生去密云的農村種蘿卜、學種菜,就像姥爺饒和美當年帶學生在菜園里勞作,也像母親伊莎白當年在四川教村民紡線。“我小時候在20世紀50年代也用過紡車,紡的是灰色的再生棉線,沒紡過牦牛毛,可我懂‘手腦并用’的道理。動手的時候,腦子才會跟著轉,這份傳承,不能丟。”

專訪尾聲,柯馬凱再次拿起《我用一生愛中國》。他輕輕摸著書封,聲音里滿是深情:“‘我用一生愛中國’。”

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】