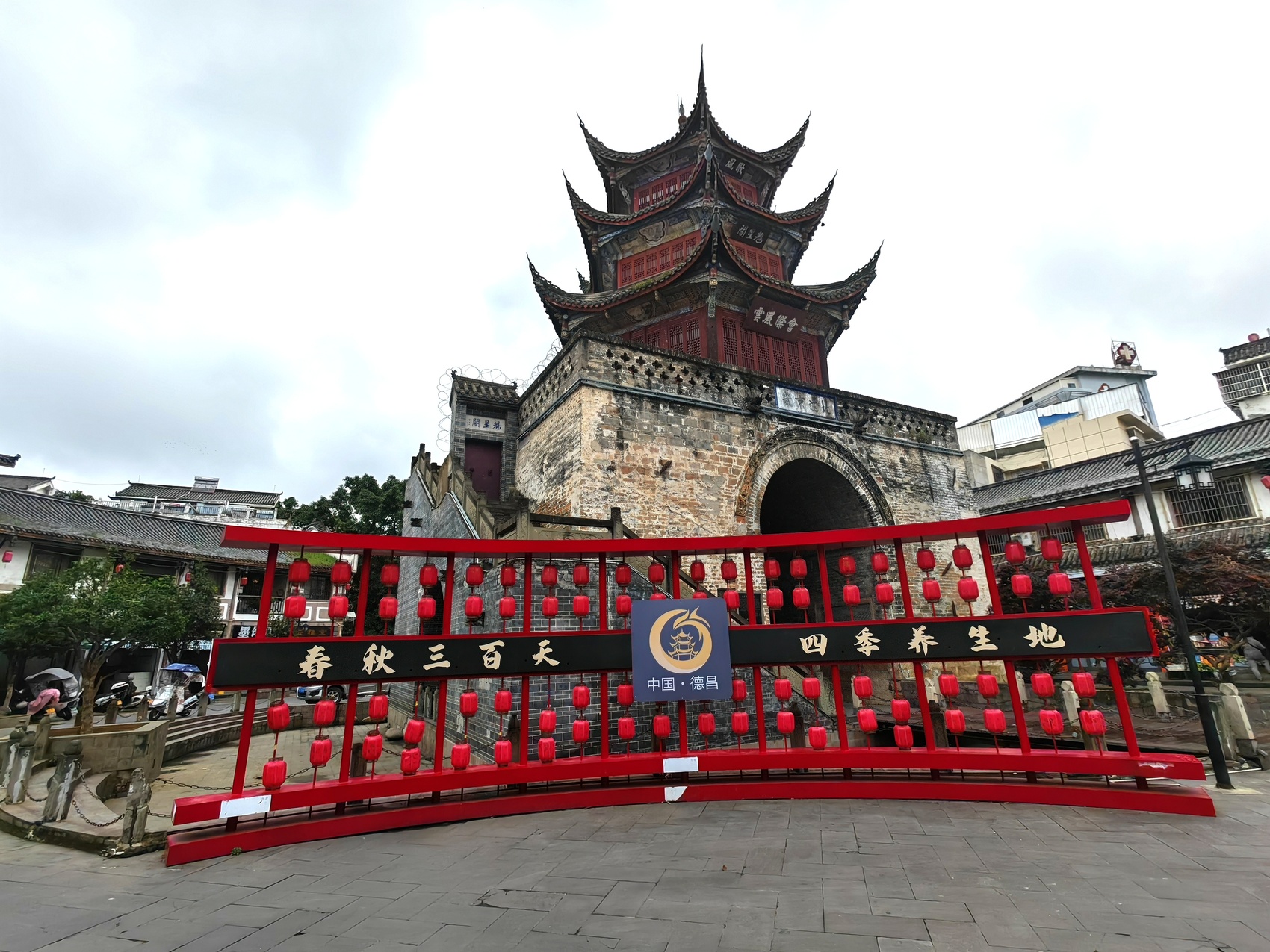

德昌縣城中心地標“魁星閣”

川觀新聞記者 李天銳 何勤華 文/圖

“北達京畿,南通蒙昭。”8月23日,川觀新聞記者來到涼山州德昌縣,在縣城中心地標“魁星閣”(即鐘鼓樓)南北門額上見到這蒼勁的八個大字。這座始建于清朝道光十八年的古建筑,曾作為南絲綢之路的重要節點,咽喉要道的地標,見證了眾多商旅往來。

站在鐘鼓樓下仰望,這座歷經滄桑的建筑,木結構嚴謹有序,飛檐翹角顯示出清代建筑風格的特色。在德昌縣文物管理所工作人員蔣昱杉的引導下,記者沿木梯登樓眺望,德昌城風景盡收眼底。

蔣昱杉介紹,鐘鼓樓始建于清朝道光年間,被專家譽為清代鐘鼓樓建筑的精品。其歷經多次毀壞與重建,現今建筑為1910年—1912年間重建,高24米,2004年即獲評省級文物保護單位。天氣好時登臨,東可見螺髻山積雪,西可望牦牛山云海,南可見安寧河蜿蜒,北可覽縣城全貌。

如果說鐘鼓樓見證著德昌歷史文化,傈僳族火草麻布則傳承著該縣民族文化——涼山州德昌縣是四川最大的傈僳族聚居區,現有傈僳族群眾7000余人。

走下鐘鼓樓,步行1分鐘即可來到德昌國繡傈僳火草麻布制作專業合作社,作為國家級非遺代表性項目,德昌傈僳族火草織布技藝是了解傈僳文化的一扇窗。合作社負責人熊國秀熱情地將記者迎進屋。“我今年70歲了,還在做火草麻布,這是我們傈僳族文化的精品。”

熊國秀

熊國秀一邊說,一邊拿起火草葉演示:“你看,要把葉子背面的白色絨毛這樣卷起來,才能做成線。”她的手指靈活地捻動,很快一根又長又白的火草線就完成了,“做一條火草線麻布,需要40多道工序呢,把麻布做成衣服,那就更復雜嘍。”作為四川省“傈僳族民間故事”省級傳承人,熊國秀講起故事繪聲繪色。

“我看到其他縣的麻布可以出口,為什么我們不行呢?”多年前從學校退休后,熊國秀有感火草麻布技藝傳承的緊迫,于2016年牽頭成立了合作社,如今已帶動德昌130多戶傈僳族農戶加入,實現增收致富。在這里,記者看到“第八屆中國成都國際非物質文化遺產節非遺體驗基地”等多個榮譽。許多來探訪鐘鼓樓的游客,也會來“打卡”,購買小香囊等飾品。一些傈僳老鄉則會找來詢問編織要領,其中不乏年輕人。

“走,帶你去一個地方。”熊國秀帶記者來到一公里外的鳳凰閣。這是一個高64米多的仿古閣樓建筑,也是縣博物館所在地,內有多個展廳,五個月前落成并對外免費開放。德昌傈僳族民俗文化也有了整層展廳,展陳包含實物、照片、場景復原等。

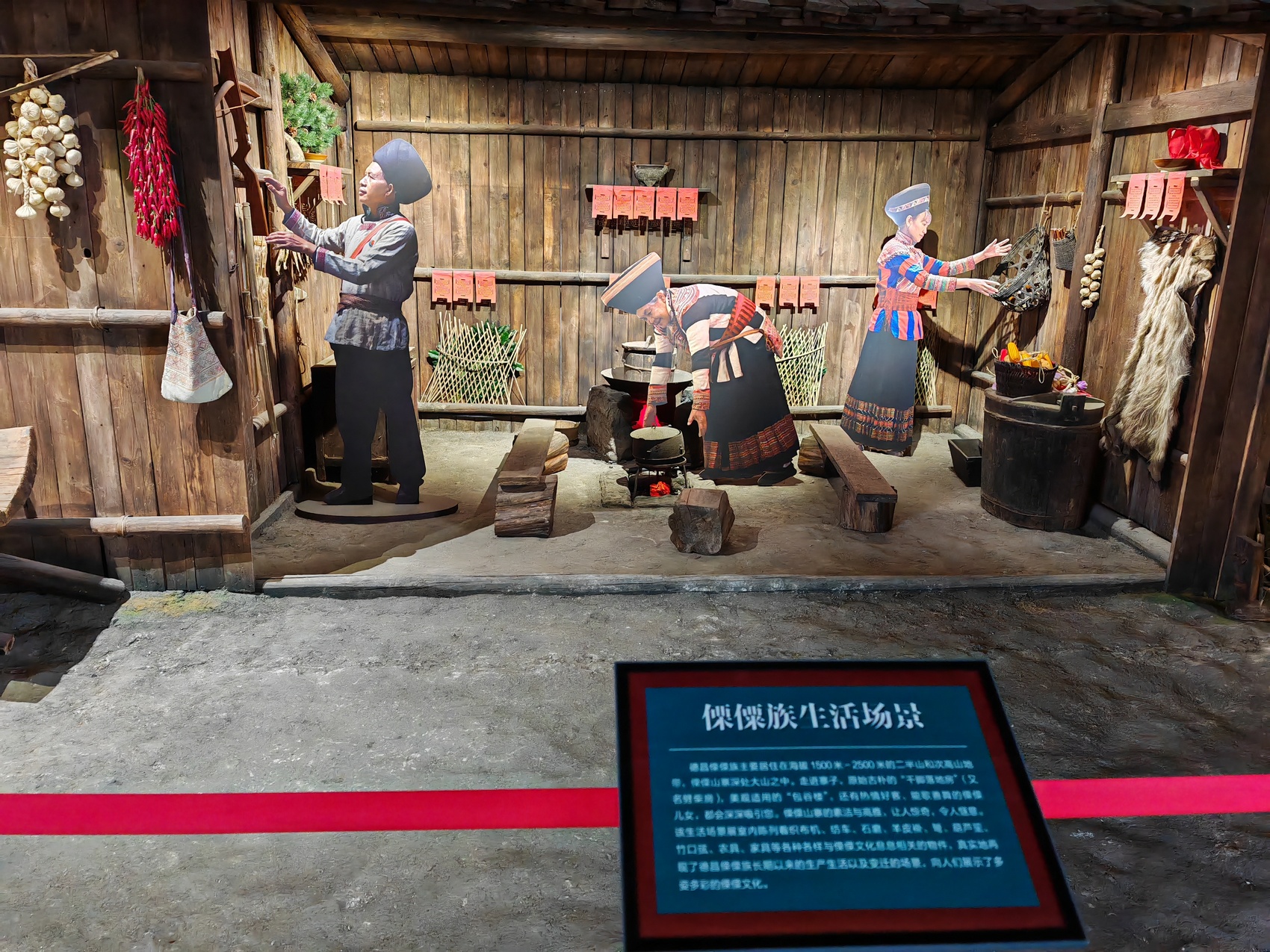

傈僳族生活場景展示

“這是我們傈僳族的傳統服飾;這是過節場景、這是在紡織......”在“傈僳族的生活場景”展區,一位正在織染的女性正是以熊國秀為原型。在一件精美的火草麻布衣裙前,她停下腳步,輕聲說:“現在有企業用我們的火草麻布做成高端鞋履,走向了巴黎時裝周。老祖宗的手藝,不能在我們這代人手里失傳。”

近年來,德昌縣對鐘鼓樓、字庫塔等省級及以上文物保護單位進行保護性修繕,并創新生產模式,推進火草麻布等傈僳非遺產品的打造與開發,還建立非遺傳習基地,促進非遺傳承與村民增收,越來越多的人加入到這項工作中。

離開時已是傍晚,熊國秀站在合作社門前揮手告別,鐘鼓樓的輪廓愈發清晰。悠久歷史與現代技藝在這里交匯,他們的故事還將繼續講下去。

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】