四川日報全媒體記者 徐浩煊

近日,“南充鍋盔涼粉·千對情侶同享”活動在南充市順慶區嘉陵江畔的清暉閣廣場舉行。品非遺美食、看非遺表演,活動吸引了全網超50萬人次關注。

沿江而上,在鳳儀灣中法農業科技園內,即將開園迎客的可愛島水世界項目在直播平臺開播6小時,門票銷售額就破百萬,登頂全國游玩團購榜。

以項目建設為抓手、以業態升級為牽引、以主體培育為突破、以改革創新為驅動。貫徹落實省委十二屆七次全會精神,南充提出,以“嘉陵江”為筆,以“文旅融合”為墨,南充將從自身特色著手,擦亮文旅金字招牌。

一場解碼文旅深度融合“方程式”的探索在嘉陵江邊鋪開。

項目驅動

拓展文旅消費空間

6月16日,南充市南部縣升鐘湖庫區內,臨江坪村旅游服務配套設施建設項目正在緊張施工。目前,項目主體結構完成95%,部分樓棟正進行外墻及屋面施工作業,預計8月底投用。

升鐘湖臨江坪村旅游配套設施建設項目建設現場。夏雨婷 攝

升鐘湖臨江坪村旅游配套設施建設項目建設現場。夏雨婷 攝

作為升鐘湖景區創建國家級旅游度假區的重要組成部分,項目打造了26間客房、5座湖邊船屋、5座山頂樹屋和1處觀鳥點,進一步夯實景區的硬件基礎。“項目投用后就將迎來第十四屆中國升鐘湖國際釣魚大賽,有望為選手、游客帶來不一樣的體驗。”南部縣文化廣播電視和旅游局局長何佳說。

新建項目蓄勢待發的同時,已投用的項目正持續為南充文旅注入活力。

夜幕降臨,嘉陵江邊的“黃金江岸”濕地公園,吸引了不少市民游客前來休憩。作為2024年度四川省“蜀里安逸”消費新場景項目,設置在此的皮劃艇、摩托艇等水上項目,一經亮相便讓這里成為當地備受歡迎的水上運動項目聚集地。

“沒想到家門口就能感受到江面上的‘速度與激情’。孩子喜歡游樂世界,我喜歡江邊露營。”家住嘉陵區的市民張菲說,幾年前,嘉陵江嘉陵區段岸邊長期被堆碼的砂石和廢舊船舶侵占,經過生態環境整治和文旅項目開發,這里變成了濕地公園,增設了摩托艇等游樂項目,周末還會舉行草坪音樂節,為娛樂消遣提供了更多選擇。

南充黃金江岸。圖據嘉陵融媒

南充黃金江岸。圖據嘉陵融媒

數據顯示,2023年以來,南充累計實施省級重點文旅項目83個。經過一段時間的運營推廣,“黃金江岸”濕地公園、鳳儀灣中法農業科技園等已成為備受市民游客喜愛的網紅打卡地。

“項目驅動文旅融合發展、拓展文旅消費空間,最直觀的感受就是游客多了、收入高了。”南充市文化廣播電視和旅游局相關負責人表示,以2025年春節假期為例,全市A級景區共接待游客402.66萬人次,游客接待量居全省第2位,全年文旅產業產值有望達到1550億元。

探索文旅+

打造文旅新增長點

“前段時間南充市博物館撞臉奧特曼的陶俑火出圈,能否利用先進技術讓不能到現場的游客也一覽風采?”日前,全國新質文旅行業產教融合共同體成立大會在南充舉行,一位嘉賓提出的問題在現場引起熱議。大會討論的方向,直指“科技如何重塑文旅,教育如何賦能文旅產業”。

南充黃金江岸。圖據嘉陵融媒

南充黃金江岸。圖據嘉陵融媒

“解題思路很簡單,VR就能實現。這也帶給我們思考,如何借力人工智能、大數據、VR/AR等前沿技術,推出更多體驗性、沉浸式旅游產品。”南充市文化廣播電視和旅游局相關負責人表示,不僅是“文旅+科技”,“文旅+百業”帶來的文旅新產品,正在逐漸形成南充新的文旅增長點。

走進南充市順慶區新復鄉七坪寨村,一個重達60噸、有著“南充之眼”之稱的標志性圓環矗立在山頭。不遠處,直徑30米的圓形玻璃棧道,向崖外懸挑近15米,懸空面最高近70米。“走在玻璃棧道,玩的就是心跳。”來自南充市高坪區的市民張楓桔說。

七坪寨。圖據順慶文旅

七坪寨。圖據順慶文旅

七坪寨。圖據順慶文旅

七坪寨。圖據順慶文旅

“很難想象,2017年以前,我們這里大多是無人問津的荒山。”新復鄉黨委書記李勇介紹,依托距離城區僅8公里的距離優勢,當地整合起生態露營、研學、餐飲、住宿等旅游配套資源,形成了新復鄉鄉村版“一日游”。

2024年新復鄉日接待游客最高達1.4萬人次、全鄉旅游綜合收入超1.2億元、農民人均可支配收入同比增長15%。李勇用一組數據向記者展示了“文旅+農村”的成效。

“可以預見,‘文旅+’將成南充文旅突破發展的新增長點。”南充市文化廣播電視和旅游局相關負責人表示,除了“文旅+科技”“文旅+農業”,文旅與工業、商貿、體育等領域的跨界融合,正全面鋪開。不僅將推動文旅產品“迭代更新”,還將在此基礎上推動消費“釋潛擴容”,實現游客接待量、文旅產業產值穩居全省“第一方陣”。

四川日報全媒體記者 徐浩煊

6月18日9時許,馬鞍高鐵站外,儀隴縣馬鞍鎮金山村村主任代云東向前來送站的妻子擺了擺手,他準備搭乘高鐵去儀隴縣城,為村中即將上市的粉木耳找銷路。

金山村種植的粉木耳。受訪者供圖

金山村種植的粉木耳。受訪者供圖

馬鞍站是巴南高速鐵路的站點之一。2025年6月27日,巴南高鐵將滿“一周歲”。據中國鐵路成都局集團有限公司廣元車務段統計:客流高峰日有34趟列車飛馳在這條被譽為“紅色動脈”的高鐵線上。預計到6月27日,全線累計發送旅客將達到638萬人次,其中儀隴站158.4萬人次、馬鞍站64.9萬人次。

“巴南高鐵的開通,改變了老區人民的出行習慣,也為經濟發展注入了強勁動能。”儀隴縣交通運輸局副局長許洪能說。

交通升級

百姓生活更便捷 文旅淡季變旺季

“高鐵省時又省心,現在大家去儀隴能坐高鐵就不坐其他車。”代云東說,從馬鞍鎮到儀隴縣城約55公里,因多是山間公路,即便路況良好,過去也要花費一個多小時。巴南高鐵開通后,這一時間縮短至22分鐘。

據了解,馬鞍站日均開行11列動車組,從馬鞍出發前往儀隴、成都,基本實現了早中晚全覆蓋。

這樣的便利也為當地的文旅產業發展帶來了新機遇。“游客從成都出發,最早一班車9點多就能到達馬鞍,游覽結束后可以乘坐下午的動車返回。”四川德瑞文旅集團德瑞欣旅商貿有限公司總經理何建告訴記者,高鐵的開通一改過去往返動輒七八個小時的舟車勞頓,讓傳統旅游淡季的夏天“旺”了起來。

“雖然暑假還沒開始,但我們已經接到了不少學校的研學參觀申請。目前7月份的團隊接待名額即將約滿,預計客流量遠超往年。”何建說。

產業升級

招商引資“加速度” 企業落戶信心足

從儀隴站出發穿越嘉陵江,不到10分鐘就能抵達四川儀隴經開區。作為以汽配機械為主導、鋰電新能源新材料為特色的省級經開區,這里現已招引入駐企業171家,其中規上企業79家、國家級高新技術企業9家,吸納就業人員萬余人。

“補齊交通短板,我們招商引資的底氣更足了。”儀隴縣商務和經濟合作外事局成都分局局長陳麗娟介紹,巴南高鐵開通前,來儀考察的企業,先要從各地乘飛機抵達成都或重慶,后轉乘火車到達南充,再坐一個多小時的汽車才能到達儀隴,不少企業在途中就“沒了興趣”。

馬鞍站。圖據儀隴融媒

馬鞍站。圖據儀隴融媒

巴南高鐵開通后,串聯起沿線的成都、重慶、南充、巴中四地的機場。“這不僅是一條交通線,更是一條‘經濟線’。”四川儀隴經開區管委會主任楊青表示,現在,企業來儀考察的頻次明顯增加,投資意愿大幅提升。“成績單”顯示,今年1—5月,全縣新簽約制造業項目17個、協議總投資55.88億元,其中包含2個10億級項目。

交通格局的變化,也為儀隴在引智納才、人才交流方面創造了良好條件。“過去受制于交通,即便是儀隴走出去的大學生,也很少選擇回儀就業。”儀隴縣委組織部相關負責人表示,巴南高鐵的開通改變了這一局面,“在最近儀隴舉辦的幾場校招活動中,前來咨詢的同學越來越多。人才引進、公招遴選等考試的報名人數也越來越多。”

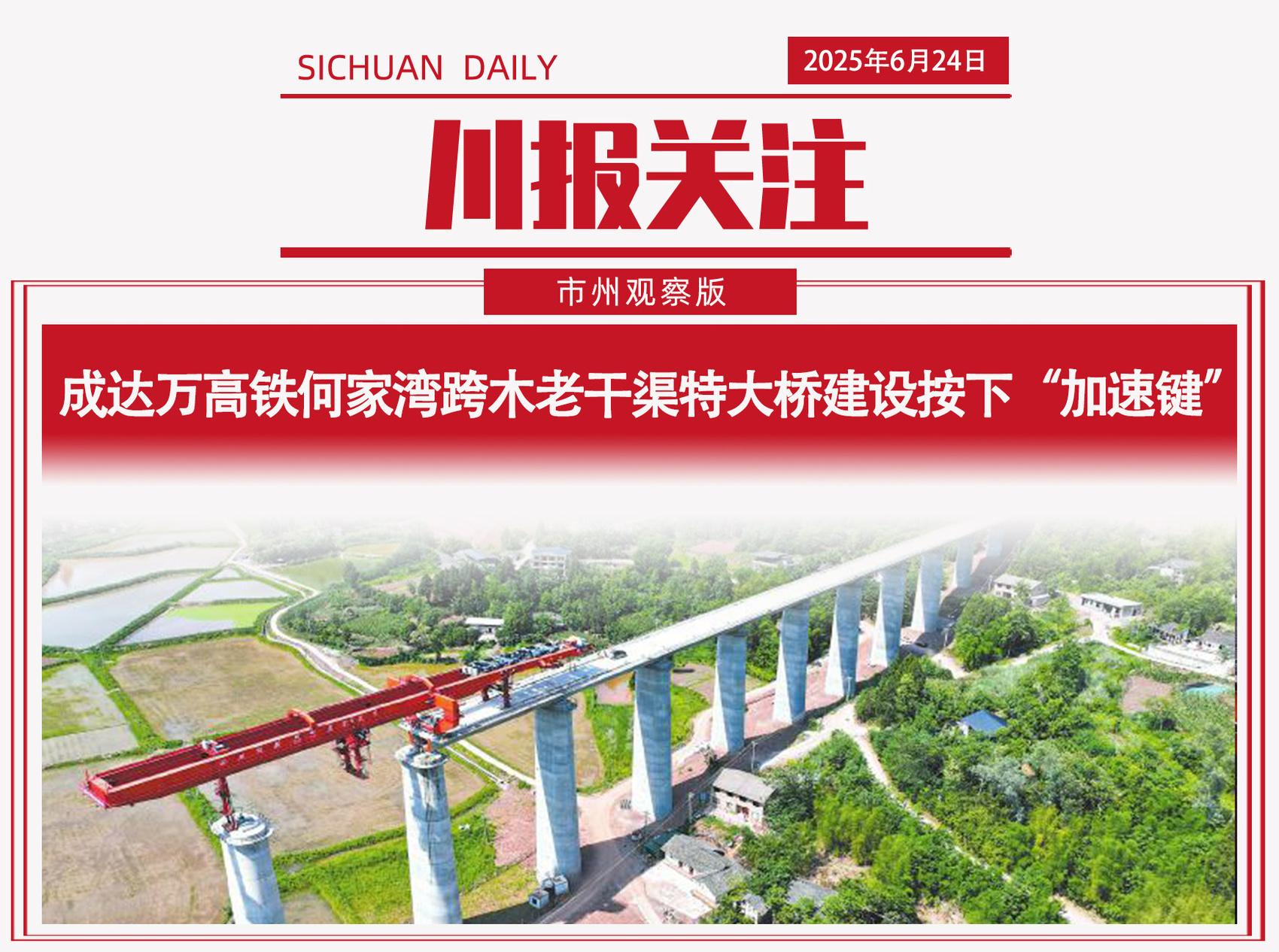

近日,成達萬高鐵7標段何家灣跨木老干渠特大橋完成第13片箱梁精準架設。該橋位于南充市嘉陵區龍蟠鎮,全長1010.92米,共需架設31片箱梁。此次架設標志著標段內橋梁架設工作全面“加速”。 何萌 攝

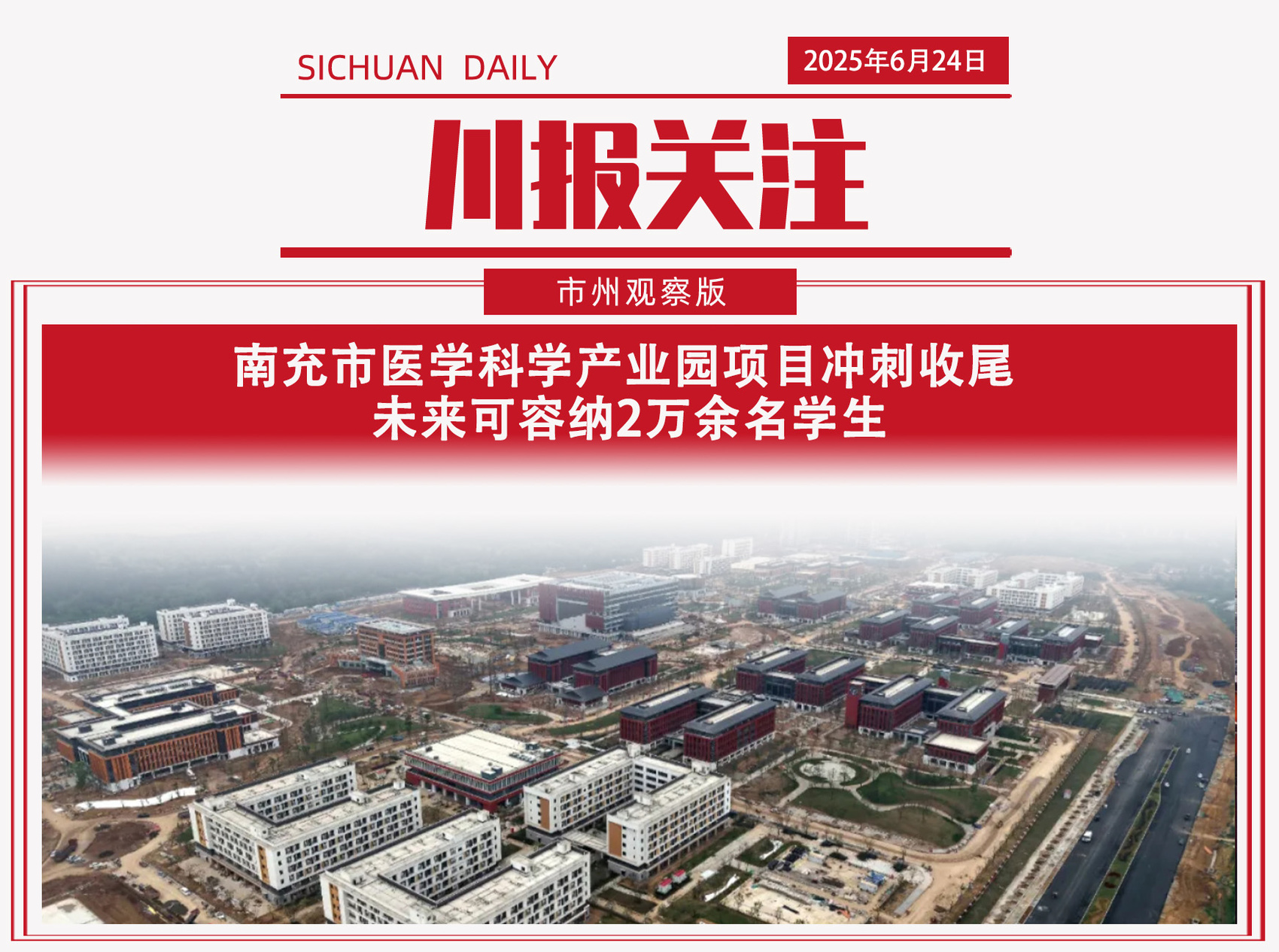

日前,記者從南充市順慶區經濟信息化和科技局獲悉,位于南充市順慶區搬罾街道的南充市醫學科學產業園建設項目,已完成全部樓棟主體結構封頂,裝飾、安裝完成總量的95%,景觀綠化全面進入收尾沖刺階段,預計月底具備竣工交付條件,9月投入使用,屆時將實現川北醫學院整體搬遷。

作為省、市重點項目,南充市醫學科學產業園建設項目占地面積1580畝。總建筑面積約60萬平方米,包含37棟單體建筑,具有一次性建成面積大、部分建筑結構復雜等特點。目前,施工現場的工人達到3000人,200余臺機械投入使用,全力確保施工進度。

“本期建設的主要有人才公寓、研發中心、體育文藝中心、膳食中心、培訓中心、停車場等,可以容納2萬余名學生。”順慶區經濟信息化和科技局局長成政綽介紹。

日前,“一帶一路”科技創新成果展在成都開幕。記者從南充市科技局獲悉,本屆展會共有53件“南充造”科創產品亮相,涉及人工智能、低空經濟、新能源、新材料、先進裝備等領域。

據悉,南充館展區約150平方米,以“開放之城創新高地”為主題,參展單位涵蓋18家高新技術企業、3所駐市高校以及省農業科學院蠶業研究所。在新能源板塊,由吉利四川商用車有限公司生產的醇氫增程發動機在展臺上格外吸睛,其高效節能、適應復雜環境的特性,吸引了不少參觀者駐足詢問。

“此次參展成果充分體現了南充科技特色與創新實力。”南充市科技局相關負責人表示,希望以本次參展為契機,積極對接海外需求,探索技術輸出、聯合研發等多元合作模式。

土壤EC值、空氣溫濕度、病蟲害動態……日前,西充縣東太鄉天馬農業智慧農業示范園區內,工作人員輕點鼠標,一項項農業生產數據躍然屏上。“這些信息來自安裝在田間地頭的小型氣象站、蟲情測報燈、土壤環境傳感器、高清監控探頭等物聯網設備。”園區負責人程賢君介紹,5G網絡與指揮中心緊密相連,可以實時監測土壤墑情和環境數據,病蟲害風險可自動預警,水肥灌溉精準度達95%以上。

科技賦能為品質把控提供了關鍵支撐。程賢君介紹,加上多個有機栽培新品種的引入,園區的果蔬商品化率從70%提升至89%,柑橘等產品的品質顯著提升。

“得益于科技賦能,西充縣已連續4年有機農產品抽檢合格率達99.6%。”西充縣農業農村局相關負責人告訴記者,月底2025四川·南充(西充)有機產業創新發展大會就將舉行,“借力大會,我們將推廣先進生產經驗、搭建交流平臺,推動農文旅深度融合。”

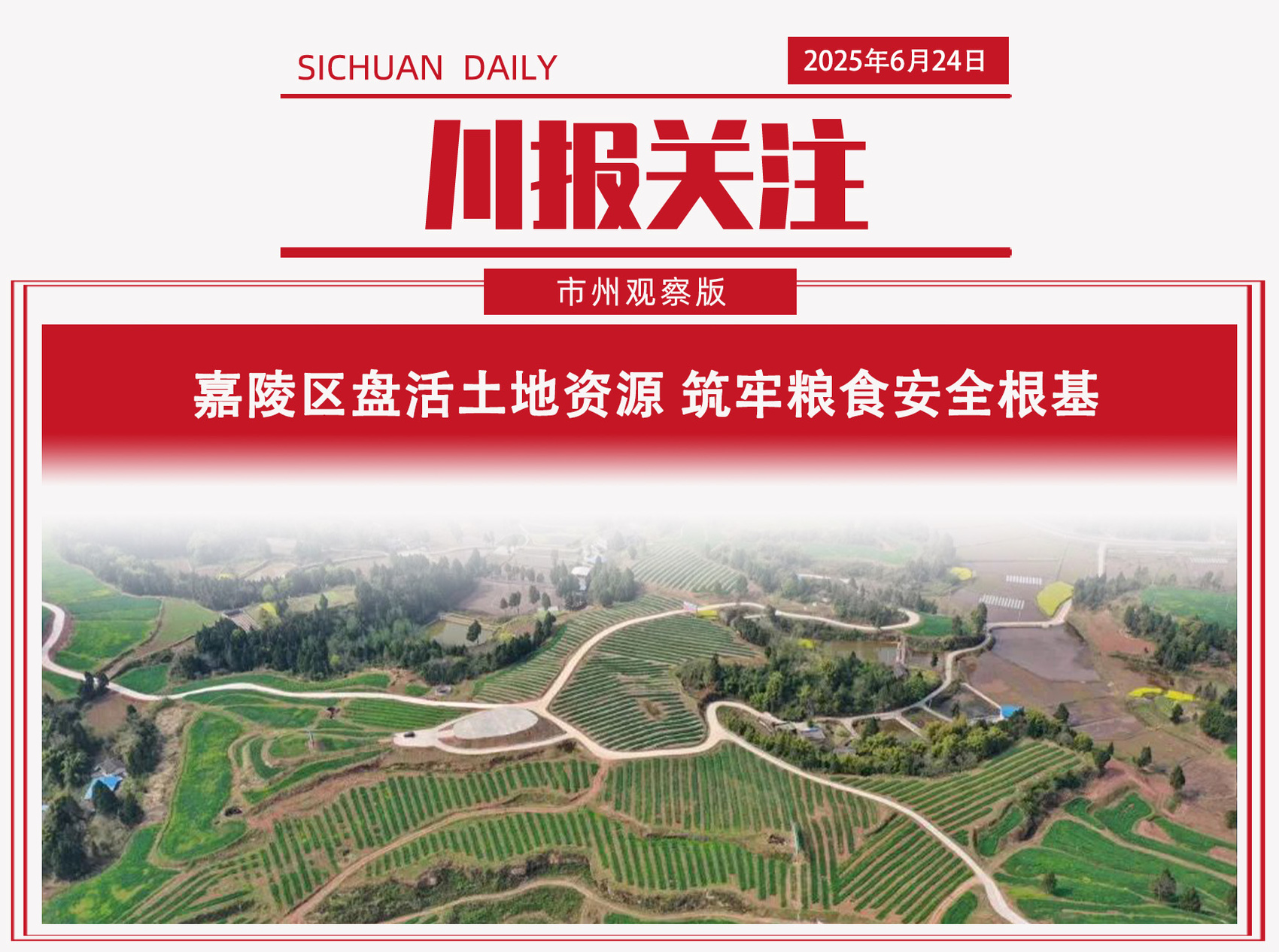

近日,南充市嘉陵區龍蟠鎮牛頭寺村,連片的稻田中,水稻長勢良好。這片稻田是該區堅持強化黨組織引領作用,深入推進耕地“非農化”“非糧化”整治,多措并舉盤活的閑置土地之一。

記者從嘉陵區委組織部獲悉,去年以來,嘉陵區針對偏遠鄉村因空心化、勞動力流失導致的土地閑置問題,組織黨員干部帶頭開展排查,探索“農戶自種、親友代管、集體兜底、企業流轉”模式,騰退 10729.4畝失管園用于種糧。同時推進高標準農田建設,實施“小田并大田”等布局優化,新建產業路、完善灌溉設施,實現農田旱能灌、澇能排,有效提升糧食產能與農民收益。

為了落實長效管理,有力筑牢糧食安全根基,嘉陵區建立“區級部門統籌、鄉鎮黨委指導、村黨支部落實、承包方參與”管護機制,成立8個農機服務平臺,組織32名農技專家下鄉指導。通過促成企業與種植主體簽約、打通線上銷售渠道,如今嘉陵區農田畝均作業成本降低150元以上,農技服務覆蓋19個鄉鎮,線上銷售額突破1500萬元。

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】